지난 15일 갑작스런 정전으로 신호등이 꺼지면서 대만 도심 도로 곳곳이 혼잡을 빚었다. [사진=신화통신]

지난 15일 저녁 무렵 대만이 마비됐다. 대만의 랜드마크인 타이베이 101빌딩 등 곳곳의 엘리베이터가 멈췄고 에어컨 가동도 중단되면서 주민들은 폭염 속에 신음했다. 퇴근시간에 신호등이 꺼지면서 도로는 혼란에 빠졌다. 대만 타이중(台中)현 르웨탄(日月潭)호를 노닐던 배도 사라졌다. 전력 당국이 수력발전기 풀가동에 따라 수위가 급격히 낮아질 것이라며 배를 띄우지 말 것을 요구한 때문이다. 대만 전력업계 관계자는 "날이 저문 뒤까지 수력 발전기를 가동한 것은 처음"이라면서 "위험천만한 상황이었다"고 회상했다.

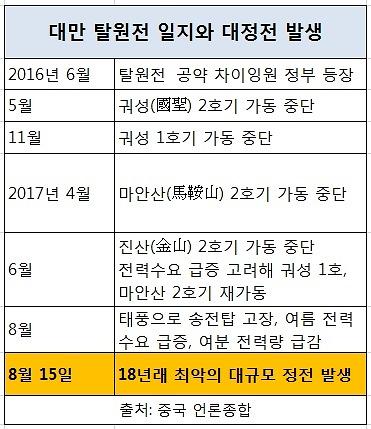

15일 대만에서는 18년래 최악의 대규모 정전 사태가 발생했다. 이날 오후 4시 51분께(현지시간) 대만 최대 국영석유기업 중유(中油)의 타오위안(桃園) 다탄(大潭) LNG(액화천연가스)발전소의 발전기 6기가 가동을 멈추면서 대만 17곳 현·시의 668만 가구가 정전 사태를 맞았다. LNG공급업체 직원이 실수로 2분 가량 LNG 밸브를 잠근 것이 문제였다.

작은 실수로 대만 3분의 2에 달하는 지역이 마비되고 예비 전력이 부족한 현실이 여실히 드러나면서 차이잉원(蔡英文) 정권의 '탈원전' 정책에 대한 반대 여론이 커졌다. 정부에 대한 대중의 불만도 고조됐다. 중국 언론도 "모든 것이 무능한 정부 탓"이라며 여론몰이에 나섰다.

이번 사태의 책임을 지고 리스광(李世光) 경제부장(장관)은 사의를 표명했다. 하지만 차이 총통은 이번 정전에도 불구하고 "탈원전에 대한 의지는 오히려 확고해졌고 정책은 변하지 않는다"고 밝히면서 현지인들의 분노가 커지고 있다.

우선 대만 정계의 반발이 거셌다. 리밍셴(李明賢) 국민당 대변인은 지난 16일 "전력난 없는 대만을 만든다던 민진당(집권여당)이 선거가 끝나니 오히려 발전량을 줄였다"면서 "자신 있게 내놓은 공약이 휴지조각이 된 셈"이라고 비판했다.

친민당은 16일 기자회견을 열고 "이번 정전 사태가 대만 송·배전 시스템은 물론이고 에너지 정책과 전력 관리에 심각한 문제가 있음을 보여줬다"면서 조속한 해결을 촉구했다. 친중 성향이 강한 대만신당은 16일 집회를 열고 "대규모 정전사태는 탈원전 정책에 따른 것으로 원전이 제대로 가동됐다면 충분히 피할 수 있었던 일"이라며 "원전을 재가동하라"고 목소리를 높였다.

대만 일간지 중국시보는 16일 "민진당이 원전 없는 국가를 만들겠다는 목표를 내세우고 대만에 충분한 전력이 있다는 허상을 심어왔다"면서 "전력이 부족한 현실을 확인했으니 원전도 다시 가동해야 한다"고 주장했다.

탈원전에 불만을 보였던 재계도 원전 재가동을 주장했다. 라이정이(賴正鎰) 대만상업총회 이사장은 "원전은 안전하고 효율이 높다"면서 "정부는 에너지 정책 결정시 경제발전을 고려해야 한다"고 밝혔다.

대중의 불만도 고조됐다. 대만 소식을 전하는 중국 내 언론인 중국대만망은 대만 네티즌들이 "마잉주(馬英九) 전 총통이 선견지명이 있었다"며 차이 정부를 비판했다고 전했다. 마 전 총통은 2015년 12월 "2025년까지 신재생에너지로 500억kwh(킬로와트시) 전력을 생산한다는 것은 그저 바람일 뿐"이라며 비현실적이라고 지적한 바 있다.

이 외에 "마 전 총통의 말이 맞다면 비극적이다", "마 전 총통이 훨씬 현실적이네, 차이 총통은 대체 어디까지 갈거냐" 등의 반응이 나왔다.

대만 독립 성향의 차이 정부에 불만이 컸던 중국 언론도 "이번 상태는 현 정부의 무능함을 고스란히 보여주는 증거"라고 비판했다.

환구시보(環球時報)는 17일 사설을 통해 "대만 전력이 실제로 부족한 것이 아니라 차이 정부가 무능한 것"이라며 " '2025년 탈원전' 목표만 보고 성급하게 일부 원전 가동을 중단한 것이 문제"라고 꼬집었다. 민진당 정부가 외치는 친환경에너지 비중 확대정책은 실질적인 준비가 없는 '구호'일 뿐이라고 덧붙였다.

또, "이번 정전은 민진당이 잘못된 길을 가고 있음을 알려주는 경고"라며 "현 정치노선, 각종 정책의 대대적 수정이 없다면 민진당은 자신을 뽑아준 주민들의 손에 이끌려 조기 퇴진하게 될 수 있다"고 지적했다.

대만의 대규모 정전 소식과 함께 국내에서도 우려의 목소리가 커졌다. 대만의 탈원전 정책이 현 정부의 탈원전 계획과 비슷하는 것이다. 신재생에너지와 LNG로 대체하겠다는 내용과 비중 확대 목표치 등이 대동소이하다는 지적이다.

[대만 탈원전]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)