지난 19~20일 이뤄진 김정은 위원장의 3차 중국 방문은 대북 제재 이완을 노린 중국과의 경제 교류·협력 확대, 미국을 겨냥한 북·중의 전략적 협의 강화 등의 목적을 갖고 있다는 분석이 나온다.

특히 북·중 양국 관계가 단순한 우호·협력을 뛰어넘어, 미국과의 비핵화 후속 실무협상을 앞두고 전략적 협의 단계로 진입하고 있다는 평가도 제기된다.

김 위원장은 지난 19일 시 주석이 마련한 환영연회 연설에서도 "조선반도(한반도)와 지역의 새로운 미래를 열어나가는 역사적인 여정에서 중국 동지들과 한 참모부에서 긴밀히 협력하고 협동할 것"이라고 말한 바 있다.

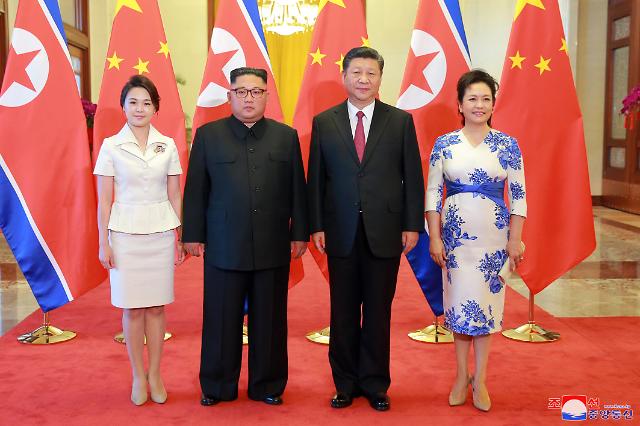

중앙통신은 시 주석과 부인 펑리위안 여사가 김 위원장과 부인 리설주 여사에게 '특별한 환대'를 베풀었다며 양 정상 부부의 20일 댜오위타이 오찬이 '단란한 가정적 분위기'에서 이뤄졌다고도 밝혔다.

이는 북한이 미국과의 비핵화 협상 및 평화체제 구축 논의에 전략적으로 중국을 끌어들이겠다는 의도를 드러낸 것으로 풀이된다.

6·12 정상회담에 이어 미국과의 후속 담판을 앞두고 지원 세력이 필요한 북한과, 미국과의 패권경쟁 속에서 북한의 전략적 가치를 놓치지 않으려는 중국의 이해관계가 맞아 떨어진 것으로 보인다.

특히 북·중의 '동행'은 향후 북·미 간 후속협상을 필두로 한 한반도 정세변화 과정에서 중대한 변수가 될 수 있어, 외교가는 촉각을 곤두세우고 있다.

이동률 동덕여대 교수는 "비핵화와 한반도 평화체제로 가는 과정에서 가장 우려스러운 것은, 너무 빨리 미·중 간 (패권경쟁) 게임으로 전환되는 것"이라며 "비핵화보다 한반도에서 주도권을 누가 갖느냐가 더 중요한 중국으로선 북한이 중국으로부터 얻어내려는 조건을 잘 이용할 수 있는 것"이라고 말했다.

북한 입장에선 북·중관계 강화는 북·미협상이 여의치 않을 경우를 대비한 '보험'이라는 게 복수의 전문가들의 분석이다.

이에 따라 북한은 유엔 안전보장이사회 대북 제재 결의에 노골적으로 위배되지 않는 범위에서 중국으로부터 경제적·인도적 지원을 받길 원하는 것으로 보인다.

특히 김 위원장이 이번 방중에 국방장관 격인 노광철 인민무력상을 대동한 것도 같은 맥락으로 읽힌다.

미국에 기반을 둔 중화권 매체인 뒈웨이신문(多維新聞)은 '김정은 제3차 방중 무엇이 다른가'란 특집을 다루며 "김 위원장이 노 인민무력상을 대동한 것은 북·중 군정 관계가 실질적으로 바뀌었다는 것"이라고 보도했다.

이어 "김 위원장의 방중으로 북·중 간 당(黨)의 교류가 재개됐고, 북한의 핵 정보와 군사 정보를 포괄적으로 복원할 수 있다는 점에서 양국관계가 완전히 회복된 것"으로 분석했다.

한반도에서 미국의 영향력을 약화시키려는 중국의 군사·안보적 이해관계가 북·미 후속 실무협상과 맞물려 미·중 패권경쟁으로 이어질 수 있다는 우려를 나타낸 셈이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)