국가정보원(국정원) 해킹 의혹을 둘러싼 진실공방이 점입가경이다. 정부와 정치권이 ‘실체적 접근’은 놔둔 채 정쟁만 일삼는 사이, 국정원 직원 임모(45)씨의 자살을 둘러싼 음모론까지 제기되면서 ‘위험사회’(risk society)로 치닫고 있다. [사진제공=경기 용인동부경찰서]

아주경제 최신형 기자 = 국가정보원(국정원) 해킹 의혹을 둘러싼 진실공방이 점입가경이다. 정부와 정치권이 ‘실체적 접근’은 놔둔 채 정쟁만 일삼는 사이, 국정원 직원 임모(45)씨의 자살을 둘러싼 음모론까지 제기되면서 ‘위험사회’(risk society)로 치닫고 있다.

23일 새정치민주연합 산하 국민정보지키기위원회(위원장 안철수 의원)가 원세훈 전 국정원장과 ㈜나나테크를 서울중앙지방검찰청에 고발하면서 논란은 더욱 증폭될 전망이다. 이에 법률 전문가들의 도움을 받아 국정원 해킹 의혹의 쟁점을 짚어봤다.

◆RCS 구매·사용, 통비법·정보통신망법·형법 줄줄이 위반?

첫 번째 쟁점은 국정원이 이탈리아 웹·모바일 감시용 스파이웨어 솔루션 개발업체 해킹팀으로부터 구매한 ‘리모트 컨트롤 시스템(RCS)’이 통신비밀보호법(통비법·제10조)상 감청설비 대상에 포함되는지 여부다.

RCS는 PC나 스마트폰을 원격조종할 수 있는 프로그램이다. 스파이웨어 프로그램이 ‘감청설비’에 해당하는지가 법적 처벌의 관전 포인트인 셈이다. 그간 대법원 판례는 해킹 프로그램은 감청 설비에 해당하지 않는다고 봤다. 감청의 법적 구분이 ‘실시간이냐, 아니냐’에 따라서 갈렸기 때문이다.

국회 본청. 국정원 해킹 의혹의 첫 번째 쟁점은 국정원이 이탈리아 웹·모바일 감시용 스파이웨어 솔루션 개발업체 해킹팀으로부터 구매한 ‘리모트 컨트롤 시스템(RCS)’이 통신비밀보호법(통비법·제10조)상 감청설비 대상에 포함되는지 여부다. [아주경제 최신형 기자]

문제는 통비법이 1993년에 제정된 법이라는 점이다. 박민주 민주사회를위한변호사모임(민변) 변호사는 이날 아주경제와 통화에서 “국정원이 구매한 해킹 프로그램은 감청을 넘어 저장된 데이터를 빼 올 수 있다. 감청을 뛰어넘는 것”이라며 “법은 시대상황에 맞게 해석해야 한다. 그렇지 않으면 법원 존재 자체를 부정하는 것”이라고 말했다.

법 위반 문제는 이뿐만이 아니다. 국정원이 해킹 프로그램을 이용해 불법 정보를 취득했다면, ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’과 ‘형법상 업무방해죄’에 해당할 가능성도 있다. 이 밖에 통비법 제10조에 규정한 국회 정보위원회 통보 및 미래창조과학부 장관 인가 문제도 논란거리다.

◆민간인 사찰 정황→증거은폐 의혹→복구 불확실?

두 번째 쟁점은 국정원의 해킹 프로그램 사용 범위다. 대북관련 인사에 대한 통상적인 감청을 넘어 내국인을 사찰한 게 아니냐는 의혹이다.

신경민 새정치연합 의원은 “이탈리아 해킹팀이 한국 IP(인터넷 주소) 138개에 접속했다”고 주장했다. 여기엔 KT와 서울대학교, KBS(한국방송공사), 다음카카오 등이 포함됐다. 이에 국정원 출신인 이철우 의원은 “증거 없이 의혹을 제기하면 안 된다”고 반박했다. 다만 해킹팀의 한국 IP에 국내 이용자가 다수인 카카오톡이 포함됐는지 가려야 할 대목이다.

박근혜 대통령(왼쪽)과 김무성 새누리당 대표. 국정원 해킹 의혹이 여권 내 권력구도에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.[사진제공=새누리당]

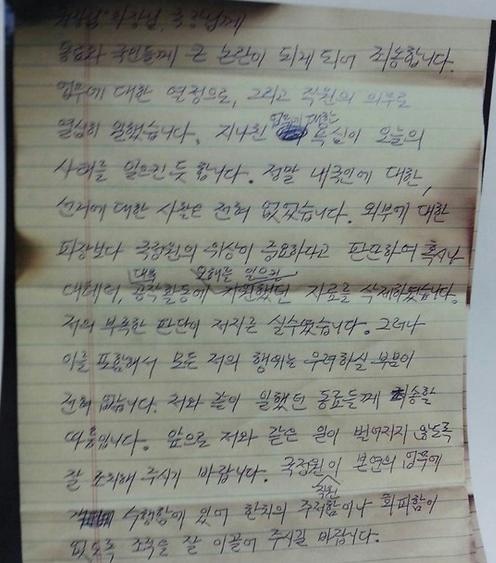

국정원의 증거은폐 의혹도 도마에 올랐다. 숨진 국정원 직원 임씨는 유서에서 일부 자료를 삭제했다고 밝혔다. 복구 여부는 불투명하다. 야권 한 관계자는 “보안전문가인 임씨가 ‘디가우징’(자기장을 가해 하드디스크를 훼손하는 방법) 방식으로 삭제했을 가능성도 있다”고 말했지만, 여권 관계자는 일부 언론과 인터뷰에서 “딜리트(Delete) 키로 삭제했다”고 반박했다. 박찬종 변호사는 “국정원 해킹 의혹은 증거가 나온 만큼 법원에서 진실이 밝혀질 수 있을 것”이라고 말했다.

◆자살한 임씨 마티즈 둘러싸고 ‘음모설’ 대두

자살한 임씨의 자살을 놓고는 4가지 의혹이 일고 있다. 먼저 임씨의 차량인 마티즈(1999년식 빨간색 차량·녹색 전국번호판)의 ‘차량 번호판 바꿔치기’ 의혹이다.

전병헌 새정치연합의 의원은 “임씨의 마티즈 번호판은 초록색인, 반면 경찰이 언론에 배포한 CCTV 사진은 흰색”이라고 말했다. 이에 경찰은 “빚의 반사 각도에 따른 착시 현상”이라고 반박했고, 전 의원이 “자살 현장에 있는 차량에는 앞범퍼 보호 가드가 있지만, CCTV 속 마티즈 차량에는 없다”고 응수했다.

음모론이 일자 경기지방경찰청 과학수사계는 이날 브리핑을 통해 “동종차량으로 같은 시간대 재연 실험을 10여 차례 해보니, 실제로 녹색 번호판이 흰색으로 왜곡, 변형된다는 사실도 확인했다”며 “피사체가 과도한 빛에 노출될 때 나타나는 현상”이라고 재반박했다.

이 밖에 △임씨가 돌연 마티즈 구입한 이유 △유족이 임씨가 집을 나간 지 5시간 만에 실종신고를 한 점 △특수직인 국정원 직원임에도 수사당국이 통화내역 조사 없이 내사 종결한 점 등도 의혹 지점이다.

안철수 새정치민주연합 국민정보지키기위원회 위원장이 23일 국회에서 열린 국정원의 해킹 의혹 관련 기자간담회에 참석하고 있다.[사진=아주경제 남궁진웅 기자 timeid@]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)