저가수주는 가장 먼저 개선해야 할 문제다.

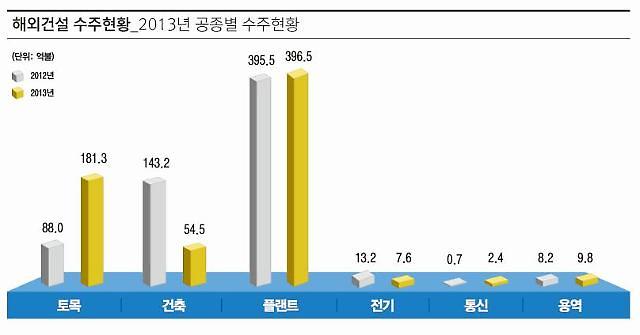

국내 건설사들의 해외사업은 중동과 일부 아시아 국가 비중이 높다. 공종도 플랜트 위주로 구성돼 대외 사업환경 변화에 취약하다. 지난해 해외건설 수주에서 중동지역이 차지하는 비중은 43.28%, 플랜트는 59.14%로 집계돼 이전보다는 공종 다변화에 상당히 성과를 거뒀지만 아직도 갈 길이 멀었다는 평가다.

올해 저가수주가 문제된 이유도 특정지역과 특정공종에만 치우치다 보니 수주시장에서 국내 업체끼리 과당경쟁이 벌어졌기 때문이라는 지적이 나오고 있다.

김민형 한국건설산업연구원 건설정책연구실장은 "지역·공종 일변도도 저가수주의 한 이유가 될 수 있겠지만 역량도 안 되는 건설사들이 해외수주에 뛰어드는 것도 큰 문제"라며 "과연 수주를 따낸 업체들이 대규모 플랜트 공사를 수행할 만한 업체였는지 의문"이라고 말했다.

공기지연 및 구매절차 미숙에 따른 수익성 악화도 개선해야 할 점이다.

특히 플랜트 사업의 경우 단순 최저가 낙찰이 아니라 기술 적합성을 따진 후 최저가낙찰을 하는데, 기대수익률이 10%도 안 되는 경우가 대부분이라고 업계는 호소하고 있다.

공사에 문제가 생겨 공기가 1~2개월 지연되면 각종 부품 역시 창고에 보관하는 등 물류비가 추가로 발생하고, 반대로 부품이 세관에서 통과가 안 되고 지연되면 공기 지연으로 이어지는 등 수익률이 낮아지는 구조다.

포스코 엔지니어링 관계자는 "현지 사정에 맞춰 부품별로 완성품이냐, 일반부품이냐 등에 따라 세율이 달라 일부는 국내에서 세금을 내고 일부는 현지에서 세금을 내는 등 구매과정이 굉장히 복잡하다"며 "해외진출 초기에는 우리 플랜트 업체들이 이러한 경험이 없어 애를 많이 먹었다"고 말했다.

최근에는 리스크 관리의 중요성도 부각되고 있다. 한국건설산업연구원에 따르면 내년 해외건설사업의 예상 준공액은 740억 달러로 추정된다. 이 중 1%의 손실만 가정해도 8000억원 이상이다. 이에 건설사들은 올해 해외사업 비중을 늘려가면서도 리스크를 최소화해 수익을 극대화하기 위한 전략을 짰다.

또 미국·유럽 등 해외 선진국 업체들이 엔지니어링, 핵심자재 공급 등 부가가치가 높은 분야에 치중하고 있는 것과 달리 우리 건설사들은 단순도급 위주여서 수익성이 낮은 것도 개선해야 할 문제점으로 꼽힌다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)