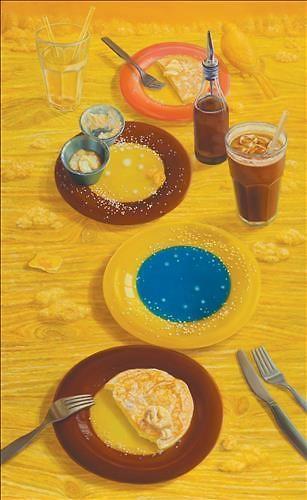

곤도유카코 Asagohan 39x54cm Acrylic on cotton,panel 2012

아주경제 박현주 기자 =새 봄, 서울 송현동 이화익갤러리가 신진 작가들의 ''who` room'전을 열고 있다.

팝아트가 득세인 시대에서 진부하고 촌스러워 젊은 작가들은 그리지 않는 '정물'이어서 눈길을 끈다.

한국예술종합학교 출신 곤도 유카코, 김나빈, 이우성, 한성우등 4명의 작가의 그룹전이다.

이 전시를 기획한 설원기 한예종 교수는 "이탈리아 정물 대가 모란디는 작은 방에서 병 몇 개를 이리 저리 옮겨가면서 그림을 그렸다. 요즘은 모두의 사랑을 받는 작품들이었지만 당시에는 대세에 역행하는 작업이었다"면서 "회화가 공예로 분류되는 현시대에서 대세에 밀려 그리지 않는 정물이지만 이번 전시에 참여한 작가들은 주변의 주제에 대해 집요하게 작업하는 작가들로 자기들만의 테이블 위에 독특하고 새로운 상상의 잔치를 펼치고 있다"고 소개했다.

작품은 너무나 일상적이다. 개개인의 소박한 일상과 소중한 기억이 무겁지도 가볍지도 않게 캔버스 위에 풀어내고 있다. 진솔한 회화적 어법을 통해서 삶과 예술에 대한 작가들의 진지한 태도와 생각을 엿볼수 있다.

한예종 동기와 결혼해 한국에서 살고 있는 일본인 곤도 유카코는 "시아버지가 병든 개에게 햄을 구워서 밥을 주는 것을 보고 '저 밥그릇에 담긴 밥처럼 정물을 보고 싶다'고 생각했다"고 한다. 곤도유카코의 작품은 인간의 연약함과 유한함을 보여주는 바니타스 정물화를 기반으로 하고 있다. 각각의 사물이 상징하는 의미에 치중했던 17세기 네덜란드 정물화와 달리 보다 생활에 밀착되어 있는 일상적인 사물을 통해서 개인의 삶에 주목하고 있다.

나빈 선플라워_캔버스에 유채_130.3×80.3cm_2012

케이크 한 조각, 커피가 반 쯤 담긴 유리컵, 잡다한 소지품들…. 누군가와의 소중한 만남을 화폭에 담아낸 김나빈은 "관람객이 그림 앞에 섰을 때 테이블에 앉아 있는 듯 기억을 소환하고 싶다"며 상대방이 내려놓은 휴대전화와 지갑 등까지 세세하게 그려냈다.

이우성.ㄷㅗㄹㅇㅏㄱㅏㄷㅏㄷㅡㄹㅇㅓㄱㅏㄷㅏㄴㅐㄹㅕㅇㅗㄷㅏㅈㅏㅂㅇㅏㅁㅓㄱㄷㅏ 50x65.1cm Gouache on canvas,2013.

이우성의 작품은 한 걸음 더 사회로 나온다. 해체 된 인체의 파편적 단면이나 사물의 일부를 상징적으로 표현한다. 테이블 위에는 마치 '부재중'이라고 적혀 있을 것 같은 메모지가 놓여 있거나 방금 전에 있었던 상황을 알려주는 듯 깨진 밥그릇 등이 놓여 있다.

작가는 "일상에서 느껴지는 사소한 순간을 상징적으로 표현했다"면서 "책임감에 대한 부담감을 표현하거나 사람들과의 관계에서 느껴지는 갈등을 그렸다"고 설명했다.

한성우 목공실_1,2 _ 캔버스에유채 _ 260x388cm _ 2013

한성우는 한예종의 공동 목공실을 화폭에 옮겼다. 커다란 캔버스 2개가 합쳐진 작품은풍경을 묘사하기보다 그 공간의 공기 흐름과 분위기, 흔적을 자유분방한 붓터치로 끌어냈다. 풍경을 강조하기 보다는 ‘그리기’라는 행위의 과정과 결과에 비중을 두었다. 전시는 15일까지.(02)730-7817∼8.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)