워런 의원은 부자들에게 세금을 걷는 부유세, 일명 '초백만장자세(ultra-millionaire tax)'와 '억만장자 누진세(billionaire surtax)'를 제안했다. '부자 공격'이라는 프레임이 지난 미국 대선에 이어 또다시 등장한 것이다. 다만 워런 의원은 2016년 미국 대선에서 부유세 논란을 주도한 버니 샌더스 상원의원(버몬트)보다 입김이 세 이번 부유세 논란은 훨씬 더 현실적이다.

엘리자베스 워런 미국 민주당 상원의원[사진=로이터·연합뉴스]

◆稅 표적 '소득'서 '재산'으로

미국 연방정부의 세금은 대개 소득을 근거로 삼는다. 개인의 급여소득이나 기업의 순이익, 투자수익의 일부를 소득세·법인세·자본이득세 등의 명분으로 걷는다. 주정부는 주택과 상업용 부동산 등에도 세금을 물려 초등학교나 경찰 등 자치 비용을 충당한다. 연방정부는 상속재산이 1100만 달러(약 128억원)가 넘는 경우 상속세를 물리기도 한다.

부유세가 도입되면, 미국 정부는 매년 고정적인 세수를 확보할 수 있다. 세 부담이 큰 복지정책이 비교적 안정적으로 굴러갈 수 있다.

워런 의원은 지난 1월 부유세 공약을 처음 발표했다. 5000만 달러가 넘는 가계 순자산에 연간 2%의 세금을 물리는 '초백만장자세'와 10억 달러를 웃도는 재산에 추가로 3%의 세금을 매기는 '억만장자 누진세'다. 최근에는 10억 달러를 넘는 순자산에 대한 부유세 세율을 6%로 높이겠다고 했다. 전 국민 의료보험정책인 '메디케어포올(Medicare For All)'에 10년간 20조5000억 달러의 재원이 필요하다는 이유에서다.

워런의 당내 경선 경쟁자인 샌더스 의원도 비슷한 부유세 공약을 내놨다. 그는 3200만 달러가 넘는 순자산에 1%의 세금을 물리기 시작해 순자산 규모에 따라 세율을 점차 높여 100억 달러가 넘으면 8%의 세금을 걷자고 주장한다.

월스트리트저널(WSJ)은 민주당 다른 의원이나 대선주자들이 워런이나 샌더스처럼 급진적인 부유세를 주장하지는 않지만, 상위 부자들에 대한 세금을 높여야 한다는 데는 공감하는 분위기라고 전했다. 신문은 특히 세금의 표적이 소득이 아닌 부자들의 부를 향하고 있다고 지적했다.

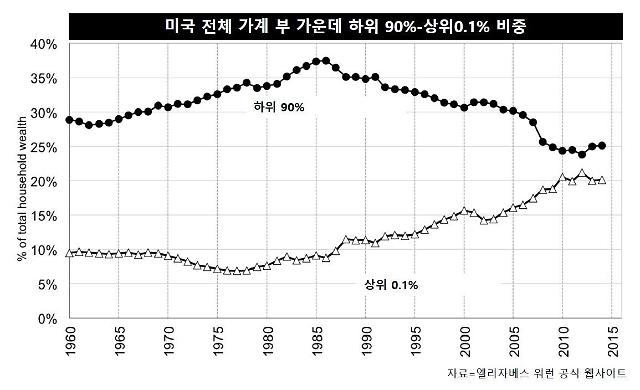

[그래픽=조아라 기자]

◆美 고질병 '부의 양극화'

부자들이 세수 확충의 표적이 된 건 미국에서 '부의 양극화'가 갈수록 심해지고 있어서다. 부유세에 대한 정치권의 공감대가 커진 것도 이에 대한 문제의식을 공유하기 때문이다.

에마뉘엘 새즈, 가브리엘 주크먼 미국 캘리포니아대(버클리) 경제학 교수는 워런 의원의 부유세 제안 근거가 된 논문에서 미국이 직면한 부의 양극화 현실을 짚었다. 상위 0.1%의 부자들이 보유한 부의 비중이 1970년대 말 7%에서 2016년 20%로 높아진 데 반해 하위 90%의 몫은 같은 기간 35%에서 25%로 쪼그라들었다는 것이다.

워런은 순자산 5000만 달러인 부유세 적용대상이 7만5000가계로 상위 0.1%에 불과하다고 지적했다. 그러면서 수억 달러 규모의 자산을 상속받은 이와 은행 잔고 한 푼 없는 교사가 똑같이 연간 5만 달러를 번다고 세금도 똑같이 내는 건 문제라고 꼬집었다. 소득세율만 높이는 것으로는 부의 불평등 문제를 해소할 수 없다는 것이다.

세계에서 백만장자가 가장 많이 살고 있는 나라 또한 미국이다. 스위스 투자은행 크레디트스위스가 지난달 발간한 '2019 세계 부 보고서(Global Wealth Report)'에 따르면 미국의 백만장자는 약 1860만명이다. 중국(450만명)과 일본(300만명)이 미국보다 3분의1 이상 적은 수치로 뒤를 이었다. 자산이 5000만 달러 이상인 초고액 자산가도 미국이 8만4050명으로 단연 1위였다.

이렇다 보니 미국에서 부의 양극화, 부의 대물림 문제는 더는 방치할 수 없는 시급한 과제로 떠올랐다. 워런 의원은 재산에 부유세를 부과해 포용적인 사회안전망을 강화해야 한다는 입장이다. 부자에게 더 많은 세금을 거둬 복지예산으로 쓰자는 게 골자다.

◆위헌 논란, 경제 역풍 우려도

부유세를 둘러싼 위헌 논란도 만만치 않다. 우선 미국 수정헌법 16조는 의회에 자산이 아닌 소득에 대한 조세권만 부여했다. 부유세를 향후 잠재 투자 수익 등을 의미하는 '귀속소득'으로 보면 문제될 게 없지만, 그러지 않으면 헌법상 정당성을 갖기 어렵다. 부유세를 미국 헌법 1조 2항에서 규정한 직접세로 보면 된다는 견해도 있지만, 직접세는 각주의 인구 비중에 맞춰 걷도록 돼 있다. 뉴욕과 캘리포니아주처럼 부자들이 많이 사는 주에서 부유세가 늘어나면 세수 비중이 인구 비중보다 높아져 문제가 될 수 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 이런 법적인 장애물을 뛰어넘기 위해서는 워런 의원이 엄청난 득표율로 당선돼야 부유세 제안을 설득할 수 있을 것이라고 지적하기도 했다.

경제적 역풍을 우려하는 목소리도 나온다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 펜실베이니아대의 초당파 예산·경제분석기관인 '펜와튼버짓모델(PWBM)'은 최근 워런 의원이 제안한 부유세가 향후 10년간 미국의 연평균 성장률을 1.5%에서 1.3%로 0.2% 포인트 떨어뜨릴 것으로 예상했다.

PWBM은 워런의 부유세가 도널드 트럼프 미국 대통령의 법인세 인하보다 세제로서 경제에 미치는 효과가 3배 크겠지만, 그 방향은 반대가 될 것으로 봤다. 법인세 인하가 기업들의 투자와 고용을 자극해 성장세를 자극했다면, 워런의 법인세는 부자들의 투자심리를 위축시켜 성장세에 제동을 걸 수 있다는 것이다. PWBM의 분석은 다만 초기 분석 결과로, 미국 정부가 세수를 늘린 데 따른 재정지출 효과 등이 제대로 반영되지 않았다는 한계가 있다.

부유세의 표적이 된 억만장자들 사이에서도 찬반 논란이 한창이다. 헤지펀드의 전설 조지 소로스, 크리스 휴스 페이스북 공동 창업자 등 미국 억만장자 18명은 지난 6월 미국 대선주자들에게 보낸 공개서한에서 "미국은 우리 재산에 더 많은 세금을 부과할 도덕적·윤리적·경제적 책임이 있다"고 주장했다. 서한에는 소로스의 아들 알렉산더, 찰리 멍거 버크셔해서웨이 부회장의 딸 몰리 멍거, 월트디즈니 창업주의 손녀인 애비게일 디즈니 등도 함께 서명했다.

소로스는 아예 지난달 NYT와의 회견에서 워런 의원을 공개 지지하기도 했다. 그는 워런이 대통령으로 적격이라고 강조했다.

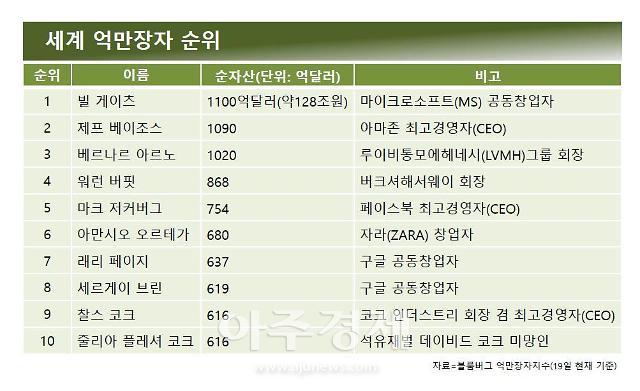

반면 세계 1, 2위 부자 타이틀을 다퉈온 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동 설립자는 부유세에 부정적인 입장을 재확인했다. 그는 최근 트위터에 "나는 지금껏 세금으로 100억 달러 이상을 냈다. 나는 누구보다 많은 돈을 세금으로 냈다. 200억 달러를 내야 한다고 해도 괜찮다"고 했다. 그러나 "1000억 달러를 내야 한다고 하면, 계산을 좀 해봐야 할 것"이라고 덧붙였다.

이에 워런 의원은 "1000억 달러는 안 될 것"이라며, 기회가 되면 정확하게 얼마를 내야 할지 기꺼이 설명해 주겠다고 했다. 워런의 대선 캠프 측에서는 게이츠가 내야 할 부유세가 내년에 64억 달러쯤 될 것으로 봤다. '블룸버그 억만장자지수'에 따르면 게이츠의 순자산은 19일 현재 1100억 달러에 이른다. 그는 최근 제프 베이조스 아마존 최고경영자(CEO)를 제치고 세계 1위 부자 자리를 되찾았다. 캘리포니아대 새즈·주크먼 교수는 워런의 억만장자 누진세(3%)가 1982년부터 적용됐다면, 게이츠의 순자산이 지난해 360억 달러에 그쳤을 것으로 분석했다.

게이츠가 부유세에 부정적이라고 해서 부의 양극화 문제에 손을 놓고 있는 건 아니다. 그는 정부에 세금을 내기보다 기부를 통해 소득 불평등을 해소하는 게 더 낫다는 입장을 취해왔다. 게이츠는 2000년 부인 멜린다와 함께 세운 빌&멜린다게이츠재단을 통해 '투자의 귀재' 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장 등과 함께 적극적인 기부 운동을 펼치고 있다.

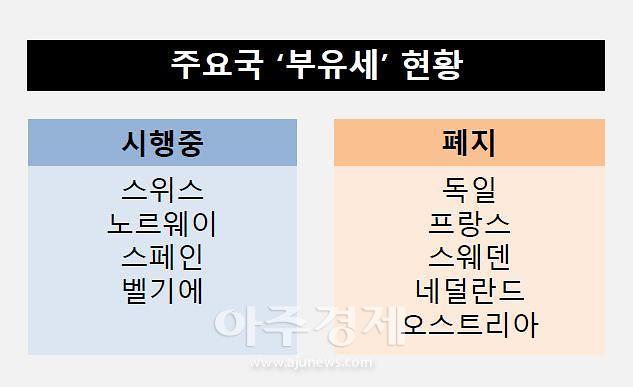

'선진국 클럽'으로 불리는 경제협력개발기구(OECD) 회원국(36개국) 가운데 부유세를 채택하고 있는 나라는 스위스, 노르웨이, 스페인, 벨기에 등 4개국뿐이다. 1990년에 12개국이던 게 3분의1로 줄었다.

프랑스도 한때 최고 75%의 부유세를 매겼다. 2012년에 집권한 사회당의 프랑수아 올랑드 정부는 집권 초기 금융을 ‘적’으로 선언하고 고소득자에게 최고 세율이 75%에 이르는 소득세를 물렸다. 막대한 재정적자를 둘러싼 우려도 부자 증세 행보를 뒷받침했다.

그러나 프랑스에선 부유세를 피하려는 고소득 금융인들의 엑소더스(대탈출)가 일어났다. 부유세는 결국 경제에 도움이 되지 않고 사회적 갈등을 초래한다는 비판 속에 위헌 판결을 받아 도입한 지 2년도 안 돼 폐지됐다. 올랑드의 뒤를 이어 2017년 중도신당 '레퓌블뤼크 앙마르슈(LREM·전진하는 공화국)' 소속으로 집권한 에마뉘엘 마크롱 대통령은 한 발 더 나아가 친성장·친기업 정책의 일환으로 부자 감세를 추진했다.

프랑스뿐 아니라 독일, 스웨덴, 네덜란드 등도 부유세를 도입했다가 비슷한 이유로 폐지했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)