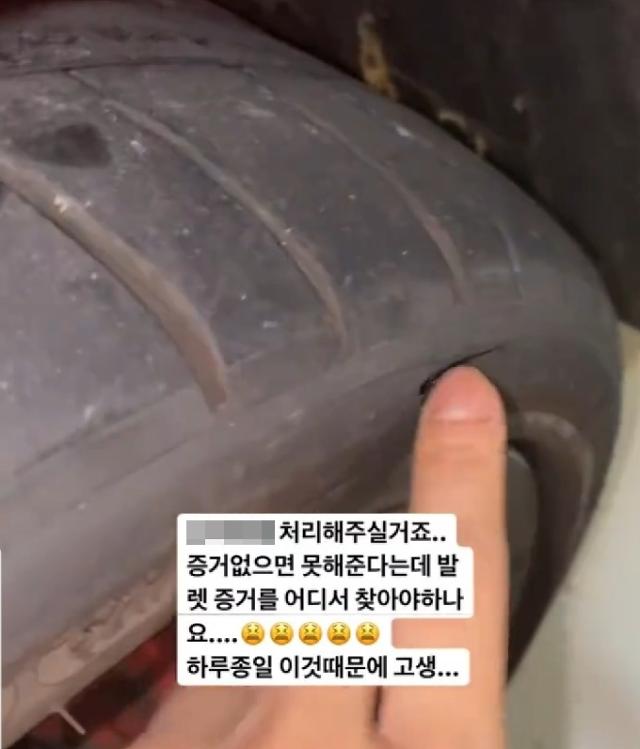

[사진=호텔 고객 제보]

서울 시내 한 특급호텔을 이용한 고객이 발레파킹을 맡겼다가 차량 파손이 됐지만, 호텔로부터 보상을 받지 못해 논란이 되고 있다. 이 고객은 2만5000원을 내고 발렛 서비스를 이용했다가, 자동차 수리비로 120만원이 나가는 봉변을 당한 것이다.

A씨는 지난 25일 서울 시내 한 특급호텔에 4시간 가량 발레파킹을 맡겼다가 앞바퀴 타이어가 파손되는 일을 당했다. 하지만 호텔 측에서는 CCTV(폐쇄회로 텔레비전)에 파손되는 장면을 확인하지 못했기 때문에 배상할 수 없다는 입장이다.

A씨는 "자동차 앞타이어의 옆면이 찢어졌는데, CCTV와 블랙박스에 제대로 안 찍혀서 보상이 어렵다고 답변받았다"며 "맡길 때 이상 없는 영상과 나오면서 타이어가 펑크난 영상이 있어도 CCTV에서 확인이 어렵다고 배상하지 않는다고 한다"고 하소연했다.

A씨뿐 아니라 발레파킹 간에 일어난 사고로 인한 배상 문제는 비일비재하다. 법적으로 영업장에서 고객의 차를 손상했다면 배상해야 하지만, 그걸 입증하는 건 쉽지 않다. 미세하게 긁힌 등의 문제라면 더더욱 입증이 힘들다.

자동차손해배상보장법 제3조에는 '자신이 자동차의 운행에 주의를 게을리하지 않았고, 제3자에게 고의 또는 과실이 있으며, 자동차 구조상의 결함이나 기능상의 장해가 없을 경우 손해배상 책임을 면한다'고 나와 있다. 이 자동차의 운행'에는 발레파킹도 포함된다.

법적으로 발레파킹 서비스를 신청한 고객은 주차요원에게 자동차 키를 건네는 동시에 그 차에 대한 책임을 업체에 전가하게 된다. 이에 차 키를 건네준 후의 사고에 대해서는 영업소가 배상 책임을 진다. 주차요원이 낸 사고는 영업소에서 배상을 해야 하는 것이 맞다.

현실은 입증이 쉽지 않다. 발레파킹 사고는 일단 현장을 목격하기가 쉽지 않기 때문이다. 이런 점에서 미세한 흠집이 난 경우 주차요원이 시치미를 딱 잡아떼기라도 하면 보상 문제가 복잡해진다.

문제는 발레파킹 피해로 인한 논란이 고급호텔에서도 벌어진다는 사실이다. 발레파킹은 호텔의 얼굴이다. 방문 고객이 처음 마주하는 호텔의 이미지다. 당연히 불친절한 서비스를 경험한다면, 재방문 확률은 극히 떨어질 것이다. 이에 특급호텔은 발렛 서비스를 특별히 신경쓰고 있다.

한문철 교통사고 전문 변호사는 "내가 차를 (발레파킹) 줬을 때 멀쩡하게 갖고 왔는데, 타이어가 펑크가 났으면 블랙박스가 필요 없이 피해를 보상해야 한다"고 조언했다.

하지만 타이어 펑크가 아닌 흠집은 다른 문제라고 했다. 한 변호사는 "흠집은 원래부터 있었는지, 발레파킹 과정에서 생겼는지에 따라서 다른 문제"라고 덧붙였다.

이 호텔 관계자는 "고객이 나갈때는 정상이라 판단하신거 같다. 사고 이후 오셔서 CCTV를 확인했는데, 발레파킹 과정에서 정황이 확인이 안됐다"며 "호텔 측의 과실이 있으면 당연히 배상해야겠지만, 보험사에서도 호텔 과실로 판단하지 않아서 고객에게 전달했다"고 말했다.

[사진=고객 제보]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)