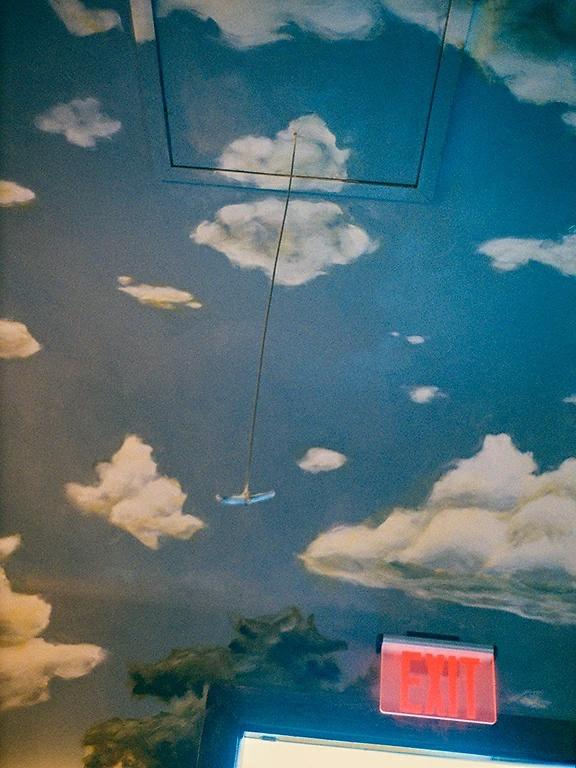

김경희 작가 사진전 ‘쁘티 레퍼토리’ 작품 [사진=갤러리 브레송 제공]

“제 사진을 좋아해 주시는 분들은 작품의 범위가 넓다고 말을 해주세요. 어떤 분은 ‘분열됐다’고 말씀하시더라고요. 저는 그게 제가 가진 장점이라고 생각합니다.”

김경희 작가의 사진전 ‘쁘티 레퍼토리’(Petit Repertory)가 지난 5일 서울 중구 ‘갤러리 브레송’에서 개막했다. 김 작가가 최근 3년 동안 찍은 사진 38장을 만나볼 수있다.

작가의 말처럼 그의 사진은 다양하다. 유리창에 붙어 있는 나비 문양의 흔적, 바다를 뒤로하고 횟집 어항 속에서 죽음을 기다리는 물고기, 다리에 플라스틱 붕대를 감고 있는 새, 피부가 벗겨진 마네킹의 손, 칵테일 잔을 쥐고 있는 한 남자의 문신 가득한 팔 등을 사진에 담았다. 빛의 반사를 이용한 웨딩드레스 사진은 보는 이로 하여금 다양한 상상을 하게 한다.

김 작가는 “이런 일상의 파편들은 내게 명확한 의미를 지닌 대상이나 구체적인 이야기를 가진 것은 아니지만, 일반화된 죽은 일상이 아니라 생생하고 독특한 일상이다“라고 표현했다.

평범한 일상도 그의 필름 카메라를 거치면 특별한 일상이 된다. 김 작가는 “사진 찍는 것 자체가 즐겁기 때문에 발길 닿는 대로 걷는다”라며 “가다 보면 내 눈에 뭔가 ‘반짝’하고 들어오는 게 있다. 본능적으로 사진을 찍게 된다”고 설명했다.

김작가는 대학교 사진 동아리 시절 배운 필름 카메라를 2017년 말부터 사용 중이라고 한다. 이 카메라를 들고 여행을 다니고, 그곳에서 작품의 영감을 얻는다.

김 작가는 “등대도 있고 바다도 있는 강릉은 무척 매력적인 곳이다”라고 운을 뗐다. 이어 “강릉 분들도 좋다. 보통 사진을 찍으면 불편하게 생각 하신다. 하지만 강릉분들은 무관심한척 하다가도 ‘이렇게 사진을 찍으면 좋을 것 같다’라고 조언까지 해주신다”라며 환하게 웃었다.

김경희 작가 사진전 ‘쁘티 레퍼토리’ 작품 [사진=갤러리 브레송 제공]

전시 제목인 ‘쁘티 레퍼토리’는 김작가가 프랑스 작가 미셸 투르니에 산문집 ‘짧은 글 긴 침묵’(Petites Proses)을 읽다가 생각해냈다.

김 작가는 “산문집 중에 비천한 사물도 어떤 행위를 통해 우아해지고 다정해질 수 있다는 글이 나온다”라며 “나의 사진도 그러길 바란다. 우울한 사진도 아름답게 표현하고 싶다”고 힘주어 말했다.

작가에게 사물은 철조망, 유리창, 커튼 너머의 모호한 대상이 될 때 더 흥미롭다. 초점이 불안하고 각도가 불안정할 때 그 대상이 오히려 살아있는 것 같기 때문이다. 인물의 얼굴이 보이지 않을 때, 상황이 모호할 때, 그림자가 드리워지거나 난반사가 일어날 때 오히려 사진 너머의 무엇인가를 상상하게 된다. 이 작품들은 오는 15일까지 갤러리 브레송에서 만날 수 있다.

오는 10월 국내에서 두 번째 개인전을 여는 김 작가는 “개인적으로 ‘이상한’ 사진을 많이 찍는다. 가을 전시 때는 더욱 많은 작품을 보여드릴 수 있을 것 같다”라며 “주위의 조언에 휘둘리지 않고, 나의 방향을 잃지 않으며 작업을 하겠다”라고 다짐했다.

김경희 작가 사진전 ‘쁘티 레퍼토리’ 작품 [사진=갤러리 브레송 제공]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)