‘노년의 경지.’

1676년생 겸재 정선, 1786년생 추사 김정희, 1928년생 윤형근. '필(筆)과 묵(墨)'의 거장 세 명이 한자리에서 만났다.

유홍준 명지대학교 석좌교수(76)는 지난 4일 서울 S2A에서 열린 ‘필과 묵의 세계, 3인의 거장’ 프리뷰에서 이들을 가리켜 “붓과 먹, 번지기의 도사들”이라고 표현했다. “18세기 최고 화가는 겸재 정선, 19세기 최고 서예가는 추사 김정희, 그리고 20세기 최고 추상미술 화가는 윤형근이죠.”

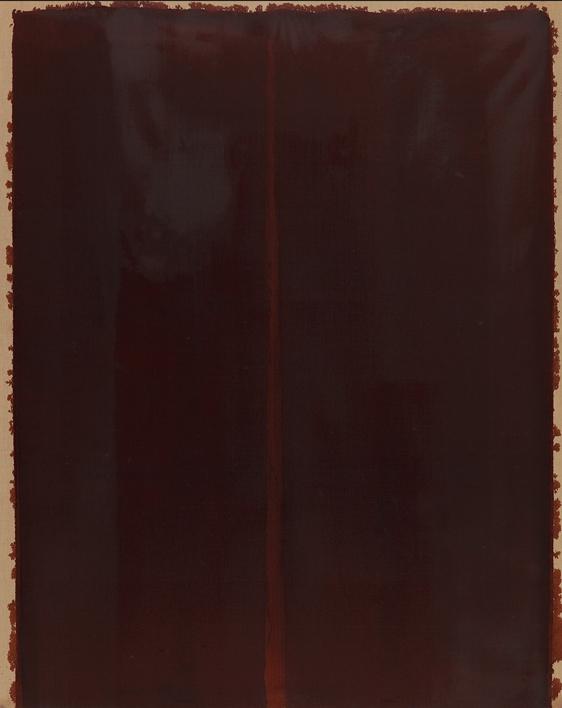

거장들의 공통점은 또 있다. 이들은 노년 작품에 '정수'만 담았다. 추사는 50대에는 제주, 60대에는 함경도 북청에서의 유배 생활 동안 독창적인 추사체를 완성했다. 겸재는 50대 후반, 지금의 포항시에 속하는 청하에서 현감을 지내면서 본격적으로 자신만의 화풍을 구축했다. '반공법 위반'으로 고초를 겪는 등 수많은 고비를 넘긴 윤형근 역시 말년에 절제된 예술혼을 발휘하면서 독보적인 존재감을 드러냈다.

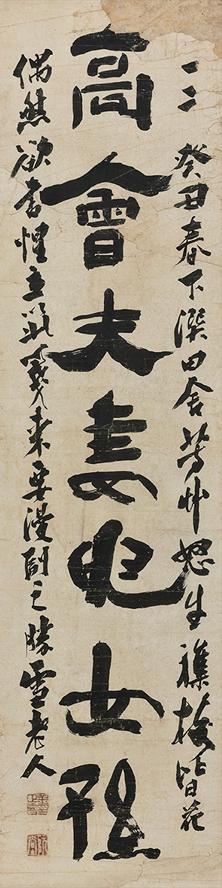

‘필과 묵의 세계, 3인의 거장’에서는 겸재, 추사, 윤형근 3인의 주요 작품 40여점을 볼 수 있다. 우연의 일치인지 모르겠으나, 이번 전시의 대표작들은 모두 거장 3인이 60대 때 완성한 것들이다. ‘연강임술첩’(漣江壬戌帖·1742)은 겸재 67세, ‘대팽고회’(大烹高會·1853)는 추사 67세 때 작품이다. 이번 전시에 출품된 윤형근의 ‘Burnt Umber’(1992) 역시 그가 60대 때 선보인 것이다. 이들은 끝없는 수련을 통해 내공을 쌓았고, 종국에는 독보적인 경지에 이르렀다.

유 교수는 겸재의 한 작품을 가리키며 장난스레 말했다. “이것 봐. 성실하게 그렸던 이전 작품과 달리, 이건 생략이 있잖아. 노년의 경지로 가는 거지. 그림 그리는 사람은 늙으면 늙을수록 노년의 경지에 닿아요. 겸재도 그렇지. 나도 지금은 대충 설명하지만, 50대에는 무지하게 자세하게 설명했다니까.”

진경산수 개척 뒤엔 '수련'…하룻밤 뱃놀이, 파노라마로

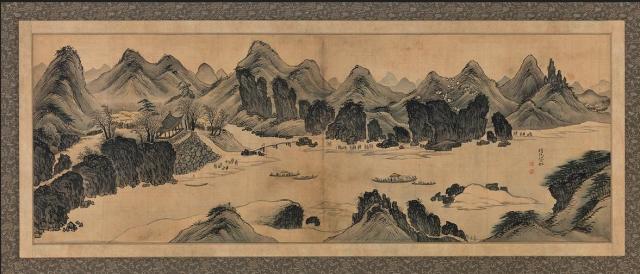

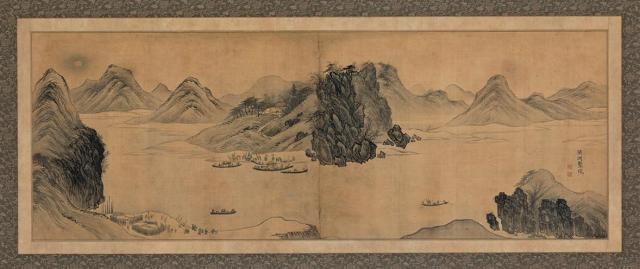

임술년(1742년) 10월 어느 가을날, 67세였던 겸재는 경기도 관찰사, 연천군수와 함께 임진강에서 하룻밤 뱃놀이를 즐겼다. 이 모임은 오늘날로 치면 ‘번개’였다. 당시 경기도 관찰사였던 홍경보는 경기 북부 삭녕 지역을 순시한 뒤 연천을 내려가던 중 임진강 ‘적벽’을 마주하고, 중국 대문호 소동파의 ‘적벽부(赤壁賦)’를 떠올렸다.

소동파가 벗들과 뱃놀이하며 지은 ‘후적벽부’의 첫머리는 ‘이해 10월 15일(是歲十月之望)’로 시작한다. 때마침 이날도 10월 15일이었다. 당시 최고 칭찬은 ‘소동파와 비슷하다’였다고 한다. 홍경보는 ‘소동파의 벗’으로라도 역사에 남고 싶었던 걸까. 마침 당시 경기도 관내에는 ‘시의 대가’ 연천군수 신유한과 ‘그림의 대가’ 양천현령 겸재가 있었다. 홍경보는 당장 둘을 불러, 소동파 뱃놀이를 모방했다. 이 뱃놀이는 밤 늦게서야 파했다.

겸재 노년의 명작으로 꼽히는 대작 ‘연강임술첩’이 시작된 스토리다. 당시 뱃놀이를 기념하기 위해 신유한은 시를 짓고, 겸재는 그림 세 벌을 그렸다. 그리고 셋은 세 벌의 그림을 각각 나눠 가졌다.

소동파의 뱃놀이를 모방했다지만, 겸재는 임진강 물결 위에서 조선의 아름다움을 온몸으로 느꼈나 보다. 그는 그날의 풍경과 감흥을 붓에 담아 걸작 ‘연강임술첩'을 남겼다.

‘연강임술첩’은 그림 두 폭과 표지와 함께 겸재가 이 그림을 그리게 된 경위를 적은 발문(跋文)으로 구성됐다. 발문 덕에 뱃놀이의 스토리를 현재에도 알 수 있다.

이번에 출품된 것은 근래에 발견된 겸재 소장본이다. 홍경보 소장본은 이전부터 전해져왔고, 신유한 소장본은 행방을 알 수 없다. 유 교수는 겸재 소장본은 필세가 굳세지만, 홍경보 소장본은 필치가 상대적으로 얌전한 점에 비춰, 겸재 소장본을 가장 먼저 그린 그림으로 추정했다. 화가들은 통상 첫 그림에는 힘을 바짝 줘서 그리는 경향이 있다는 것이다.

‘연강임술첩’에는 겸재가 개척한 ‘진경산수’의 진면목과 함께 스토리텔링이 담겨 있다. 대작으로 꼽히는 이유다. 그는 임진강 우화정에서 배를 타는 ‘우화등선’과 웅연에서 내리는 ‘웅연계람’을 파노라마식 화면 전개로 그렸다.

유 교수는 ‘연강임술첩’에 대해 이처럼 평했다. “강변 정자와 마을, 그리고 나룻배를 기다리는 사람, 횃불을 밝혀 든 사람, 강변에 정박한 배, 강변의 정자와 마을의 집 등을 세세히 묘사해 하나의 풍속화적 경관을 이루고 있으며 강렬하고 듬직한 필묵의 무게감이 감돌아 박진감 있는 진경산수의 진면목을 보여준다.”

겸재가 중국 화풍에 갇힌 천편일률적 틀에서 벗어나 조선적인 화풍 ‘진경산수’의 길을 개척할 수 있었던 비결은 무엇일까. 겸재의 벗이자 당대 화가였던 조영석(1686~1761)은 “조선 300년 역사에 이런 화가는 없었다”고 평하며 겸재의 끊임없는 수련을 극찬했다. 그는 “겸재가 작품에 얼마나 공력을 다했나 보면, 다 쓴 붓을 땅에 묻으면 무덤이 될 정도였다”고 했다.

추사, 말년엔 '엑기스'만…"여러 대가로부터 개성으로"

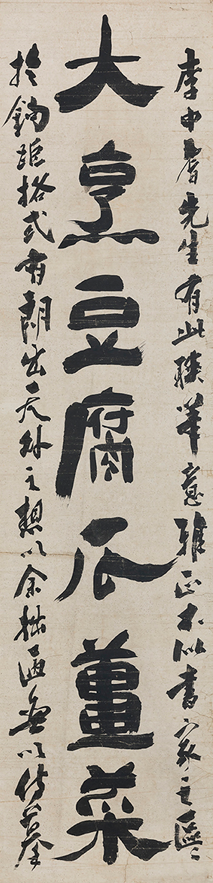

두부와 오이 생강 나물을 크게 삶아

부부와 아들딸과 손자까지 다 모였네.

추사의 노년 명작 ‘대팽고회’(맛있는 요리와 좋은 모임)다. 이번 전시에 출품된 ‘대팽고회’는 계축년(1853년) 추사 67세에 북청 귀양살이에서 돌아와 과천에 머물렀던 시기에 쓴 것이다. 그는 협서(夾書)를 통해 '우연히 글씨를 쓰고 싶었던 차'에 '붓 가는 대로 써 보았다'며 글을 쓰게 된 경위를 기록했다.

글씨의 내용은 중국 명말청초의 문인 오종잠이 집안에서 열린 연회 때 쓴 ‘중추가연(中秋家宴)’이란 시에서 나오는 글귀다. 평범한 일상생활을 가장 이상적인 경지로 보는 시각이 녹아 있다.

유 교수는 “추사는 개성적인 서체로 서예를 높은 차원의 조형 세계로 끌어 올린 우리나라 최고의 서예가”라고 했다. 이어 “추사는 말년엔 모든 걸 다 빼버리고 엑기스만 남는 글씨를 썼다”며 “탕수육기, 기름기를 싹 뺐다”고 설명했다.

‘기름기’를 빼버린 경위는 박규수(1807~1877)의 글에 자세히 나와 있다.

“추사의 글씨는 어려서부터 늙을 때까지 그 서법이 여러 차례 바뀌었다. 24세에 북경을 다녀온 후에는 청나라 서예가들을 본받아 너무 기름지고 획이 두껍고 골기가 적다는 흠이 있었다. 그러다 중년에 역대 서예가들을 본받으면서 점점 굳세고 신선해지더니 만년에 제주도 귀양살이로 바다를 건너갔다 돌아온 다음부터는 남에게 구속받고 본뜨는 경향이 다시는 없어지고 여러 대가의 장점을 모아서 개성적인 서법을 이루니 그의 글씨는 신(神)이 오는 듯 기(氣)가 오는 듯 바다의 조수가 밀려오는 듯하였다.”

전시는 3월 22일까지.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)