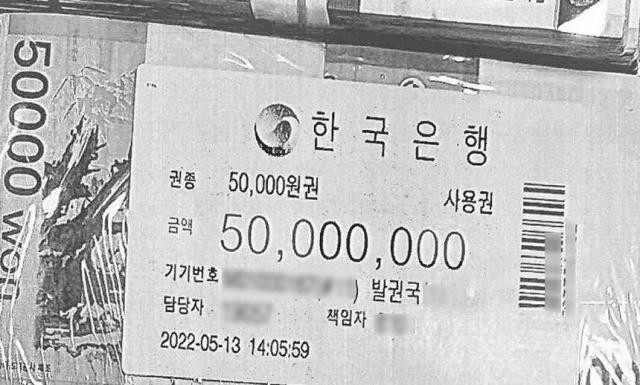

대검찰청이 서울남부지검의 이른바 ‘건진법사’ 전성배씨 자택 압수물 가운데 관봉권(한국은행 밀봉 신권 묶음) 띠지·스티커 유실 의혹을 감찰 3일 만에 정식 수사로 전환했다. 대검 조사팀은 띠지를 잃어버린 남부지검 수사관을 입건하고, 보고·결재 라인 전반에 대한 점검에 착수했다. 지난해 12월 압수수색으로 확보된 현금 1억6500만원 중 5000만원이 관봉권이었지만, 검수 일자·담당자·부서 등 출처 추적의 핵심 단서인 띠지와 식별 스티커가 사라지면서 특검이 진행 중인 금품·청탁 의혹의 자금 흐름 규명에도 변수가 생겼다. 사건의 초점은 ‘누가’보다 ‘왜’다. 개인의 실수가 아니라 증거관리 시스템과 지휘·감독 체계가 작동했는지 여부가 본질이다.

사흘 만의 본수사 전환이 말하는 것

관봉권 띠지는 현금의 신분증에 해당한다. 발권(검수) 일자, 담당자, 부서·장비 식별 정보가 담겨 자금의 출처와 이동 경로를 직접적으로 가리킨다. 이 표지가 사라지면 증거사슬(chain of custody)이 끊긴다. 표준 절차상 핵심 물증은 분리 보관, 2인 이상 교차 검수, 전 과정 영상기록, 봉인·재봉인 로그, 전산대장–실물 대조, 출입·열람 통제를 거쳐야 한다. 그럼에도 유실이 발생했다는 사실은 단독 처리, 기록 미흡, 교차 검증 부재가 겹쳤다는 방증이다. 감찰에서 곧바로 본수사로 전환한 결정은 조직이 문제를 단순 과오가 아닌 시스템 실패 가능성으로 인식하고 있음을 보여준다. 수사는 유실 경위 확인을 넘어 보고 체계, 결재 라인, 관리 통제의 실효성을 함께 따지는 국면으로 옮겨가고 있다.

법리 쟁점과 책임의 주소

형법상 증거인멸은 ‘타인의 형사사건 증거를 인멸·은닉’하려는 고의가 핵심 요건이다. 단순 과실로 입증된다면 형사처벌은 제한될 수 있다. 그러나 그와 별개로 압수물 보관·대장 관리·봉인 절차 등 내부 규정 위반이나 감독상 과실은 징계·감사의 대상이 된다.

분실을 언제·누구에게·어떻게 보고했는가, 재탐색, 재봉인, 영상·대장 보정 등 보완 절차가 즉시 이뤄졌는가, 2인 교차 검수·전 과정 영상기록·접근 통제·정기 대조 등 표준 통제가 실제로 작동했는가를 면밀히 살펴야 한다.

감찰·수사는 당사자 과오에 그치지 않고 주임검사–부장–차장–검사장으로 이어지는 지휘라인의 주의의무 이행을 따질 수밖에 없다. 조직은 예견 가능한 위험을 절차로 낮추고, 회피 가능한 위험을 통제로 차단할 책무가 있다. 실제로 법무부는 이 사안을 “매우 엄중”하다고 밝히며 대검에 모든 조치를 지시했고, 대검은 감찰 착수 직후 본수사 전환으로 대응 강도를 높였다. ’검찰은 하나’라는 말의 핵심은 지휘라인에 있다.

검찰이 만회할 수 있는 마지막 기회

본수사에 착수한 만큼 이번 사건은 검찰이 스스로 만든 공백을 스스로 메울 수 있는지의 시험대다. 우선 사실 복원을 시간표로 제시해야 한다. 분실 시점, 장소, 처리 단계, 보고 흐름을 문서·영상·대장으로 재구성하고, 확인 가능한 범위는 단계적으로 공개해야 한다. 확인 불가 지점은 이유와 한계를 구체적으로 밝혀야 한다.

또 통제 실패의 책임을 실명과 직책으로 정리해야 한다. 고의가 입증되지 않아도 감독상 과실과 절차 위반의 책임은 징계·평가에 반영돼야 한다. 상급자의 지휘·감독 의무 위반은 조직 차원의 문책으로 연결되어야 한다.

재발 방지 대책도 구호가 아닌 시스템으로 제시해야 한다. QR/RFID 기반 개별 물증 식별·추적, 전 과정 상시 영상기록과 자동 백업, 2인 상호확인과 교차 서명, 전자대장·실물 자동 대조, 봉인 파기·재봉인 실시간 로그, 접근권한 최소화·이상 징후 자동 알림, 불시점검과 위반 시 단계별 제재를 정해진 기한 안에 적용해야 한다.

외부 견제가 필요하다. 내부 감찰만으로는 이해충돌 우려를 지우기 어렵다. 외부 민간 전문가와 감찰·감사 기관을 참여시켜 점검 결과와 개선 이행률을 정기 공개해야 한다.

사건 본류의 공백을 메우는 것도 검찰의 몫이다. 한국은행·금융권 출고·회수 기록, 내부 전산 로그, 보관 지점 CCTV, 포장재 포렌식, 관련자 통신·메신저, 영수증·전표·송장 등 간접 증거를 체계적으로 결합해 ‘자금의 이야기’를 복원하고, 특검과 증거 연계를 긴밀히 진행해야 한다. 띠지가 제공하던 직접성과 신속성은 사라졌다. 그만큼 더 촘촘한 우회 입증으로 신뢰를 회복해야 한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)