낯섦과 아름다움.

프랑스 대표 현대미술 거장 로랑 그라소의 작품 앞에서는 몽상가가 된다. 여백과 신비, 이상함과 아름다움, 친숙함과 미스터리, 기억과 시간이 충돌하며 공존하는 그의 작품은 몰입의 시간을 선사한다.

로랑 그라소에게 경계란 고정된 선이 아니다. 진동하고 균형을 이루는 유동적인 그의 작품 세계는 자연, 기술, 인간 등이 서로 뒤섞이는 다양한 가능성에 문을 연 '열린 세계'다. 그의 세계에서 관객은 호기심을 가득 품은 몽상가로 다시 태어난다.

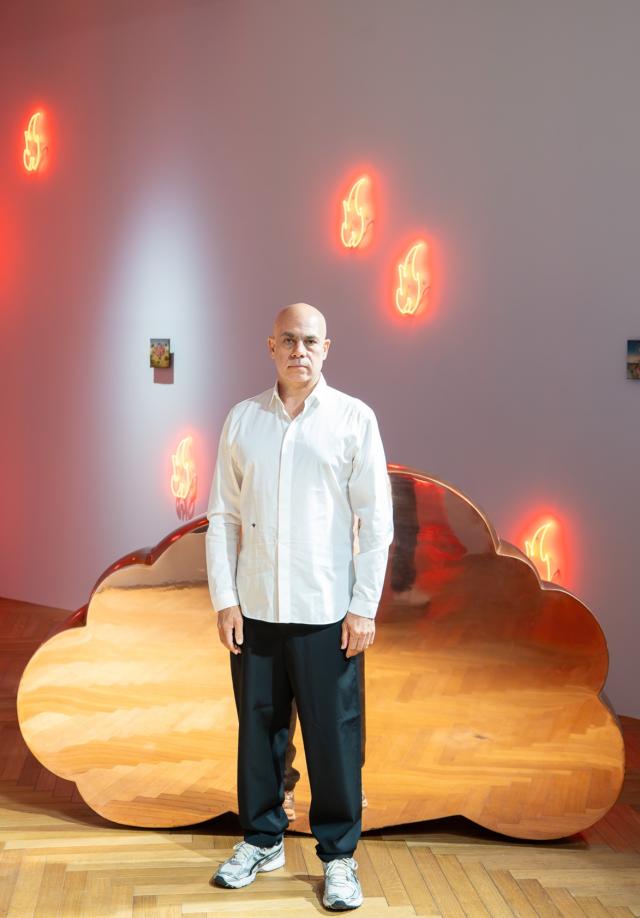

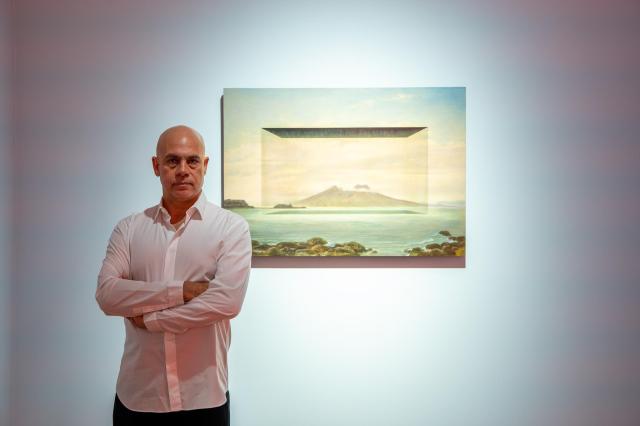

올해는 한국 관객들에게 생각의 시간을 선사한다. 이달 초에는 '서울라이트 DDP 2025 가을'에 참여해 DDP의 거대한 외벽을 그리스 신화 속 아르고스의 눈 100개로 채워, 관객들과 소통했다. 대전에서는 복합 문화예술공간 헤레디움(HEREDIUM)에서 개인전 '미래의 기억들(Memories of the Future)'을 내년 2월 22일까지 선보인다. 이번 개인전에는 '오키드 섬(Orchid Island)', '과거에 대한 고찰(Studies into the Past)’ 등 20여 점의 작품이 전시된다.

로랑 그라소는 서면을 통해 그의 작품 세계에 대해서 말했다.

▷작업을 통해 어떤 질문이나 감정을 유도하고자 하나.

“관객으로서 제가 가장 흥미롭게 느끼는 순간은 기존의 감각을 해치지 않으면서도 새로운 자극을 주는 것과 마주할 때예요. 제 작업은 겹겹이 쌓인 층으로 구성되죠. 처음에는 익숙한 형상이나 질감이 우리의 기억이나 감각과 맞닿아 있을 수 있지만, 시간이 지나며 점차 다른 신호들이 드러나고 더 깊은 질문을 던지게 되죠. 저는 관객이 작품을 보고 이게 어떤 건지 바로 알지 않기를 바라요. 작품이 일정한 여백과 신비를 간직한 채, 호기심을 불러일으키고 머무르게 하길 원해요. 겉으로는 단순하고 명확해 보일 수 있지만 그 이면에는 정치적이거나 생태적, 사회적 질문들이 녹아 있으며, 저는 이를 직접적이지 않고 시적인 언어와 감각적 세계를 통해 전달하고자 해요. 결국 제가 원하는 것은 지적이며 동시에 감각적인 흥분 상태, 그리고 시간이 잠시 멈춘 듯한 몰입의 순간이에요. 관객이 작품 앞에서 각성된 꿈처럼 몽상에 빠지기를 바라요. 이러한 잠정적인 이탈의 경험은 일상적인 사고방식에서 벗어나 또 다른 인식의 전환을 가능하게 만들 수 있죠.”

▷ 일제 강점기 대표적인 수탈 기관 중 한 곳인 헤레디움에서 작품을 전시하면서 어떤 점에 신경 썼나.

“저는 전시 전체를 하나의 작품으로 바라보는 입장이죠. 각 작품은 하나의 요소로 기능하며, 그 사이에서 흘러나오는 보이지 않는 에너지들이 공간 전반을 구성해요. 이때 장소는 하나의 ‘존재’이자 ‘인물’로 작용해요. 헤레디움 건물은 이중적이고 복합적인 맥락을 품고 있죠. 식민지 시기의 상처를 간직한 이 장소는 제가 지속적으로 테마로 해온 ‘기억과 변화’, ‘과거와 현재’의 긴장을 압축적으로 드러내는 공간이에요. 영상 작품 ‘인공물(ARTIFICIALIS)’은 자연과 인공의 경계가 흐려지는 오늘날의 세계를 비춰요. '오키드 섬(Orchid Island)' 역시 식민성과 침략의 위협을 상징하는 장소죠. 이러한 공명은 한국의 역사와도 겹치며, 이번 전시 공간과 깊이 있게 대화해요.”

▷자연·인간, 인간·기술 사이의 경계는 앞으로 어떻게 될 것으로 보나.

“오늘날 전통적인 범주가 사라지고 있어요. 우리는 이미 자연과 기술, 인간과 기계가 서로 뒤섞인 세계에 살고 있으며, 시간조차도 새로운 방식으로 흐르고 있죠. 제 작업은 이러한 흐름을 예견하고, 그 변화의 결을 동반해 온 과정이기도 해요. 산업화 시대에 설정되었던 경계들은 점차 희미해지고 있으며, 인간은 이제 기술의 지속적인 영향 속에서 비인간 존재들과의 관계 또한 새롭게 모색해야 하는 시대를 맞이하고 있어요. 식물과 동물, 자연은 더 이상 단순한 자원이 아니라 인간과 마찬가지로 존중받아야 할 존재, 하나의 파트너로 여겨져야 해요.”

▷첨단 기술의 발전이 예술과 인류에 어떤 영향을 미칠 것으로 보나. 여전히 초현실적·신화적 상상력을 붙잡아야 하나.

“예술가는 언제나 자신의 시대에 주어진 도구를 활용해왔죠. 오늘날의 인공지능(AI)도 마찬가지예요. 새로운 방식으로 시간을 단축시키고, 아이디어를 실험하며, 문서를 분석하거나 리서치용 이미지를 생성하는 등 작업의 여러 측면에서 유용하게 쓰이고 있죠. 그러나 AI는 ‘창조’가 아닌 ‘재조합’의 도구예요. 이미 존재하는 데이터를 결합해 새로운 이미지를 만들어내는 방식이기에 창의성 그 자체를 대체할 수는 없어요. 창작에는 여전히 고통과 불확실성, 자기 탐색이라는 본질적 과정이 필요해요. 이러한 맥락에서 저는 초현실주의의 은유가 창작의 이미지라고 생각해요. 서로 아무런 관계가 없어 보이는 요소들을 조합해, 낯설고 기묘한 감각을 생성하는 것. 프로이트가 말한 ‘두려운 낯설음(Unheimlich)’처럼, 이질적이면서도 익숙한 감정이 충돌할 때 창작의 에너지가 발생한다고 믿어요. 저는 이러한 감정과 감각을 통해 뇌를 자극하고, 감성의 새로운 문을 열고자 해요.”

▷ 시간이란 무엇인가.

"늘 시간을 조작하고 비틀어보려 노력해요. 제 작품들은 늘 시간을 중심으로 해요. ‘미래의 기억들(Memories of the Future)’이라는 네온 작품은 기억과 시간의 복잡한 교차를 시각적으로 표현하는 작업이었고, 한동안 리움미술관의 외벽에 전시되었죠. ‘과거에 대한 고찰(Studies into the Past)’ 시리즈는 역사적 배경과 제 영화 속 현상들 사이에서 일어나는 시간여행을 보여주고 있고요. 서로 다른 시간대가 충돌하는 공간처럼 보이죠. 만약 시간 여행이 가능하다면 특정 시대로 한정하지 않을 것 같아요. 지금 우리가 살고 있는 이 시대도 놀랍도록 빠르게 변화하고 있으며, 미래가 생각보다 그리 멀리 있지 않아요. 지금 이 시대도 충분히 매력적이죠. 물론, 그 어떠한 시대라도 갈 수만 있다면 다 흥미롭고 재미있을 테지만요."

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)