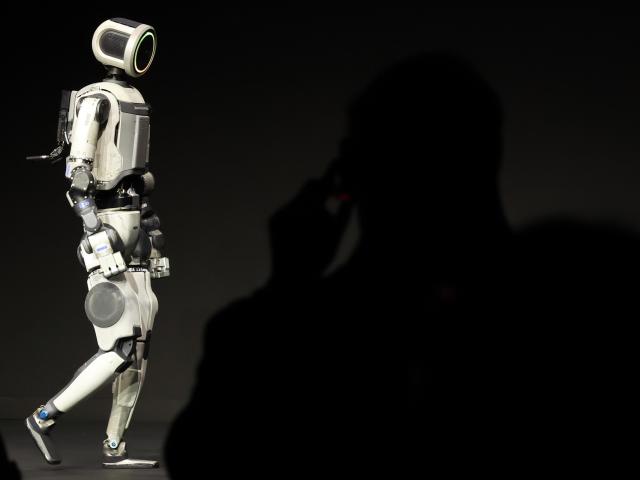

자동차 산업이 전동화와 소프트웨어 중심 구조로 재편되고 있는 것은 부인할 수 없는 현실이다. 글로벌 완성차 기업들은 AI와 로봇을 기반으로 한 자동화를 통해 생산성을 높이고 비용을 낮추며 경쟁 우위를 확보하고 있다. 이런 흐름에서 기술 전환 자체를 거부하는 선택은 현실적이지 않다. 기술은 이미 선택의 대상이 아니라 시대의 전제가 됐다.

그러나 동시에, 기술 전환이 현장 노동자에게 어떤 의미로 다가오는지도 외면할 수 없다. 자동화는 반복적·위험한 공정을 대체하는 순기능을 갖지만, 전동화와 공정 단순화가 인력 감축 압력으로 이어져 온 것도 사실이다. 노동자에게 기술 혁신은 ‘국가 경쟁력’이라는 추상적 구호가 아니라, 나의 일자리가 어떻게 되는가라는 매우 구체적인 문제다. 노조의 문제 제기를 단순한 기득권 수호나 발목 잡기로 치부할 수 없는 이유다.

특히 AI와 로봇 도입 과정에서의 책임 문제는 가볍지 않다. 로봇과 인간이 협업하는 생산 현장에서 안전 사고나 공정 오류가 발생할 경우, 누가 그 결정을 내렸고 누가 책임을 질 것인지는 명확해야 한다. 효율과 속도를 이유로 한 일방적 도입이 현장 위험을 키운다면, 그 부담은 고스란히 노동자에게 전가될 수밖에 없다. 노조가 도입 단계부터 안전성과 작업 환경 변화를 함께 검증해야 한다고 주장하는 배경도 여기에 있다.

또 하나 짚어야 할 대목은 혁신의 성과 분배다. 로봇 도입으로 생산성이 높아지고 비용이 절감된다면, 그 과실이 주주와 경영진에게만 집중되는 구조는 지속 가능하지 않다. 기술 혁신이 사회적 정당성을 얻기 위해서는, 그 성과가 임금·근로 조건·고용 안정 등 다양한 방식으로 현장과 공유돼야 한다. 이는 노조의 이익 요구라기보다, 기업의 사회적 책임에 관한 문제다.

결국 쟁점은 ‘로봇 합의권’이라는 표현 자체보다, 기술 전환을 어떻게 관리할 것인가에 있다.

기술 도입의 결정권을 전면적으로 노사 협상의 대상으로 삼는 것은 현실적으로 한계가 있지만, 그 과정에서 발생하는 고용·안전·분배의 문제를 사전에 제도화하지 않는 것 역시 무책임하다. 필요한 것은 기술을 멈추는 권한도, 속도를 맹목적으로 높이는 결정도 아니다. 변화의 방향은 열어두되, 그 비용과 위험을 공정하게 나누는 사회적 합의다.

AI와 로봇은 피할 수 없는 미래다. 그러나 그 미래가 ‘사람을 위한 기술’이 될지, ‘사람을 밀어내는 기술’이 될지는 선택의 문제다. 성숙한 노사 관계와 국가 경쟁력은 기술의 속도에서가 아니라, 전환의 책임을 어떻게 설계하느냐에서 갈린다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)