(아주경제 정수영 기자) 제갈량이 죽은지 1700년이 지났지만, 그의 지혜로움과 충정은 후대에 와서도 널리 칭송되고 있다. 특히 당나라 시인 두보는 중국의 문학가 중 누구보다 제갈량을 높이 평가했다.

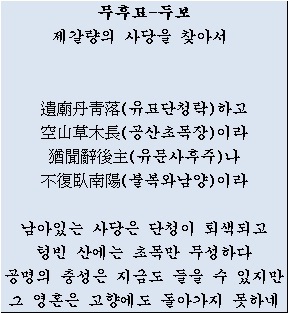

(아주경제 정수영 기자) 제갈량이 죽은지 1700년이 지났지만, 그의 지혜로움과 충정은 후대에 와서도 널리 칭송되고 있다. 특히 당나라 시인 두보는 중국의 문학가 중 누구보다 제갈량을 높이 평가했다. 무후묘를 비롯해 중국 곳곳에 있는 제갈량 사당을 가보면 두보가 제갈량을 생각하며 지은 시를 심심찮게 찾아볼 수 있다. ‘팔진도’ ‘촉상’ 등은 두보가 제갈량을 그리며 지은 대표적 작품이다.

두보는 제갈량을 통해 당대 자신이 처한 현실과 심점을 감정이입한 것이라고 문학계에서는 보고 있다. 실제로 두보와 제갈량은 비슷한 면이 많았다. 정치적 욕망이 컸던 두보는 지혜로운 인물로 평가받는다. ‘지혜의 화신’ ‘지혜의 성인’으로 불리는 제갈량과 견주어도 손색이 없을 정도다.

하지만 두보는 제대로 된 주인을 만나지 못했고 무엇보다 관운이 별로 없었던 것 같다. 한 때 좌습유(左拾遺)라는 관직에 올라 당 황제 숙종을 보필하기도 했으나, 1년만에 좌천돼 그 이후 계속 방랑의 세월을 보냈다.

반면 제갈량은 자신이 받들어 모실만한 주인을 만났다. 유비는 제갈령의 비범한 재능을 알아채고, 삼고초려의 예를 갖춰 군사가 되주기를 요청했다. 비록 시대적 상황으로 북벌을 통한 통일의 꿈을 이루지는 못했지만, 두보와 같은 정치 지망생들에게 있어 섬길만한 군주를 만난 제갈량 같은 이는 충분한 부러움의 대상이었다.

제갈량을 알아본 유비와는 달리 자신의 재주를 알아주는 주인을 만나지 못한 두보는 이에 대한 애타는 목마름을 사회성 짙은 시로 표현했다.

중국인들은 두보가 제갈량을 칭송하는 이유에 대해 받들어 추종할 마음의 군주가 없다는 안타깝고 허전한 심정 때문이었다고 말한다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)