당분간 일반 운전자에 보급되기 쉽지 않은 전기차를 제외하면 현재 ‘궁극의 친환경차’는 하이브리드 혹은 디젤 자동차다. 두 모델 모두 최근 수년 새 국내 시장에 급격하게 유입됐다.

|

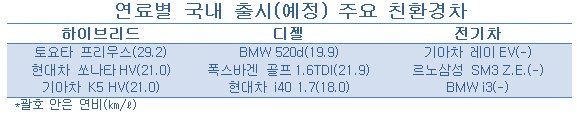

| 현재 판매중이거나 출시 예정인 국내 주요 친환경차. (1째줄-하이브리드)현대차 쏘나타 HV, 기아차 K5하 HV, 토요타 프리우스 플러그인HV (2째줄-디젤) BMW 520d, 폭스바겐 골프 1.6TDI, 현대차 i40 (3째줄-전기차) 르노삼성 SM3 Z.E., BMW i3, 기아 레이EV. (이하 왼쪽부터) |

국내에서는 토요타가 지난 2009년 공인연비 ℓ당 29.2㎞의 프리우스(3세대)를, 그 이듬해 현대기아차가 쏘나타ㆍK5 하이브리드를 출시하며 본격 하이브리드 시대를 열었다. 토요타는 올 초 프리우스의 가격을 3000만원대 초반까지 내렸다. 후발주자인 현대기아차 역시 올 연말께 2년 만의 상품성개선 모델을 내놓을 계획이다.

가까운 미래에 지금과는 또 다른 개념의 하이브리드 자동차도 등장할 전망이다. 토요타는 지금의 연비를 훌쩍 뛰어넘을 뿐 아니라, 가정용 전기 콘센트로 배터리를 충전할 수 있는 플러그인(Plug-in) 하이브리드 콘셉트카를 이미 내놨다. 이 모델은 현재 일본 도요타(豊田)시에서 집과 자동차가 필요에 따라 상호 전력을 충전해 주는 쌍방향 충전시스템 V2H(Vehicle to Home)과 함께 시범 운행 중이다.

디젤 자동차는 예전부터 있어 왔다. 트럭이나SUV 등에 주로 탑재됐다. 하지만 ‘시끄럽고 진동이 크다’는 단점 때문에 소형차나 세단에는 부적합하다고 여겨졌다. 이 같은 인식을 바꾼 건 BMWㆍ폭스바겐ㆍ푸조·볼보 등 유럽 수입차다.

디젤 모델 위주의 유럽 시장에서 내공을 키워 온 이들 기업은 최근 수년 새 국내 시장에 각종 고성능ㆍ고효율의 디젤 신모델을 잇달아 선보였다. 하이브리드 자동차의 친환경 기술이 접목된 이들 차량은 하이브리드급 연비도 갖췄다. 엔진 기술력을 바탕으로 ‘디젤차=소음ㆍ진동’이라는 공식도 깨 버렸다.

이 같은 유럽 수입차의 전방위 공세에 2005년 이전까지 전체 수입차의 4% 전후에 불과했던 디젤 수입차는 올 1~5월 전체의 48.9%로 가솔린차(46.7%)를 넘어섰다. 상황이 이쯤 되자 디젤에 손 놓고 있던 다른 브랜드도 속속 디젤 신차를 내놓기 시작했다. 올들어 첫 일본 디젤 모델인 인피니티 FX 30d도 국내 출시됐다.

현대기아차도 유럽 시장을 겨냥한 디젤 모델을 국내에서도 내놓기 시작했다. 현대차 i30ㆍi40가 첫 스타트다. 회사는 향후 쏘나타나 제네시스, 에쿠스의 디젤 모델 출시도 검토한다는 계획이다.

아직 소비자 구매 단계는 아니지만 전기차도 빼 놓을 수 없다. 최근 발전 추세라면 수년 내 하이브리드와 디젤 양자 대결 구도에 전기차도 가세, 3파전 양상을 띌 수도 있다. 기아차는 경형 박스카 레이를 기반으로 만든 전기차 레이EV를 올해 2500대 양산키로 했다. 이르면 내년 쏘울 전기차도 나온다. 르노삼성도 SM3 Z.E.를 올 하반기 500대 보급한 후 내년엔 최대 6000대까지 양산한다는 계획이다. 높은 배터리 가격과 충전 인프라는 여전히 걸림돌으로 남아 있지만, 여차하면 시장이 급속도로 성장할 잠재력이 있다고 보는 것이다.

르노삼성은 전기차의 비싼 배터리값·미비한 충전 인프라라는 난제을 해소하기 위해 탈착이 가능한 퀵드롭 방식의 배터리를 적용했다. 충전 시간이 획기적으로 줄어드는 것은 물론 배터리를 대여 방식으로 전기차 구매 부담을 낮춘다는 계획이다. 이 방식은 현재 유럽에서 실제 시범 운영되고 있다. 회사 관계자는 “기존 내연기관 차와 동일한 수준의 가격대로 전기차를 판매한다는 목표”라고 했다. 그 밖에 BMW코리아도 지난달 도심형 전기차 전용모델인 i3를 국내에 첫 선 보이며 전기차 대열에 뛰어들었다. 카를로스 곤 르노-닛산 회장을 비롯한 대부분의 완성차 CEO는 오는 2020년에는 전기차의 비중이 전체의 약 10%를 차지할 것으로 내다보고 있다.

20년 이상 국내 자동차업계에 종사한 한 관계자는 “섣불리 예단하기는 어렵지만 2020년이 되도 주류는 여전히 가솔린인이나 하이브리드와 디젤, 전기차도 함께 공존할 것”이라며 “단 시장 상황이 급변하고 있어 국내에서 어느 방식의 탈 것이 얼마나 많은 비중을 차지하게 될 지는 예단하기 어렵다”고 했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)