그러나 왠지 꺼림칙하다. 경기 둔화에 따른 수요 위축으로 물가가 떨어지는 디플레이션(Deflation·물가가 하락하고 경제활동이 침체되는 현상)의 징후가 선명해지고 있다는 뜻이기 때문이다.

통계청은 1일 1%대를 기록한 소비자물가와 관련, 지난해 7월 물가(4.5%)에 따른 기저효과가 작용한 데다 국제유가가 떨어지면서 석유류 제품도 싸졌기 때문이라고 설명했다.

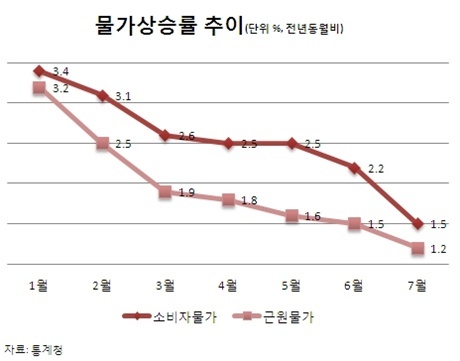

그러나 경기침체로 인한 수요 감소로 물가가 떨어진 점도 작용했다. 농산물과 석유류를 제외한 근원물가도 전년 동월 대비 1.2% 상승하는 데 그쳤다. 전년 동월 대비 기준으로 지난 2000년 2월 이후 가장 낮은 수준이다.

안형준 통계청 물가동향과장은 "기저효과를 감안해서 해석해야 한다"면서도 "근원물가지수 상승률 둔화를 보면 경기침체의 영향이 어느 정도 반영된 것으로 보인다"고 설명했다.

일반적으로 물가가 떨어지면 긍정적이라고 생각하기 쉽다. 그러나 물가와 함께 경기도 둔화되기 때문에 되레 경제활력을 저해할 수 있다. 기업에서 물건을 만들어내도 소비가 줄어 재고가 늘면 기업의 생산 및 투자도 축소된다. 이로 인해 근로자의 소득도 떨어지면서 지갑은 더욱 닫혀 돈이 돌지 않게 된다. 한마디로 '경제혈맥'이 마비되는 것이다.

8월 소비자물가는 더 떨어질 가능성이 크다. 지난해 8월 물가는 4.7%로 고점을 찍은 바 있다. 냉해로 인해 농작물 가격이 급등했기 때문이다. 전월비 상승률이 0.7%나 되는 만큼 기저효과 측면에서 8월 물가를 더 끌어내릴 수 있기 때문이다.

다만 국제 곡물가격 상승에 따른 가공식품 인상요인 등은 불안요인으로 꼽혔다. 안 과장은 "가공식품업체들의 재고를 감안하면 3개월 이상의 시차를 두고 맥주와 햇반 등 가공식품 가격에 영향을 미칠 것으로 보인다"고 설명했다.

또 전기요금 인상률이 지식경제부의 주장처럼 5%로 결정되면 전체 소비자물가 상승률도 0.1% 오를 전망이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)