대우건설이 카타르 라스 라판(Ras Laffan)에서 시공한 수리조선소 전경. 이 사진은 기사 내용과 무관함. [사진=대우건설]

아주경제 김충범 기자 = 해외건설은 현재 대우건설에 있어 가장 취약한 사업 분야 중 하나로 꼽힌다. 대우건설이 주택사업을 강점으로 내세워 흑자 실적을 이어오고 있지만, 해외건설 부문이 실적에 타격을 주고 있기 때문이다.

해외인프라 및 플랜트 분야의 경쟁력은 건설사의 매각 가치에 결정적 역할을 한다. 대우건설의 경우 해외에서의 저가 수주가 실적에 직접적인 악영향을 미치고 있다.

금융감독원에 따르면 대우건설은 올해 3분기 해외건설서의 손실 반영 여파로 영업이익이 전년 동기대비 19% 감소한 979억원을 기록했다. 북아프리카 알제리 'RDPP 복합화력발전소' 사업, 동남아시아 건축 프로젝트 등 저가 해외수주에 따른 타격이 컸다.

중동에서 악성 사업장으로 인해 고전을 면치 못한 점도 한 몫 했다. 중동 오만의 '수르(SUR IPP) 프로젝트'나 아랍에미리트(UAE)의 'S3 파워 플랜트(S3 POWER PLANT) 프로젝트' 등은 대우건설의 실적에 상당한 부담을 줬다.

수르 프로젝트의 경우 진행률이 99%로 공사가 실질적으로 완료됐지만 발주자와 준공 정산 협의가 늦어지며 손해를 입고 있고 있다. 파워 플랜트의 경우 준공됐음에도 불구, 발주처로부터 승인을 받지 못해 손실이 장기화되고 있다.

공사금액만 1조9710억원에 이르는 모로코 'SAFI IPP 석탄화력발전소'도 실적에 큰 타격을 입혔다. 이 사업장은 착공이 늦어지면서 올 3분기 기준 미청구공사(건설사가 공사를 진행했음에도 불구하고 발주처에 청구하지 못한 비용) 총액이 해외 사업 중 최다인 2905억원을 기록했다.

해외건설협회의 한 관계자는 "저가수주는 원가율 상승, 부실시공 등의 잠재적 위험요소를 안고 있다. 저가수주 사업장이 많은 건설사라면 대규모 손실이 발생할 경우 막심한 피해를 입을 수 있다"고 지적했다.

대우건설은 올 3분기까지 해외인프라 부문에서의 누적 영업손실액이 2036억원에 달한 것으로 나타났다. 이는 작년 한 해 동안 영업손실액 1110억원의 2배에 가까운 수치다.

지난 2014년에는 214억원의 영업손실을 기록, 해가 거듭될수록 해외에서의 손실 폭이 커지고 있는 것으로 조사됐다.

장문준 하이투자증권 애널리스트는 "대우건설의 경우 해외 저가수주 문제가 반복될 경우 실적 개선을 도모하기 어렵다. 이렇게 되면 적철한 인수주체를 찾기 쉽지 않을 것"이라고 분석했다.

더 큰 문제는 수주의 질보다 수주 자체가 줄고 있다는 점이다. 대우건설 실적보고서에 따르면 올해 3분기 해외 신규수주는 1조4937억원으로 3조753억원을 기록한 작년 3분기와 비교해 무려 절반 이상 감소했다. 이는 같은 기간 국내 수주(8조3106억원→6조2641억원) 둔화율 24.6%보다도 월등히 높다.

신규수주 감소와 함께 수주잔고도 줄었다. 지난 3분기 해외 수주잔고는 8조5242억원으로 작년 말 10조3976억원에 비해 2조원 가량 감소했다. 반면 국내주택 수주잔고는 작년 17조4049억원에서 올 3분기 18조786억원으로 오히려 늘었다.

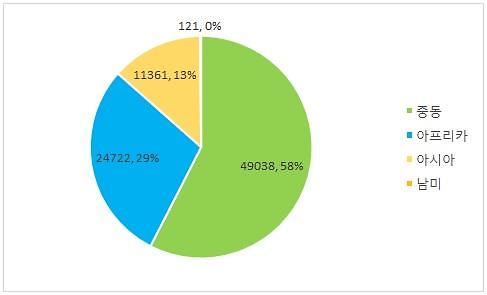

대우건설 2016년 해외별 수주잔고 비중. [자료=대우건설]

3분기 해외 지역별 잔고 비중은 △중동 4조9038억원(57.5%) △아프리카 2조4722억원(29.0%) △아시아 1조1361억원(13.4%) △남미 121억원(0.1%) 등 중동과 아프리카가 전체의 90%에 육박했다.

한편 지난 14일 안진회계법인은 대우건설이 제출한 올해 3분기 감사보고서에 대한 검토의견으로 '의견거절'을 제시했다. 대형 건설업체가 감사인 의견을 받지 못하는 경우는 굉장히 이례적인 일이다.

안진회계법인은 공시를 통해 "대우건설로부터 공사 수익, 미청구공사, 확정계약자산(부채) 등 주요 계정의 적정성여부에 대한 판단을 위해 충분하고 적합한 증거를 제시 받지 못해 의견거절을 제시했다"고 밝혔다.

이는 대우건설의 전반적 신뢰 하락과 불확실성 증가가 주 원인이지만, 해외건설 사업장의 미청구 공사 등도 이번 의견거절에 영향을 미친 것으로 업계는 해석하고 있다.

한 건설업계 관계자는 "대우건설은 매각까지 누적된 저가 사업장의 손실을 모두 털고, 중동 이외의 수주 지역을 넓히는 등 포트폴리오를 다각화해야 한다"며 "하지만 매각 공고 이후 지분 만기까지 남은 기간이 사실상 6개월 정도인데, 단번에 이 문제들이 해결될 수 있을지 의문"이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)