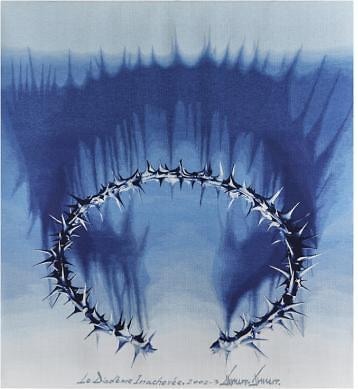

국립현대미술관은 오는 6월 18일까지 한국현대미술작가 시리즈 '송번수_50년의 무언극'전을 개최한다. 사진은 송 작가의 '미완의 면류관'(2002) [사진=국립현대미술관 제공]

아주경제 박상훈 기자 ='영역을 넘나드는 미술'. 낯설게 느껴질 수도 있지만, 사실 이 말은 이미 미술계에 폭넓게 자리잡은 하나의 트렌드 또는 사조가 됐다. 평면과 입체 미술과 조화, 동양화와 서양화의 만남, 과학과 미술의 컬래버레이션 등은 실제 수많은 갤러리에서 만날 수 있는 아이템들이다.

문제는 과연 그러한 것들이 어설픈 끼워맞추기가 아닌, 화학적으로 융합하는 '진정한 교집합'인지의 여부다. 50여 년간 다양한 미술 영역에서 도전을 게을리 하지 않았던 송번수(74)는 그런 점에서 독보적인 존재다.

국립현대미술관(관장 바르토메우 마리)은 오는 6월 18일까지 한국현대미술작가 시리즈 '송번수_50년의 무언극'전을 과천관 제1전시실과 중앙홀에서 개최한다.

2017년 국립현대미술관 첫 전시로 개최되는 이번 전시는 한국 현대미술의 정립과 발전을 위해 과천관에서 진행 중인 한국현대미술작가 시리즈의 네 번째 공예 전시로, 섬유공예 분야의 송번수를 조명한다.

'가시'와 '그림자' 이미지로 대표되는 송번수는 하나의 기법과 주제에 얽매이지 않고 끊임없는 도전과 모색을 통해 자신의 영역을 확장해온 작가다. 타피스트리, 판화, 종이부조, 환경조형물 등 다양한 장르에서 반세기 동안 펼쳐진 그의 작품세계는 전쟁과 재난 등 사회 부조리에 대한 고발부터 종교적 메시지까지 폭넓은 주제를 다루고 있다.

그의 타피스트리는 2001년 헝가리 개국 1000년 기념 타피스트리 전시에서 최고상을 수상해 한국 현대섬유예술의 국제적 위상을 높이는데 크게 기여했지만, 대중적인 조명을 제대로 받지 못해 아쉬움을 산 바 있다.

국립현대미술관 측은 "이번 전시를 통해 송번수의 면모를 조명하고 재발견 하고자 한다"며 "1990년대 초기 판화작품부터 최근작까지 송 작가 전 생애 의 작품 100여 점이 총망라돼 그의 진면목을 확인할 수 있을 것"이라고 설명했다.

송번수, '공습경보'(1974) [사진=국립현대미술관 제공]

1943년 충남 공주에서 태어난 송번수는 홍익대 미대 공예학과에서 스승 유강열에게 염직과 판화기법을 지도받았고, 1977년 파리 유학 중 자신의 대표적 소재인 가시와 타피스트리 기법을 만났다. 이후 한국에 돌아와 모교인 홍익대 교수와 산업미술대학원장을 역임했으며, 현재 같은 학교 미대 명예교수이자 섬유공예 발전을 위해 직접 설립한 마가미술관 관장으로 공예분야 후학들을 양성하고 있다.

'작가는 시대의 기록자이자 감시자, 비판자'라는 그의 확고한 작가관은 70년대 판화로 제작한 '공습경보'시리즈부터 2000년대 타피스트리 작품 '이라크에서 온 편지'시리즈, 2011년 동일본 대지진을 다룬 작품 '2011.3.11.'에 이르기까지 작품세계의 중요한 축을 이룬다. 특히 초기 판화작업들은 당시 한국에서는 매우 새로운 판화기법이었던 팝아트적인 형식을 차용한 '사진감광제판' 방식의 실크스크린 기법을 사용해 1970년대의 정치·사회적인 상황에 대한 메시지를 담았다는 점에서 한국현대판화사에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

또 그의 대표작인 경기도 광주 능평성당의 '미완의 면류관'(2002)은 국내에서 제단 벽에 설치된 타피스트리로는 유일무이한 작품으로, 섬유미술과 종교미술, 공예와 회화가 어우러진 최고의 접점이자 각 분야의 지평을 열어준 작품으로 평가 받는다.

강렬한 푸른색이 인상적인 '미완의 면류관' 등 100여 점의 작품들이 드라마처럼 펼쳐지는 전시장은 슬쩍 곁눈질하는 것만으로도 무척 흥미롭게 다가온다. 이번 전시는 예술세계가 삶의 기록, 더 나아가 제의적 영역으로까지 확장된다는 것이 어떤 의미를 지니는지 웅변하고 있다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)