4차 산업혁명 시대의 새로운 경제활동 지표로 국가 데이터 경제의 생산성을 데이터총생산(GDP, Gross Data Product)으로 정의하고, 이를 4차 산업혁명 시대의 경제 패러다임 전환에 대한 신경제활동 지표로 제안한다.

데이터총생산은 경제활동 데이터에 대한 양(Volume), 사용(Usage), 접근성(Accessibility), 복잡성(Complexity) 등 4가지 구성요소를 고려해 산출하고 있다. 데이터총생산 기반으로 살펴본 국가 데이터 경제 경쟁력은 미국, 영국, 중국, 스위스, 대한민국 순이다.

4차 산업혁명시대에는 데이터가 경제활동의 중요한 생산요소로 사용되는 경제 구조의 사회로 변화할 것이다. 산업기술과 ICT 기술융합으로 실현되는 4차 산업혁명의 핵심은 데이터 혁명이며, 곧 다가올 4차 산업혁명시대에는 디지털 데이터가 경제활동에 중요한 생산요소로 사용되는 경제구조로 변환된다. 데이터는 경제성장과 혁신의 동력으로 작용하여 새로운 유형의 경제 시스템으로 새로운 가치를 창출할 것이다.

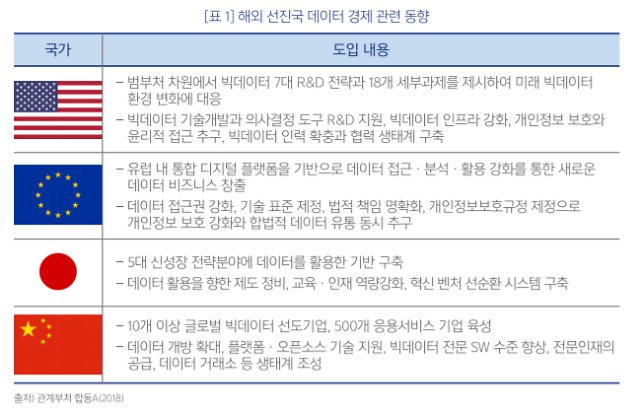

주요 국가 데이터경제 동향[사진=KISTI]

KISTI에서는 과학기술정보 지식자원에 대한 데이터 중심의 개방형 R&D환경 구축 추진으로 국가 데이터 경제 인프라 구축에 기여하고 있다. 기존의 정보서비스인 국가R&D정보와 과학기술학술정보를 통합하고, 데이터, 서비스, 인프라를 연계하여 R&D 활동을 지원하는 개방형, 지능형 통합서비스를 구축해 나갈 예정이다.

국가 과학기술 지식 공유 플랫폼 구축을 통해 연구데이터 기반의 데이터 경제 생태계 조성에 힘쓰고 있다. 양질의 데이터가 정보·지식·상품·서비스로 전환돼 더 나은 의사결정을 지원하고 경제적ㆍ사회적 편익이 발생하도록 할 계획이다.

최희윤 KISTI 원장은 “데이터 경제사회로의 패러다임 전환시대에는 빅데이터 분석을 통해 사회적 이슈를 해결함으로써 국가 경쟁력을 제고할 수 있다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)