코로나19 사태의 여파로 전 세계 집값이 급등한 가운데, 우리나라의 집값에는 위험 수준의 거품이 끼진 않았다는 분석이 나왔다.

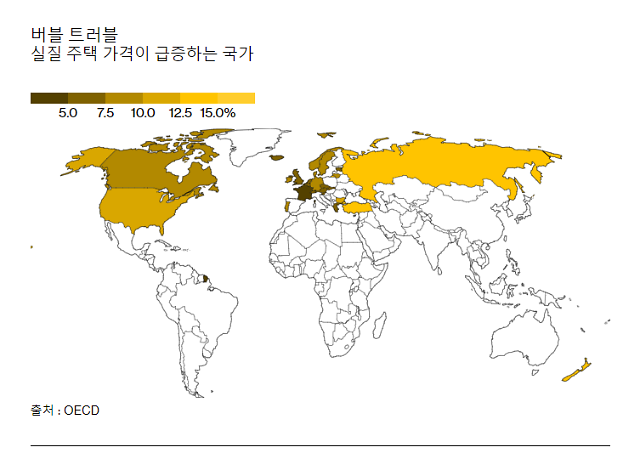

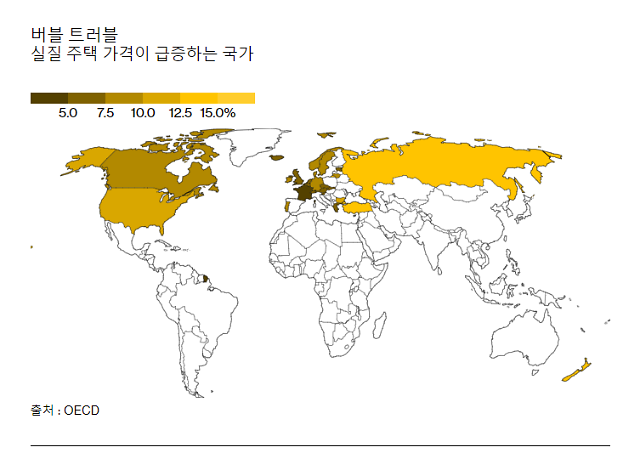

15일(현지시간) 블룸버그는 경제협력개발기구(OECD)와 국제결제은행(BIS)의 자료에 기반해 국가별 집값 거품 수준을 분석한 결과 전 세계 23개 주요 국가들의 집값이 급등하며 지난 2008년 국제 금융위기 이후 처음으로 위험한 수준이라고 경고했다.

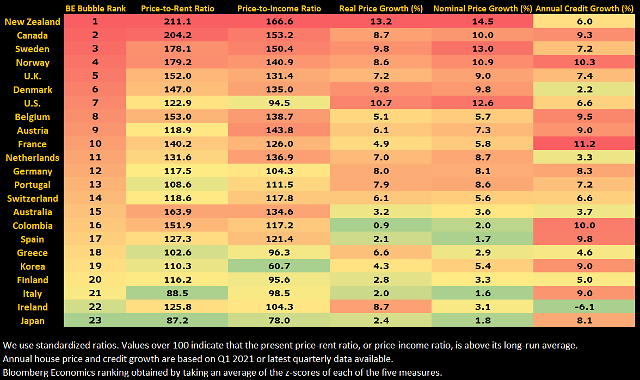

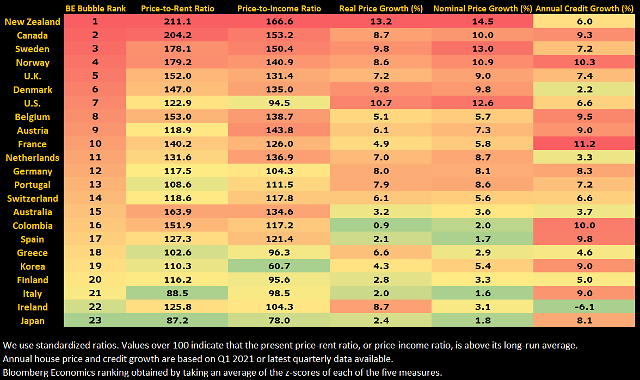

이날 블룸버그는 OECD가 산출하는 가구소득 대비 주택가격 비율(PIR·Price-to-Income-Ratio), 임대수익 대비 주택가격 비율(PRR·Price-to-Rent-Ratio)과 실질·명목 집값 상승률, 대출 증가율 등 5개 지표를 활용했으며, 각국의 집값 거품 수준은 위험 정도에 따라 붉은색, 주황색, 노란색, 초록색으로 평가했다.

다만, 블룸버그는 기사에서 해당 지표의 정확한 비교 기간과 전체 분석 대상 국가 수를 명시하진 않았다. PIR와 PRR는 각각 장기 평균치(long-run average)를 100으로 설정했으며, 연간 집값과 대출 증가율은 가장 최근 통계치인 2021년 1분기를 기반으로 작성했다.

평가 결과 '세계 집값 거품 순위(BE Bubble Rank)' 1위에는 뉴질랜드가 꼽혔다. 뉴질랜드의 PIR와 PRR는 각각 166.6과 211.1을 기록했다. 이는 각각 장기 평균치(100) 대비 1.666배와 2배 수준이다. 아울러 실질 집값 상승률은 13.2%, 물가 상승세를 배제한 명목 집값 상승률은 14.5%를 기록했다.

블룸버그는 이들 수치를 모두 가장 위험한 수준인 짙은 붉은색으로 표시했으며, 대출 증가율은 전년 대비 6%가 증가해 위험도를 평균 수준보다 조금 높은 정도로 평가했다.

뉴질랜드의 뒤를 이어서는 △캐나다(PIR 153.2, 실질 집값 증가율 8.7%) △스웨덴(150.4, 9.8%) △노르웨이(140.9, 8.6%) △영국(131.4, 7.2%) △덴마크(135, 9.8%) △미국(94.5, 10.7%) △벨기에(138.7, 5.1%) △오스트리아(143.8, 6.1%) △프랑스(126, 4.9%) 순이었다.

블룸버그는 이 중에서도 각각 1위와 2위인 뉴질랜드와 캐나다의 거품 위험도가 가장 높은 것으로 지적했으며 대출 증가율에서 위험을 보인 국가는 △오스트리아(11.2%) △노르웨이(10.3%) △호주(10%) △콜롬비아(9.8%) △벨기에(9.5%) △한국(9%) △이탈리아(9%) △오스트리아(9%) 등이었다.

연간 집값 증가율이 10%를 넘은 국가는 실질 증가율에선 △뉴질랜드(13.2%) △미국(10.7%) 등 2개국이었으며, 명목상으론 △뉴질랜드(14.5%) △스웨덴(13%) △미국(12.6%) △노르웨이(10.9%) △캐나다(10%) 등 4개국이었다.

△스웨덴(9.8%)과 △덴마크(9.8%)는 실질 증가율에서, △영국(9%) △덴마크(9.8%)는 명목 증가율에서 연간 10% 급등세에 거의 근접했다.

우리나라의 경우 이날 순위를 공개한 전체 23개국에서 19위를 차지했다.

우리나라의 PRR는 110.3을 기록해 장기 평균을 웃돌았으나, 국민들의 임금 수준과 집값을 비교한 PIR는 60.7을 기록해 장기 평균 수준을 크게 밑돌았을 뿐 아니라 전체 23개국 중 가장 낮은 수준을 기록했다. 이들 두 개의 지표는 모두 위험도에서 건강한 정도임을 의미하는 초록색 범주에 포함됐다.

우리나라의 실질 집값 상승률은 전년 대비 4.3%를 기록해 노란색 범주에, 명목 집값 상승률은 5.4%를 기록해 옅은 주황색 범주에 포함됐다. 이는 모두 위험도에서 보통 수준임을 의미한다.

다만, 우리나라의 5개 지표 중 연간 대출 증가율은 9% 증가를 기록해 유일하게 위험 수준인 붉은색 범주에 포함됐다.

이날 블룸버그는 코로나19 사태 이후 전 세계의 집값 급등세를 우려하는 목소리를 냈다.

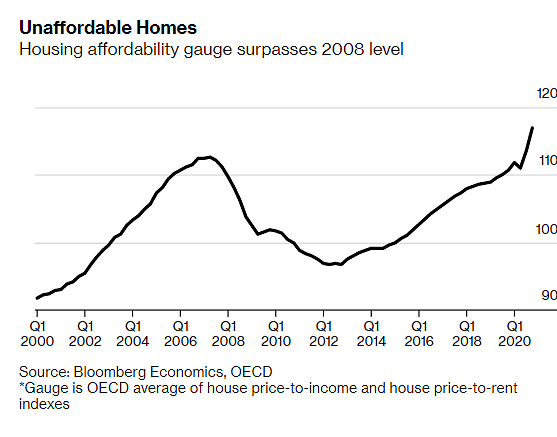

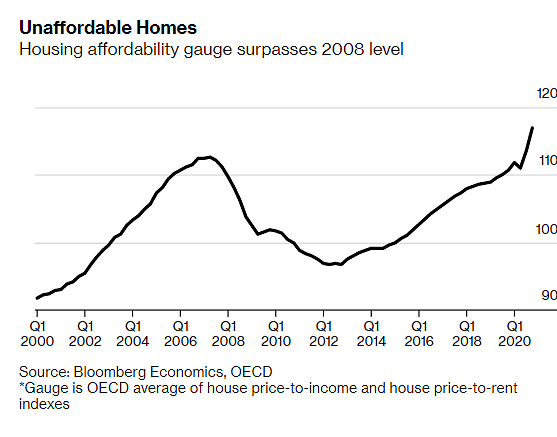

매체는 PIR와 PRR의 OECD 평균치를 계산한 '부담 가능한 집값 수준(Unaffordable Homes)'이 2012년 4분기 96.7 수준에 지난해 4분기 116.9까지 치솟았다면서, 이는 국제 금융위기 직전인 2007년 2분기의 112.6을 13년 만에 웃돌았다고 지적했다.

이에 대해 이번 지표 분석을 담당한 니라즈 샤 경제학자는 저금리와 각국의 경기부양책, 코로나19 사태로 인한 주택 공급 제한 등을 원인으로 꼽으며 "다양한 요인들이 혼합돼 전 세계 집값을 전례 없는 수준으로 끌어올렸다"고 평가했다.

다만, 이번 집값 거품이 붕괴하며 지난 2008년 당시와 같은 금융위기를 초래할 수 있을 가능성엔 회의감을 비쳤다.

샤 경제학자는 "각국의 (대출) 이자율이 여전히 낮을 뿐 아니라, 일반적으로 각국의 대출 기준이 과거보다 높아졌으며 거시 건전성 정책(Macro-prudential Policy, 국가 경제 전체의 금융 안정을 위해 시스템 리스크를 억제하는 정책) 역시 시행하고 있는 상황에서 위험 지표가 일부 상승하더라도 거품 붕괴를 초래할 연관성은 불분명하다"면서 "향후에는 집값 붕괴보다는 (집값 상승 추세의) 냉각기를 맞을 가능성이 높다"고 전망했다.

한편, 지난 8일 국제 부동산 정보업체 나이트 프랭크가 발표한 '2021년 1분기 국제 주택 가격 지수'에서도 우리나라는 전체 조사 대상 56개국 중 29위를 기록하기도 했다. 해당 조사에서 우리나라의 주택 가격은 지난 3월 기준으로 1년 전보다 5.8% 증가했으며, 국제 평균치는 7.3% 상승했다.

15일(현지시간) 블룸버그는 경제협력개발기구(OECD)와 국제결제은행(BIS)의 자료에 기반해 국가별 집값 거품 수준을 분석한 결과 전 세계 23개 주요 국가들의 집값이 급등하며 지난 2008년 국제 금융위기 이후 처음으로 위험한 수준이라고 경고했다.

집값 거품 위험 수준 국가. [자료=블룸버그 갈무리]

이날 블룸버그는 OECD가 산출하는 가구소득 대비 주택가격 비율(PIR·Price-to-Income-Ratio), 임대수익 대비 주택가격 비율(PRR·Price-to-Rent-Ratio)과 실질·명목 집값 상승률, 대출 증가율 등 5개 지표를 활용했으며, 각국의 집값 거품 수준은 위험 정도에 따라 붉은색, 주황색, 노란색, 초록색으로 평가했다.

다만, 블룸버그는 기사에서 해당 지표의 정확한 비교 기간과 전체 분석 대상 국가 수를 명시하진 않았다. PIR와 PRR는 각각 장기 평균치(long-run average)를 100으로 설정했으며, 연간 집값과 대출 증가율은 가장 최근 통계치인 2021년 1분기를 기반으로 작성했다.

블룸버그는 이들 수치를 모두 가장 위험한 수준인 짙은 붉은색으로 표시했으며, 대출 증가율은 전년 대비 6%가 증가해 위험도를 평균 수준보다 조금 높은 정도로 평가했다.

뉴질랜드의 뒤를 이어서는 △캐나다(PIR 153.2, 실질 집값 증가율 8.7%) △스웨덴(150.4, 9.8%) △노르웨이(140.9, 8.6%) △영국(131.4, 7.2%) △덴마크(135, 9.8%) △미국(94.5, 10.7%) △벨기에(138.7, 5.1%) △오스트리아(143.8, 6.1%) △프랑스(126, 4.9%) 순이었다.

15일(현지시간) 블룸버그가 공개한 집값 거품 순위 지표. [자료=블룸버그 갈무리]

블룸버그는 이 중에서도 각각 1위와 2위인 뉴질랜드와 캐나다의 거품 위험도가 가장 높은 것으로 지적했으며 대출 증가율에서 위험을 보인 국가는 △오스트리아(11.2%) △노르웨이(10.3%) △호주(10%) △콜롬비아(9.8%) △벨기에(9.5%) △한국(9%) △이탈리아(9%) △오스트리아(9%) 등이었다.

연간 집값 증가율이 10%를 넘은 국가는 실질 증가율에선 △뉴질랜드(13.2%) △미국(10.7%) 등 2개국이었으며, 명목상으론 △뉴질랜드(14.5%) △스웨덴(13%) △미국(12.6%) △노르웨이(10.9%) △캐나다(10%) 등 4개국이었다.

△스웨덴(9.8%)과 △덴마크(9.8%)는 실질 증가율에서, △영국(9%) △덴마크(9.8%)는 명목 증가율에서 연간 10% 급등세에 거의 근접했다.

우리나라의 경우 이날 순위를 공개한 전체 23개국에서 19위를 차지했다.

우리나라의 PRR는 110.3을 기록해 장기 평균을 웃돌았으나, 국민들의 임금 수준과 집값을 비교한 PIR는 60.7을 기록해 장기 평균 수준을 크게 밑돌았을 뿐 아니라 전체 23개국 중 가장 낮은 수준을 기록했다. 이들 두 개의 지표는 모두 위험도에서 건강한 정도임을 의미하는 초록색 범주에 포함됐다.

우리나라의 실질 집값 상승률은 전년 대비 4.3%를 기록해 노란색 범주에, 명목 집값 상승률은 5.4%를 기록해 옅은 주황색 범주에 포함됐다. 이는 모두 위험도에서 보통 수준임을 의미한다.

다만, 우리나라의 5개 지표 중 연간 대출 증가율은 9% 증가를 기록해 유일하게 위험 수준인 붉은색 범주에 포함됐다.

전 세계 '부담 가능한 집값 수준(Unaffordable Homes)' 추이. [자료=블룸버그 갈무리]

이날 블룸버그는 코로나19 사태 이후 전 세계의 집값 급등세를 우려하는 목소리를 냈다.

매체는 PIR와 PRR의 OECD 평균치를 계산한 '부담 가능한 집값 수준(Unaffordable Homes)'이 2012년 4분기 96.7 수준에 지난해 4분기 116.9까지 치솟았다면서, 이는 국제 금융위기 직전인 2007년 2분기의 112.6을 13년 만에 웃돌았다고 지적했다.

이에 대해 이번 지표 분석을 담당한 니라즈 샤 경제학자는 저금리와 각국의 경기부양책, 코로나19 사태로 인한 주택 공급 제한 등을 원인으로 꼽으며 "다양한 요인들이 혼합돼 전 세계 집값을 전례 없는 수준으로 끌어올렸다"고 평가했다.

다만, 이번 집값 거품이 붕괴하며 지난 2008년 당시와 같은 금융위기를 초래할 수 있을 가능성엔 회의감을 비쳤다.

샤 경제학자는 "각국의 (대출) 이자율이 여전히 낮을 뿐 아니라, 일반적으로 각국의 대출 기준이 과거보다 높아졌으며 거시 건전성 정책(Macro-prudential Policy, 국가 경제 전체의 금융 안정을 위해 시스템 리스크를 억제하는 정책) 역시 시행하고 있는 상황에서 위험 지표가 일부 상승하더라도 거품 붕괴를 초래할 연관성은 불분명하다"면서 "향후에는 집값 붕괴보다는 (집값 상승 추세의) 냉각기를 맞을 가능성이 높다"고 전망했다.

한편, 지난 8일 국제 부동산 정보업체 나이트 프랭크가 발표한 '2021년 1분기 국제 주택 가격 지수'에서도 우리나라는 전체 조사 대상 56개국 중 29위를 기록하기도 했다. 해당 조사에서 우리나라의 주택 가격은 지난 3월 기준으로 1년 전보다 5.8% 증가했으며, 국제 평균치는 7.3% 상승했다.

서울 잠실 일대 전경. [사진=최지현 기자]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)