4일 산업연구원이 발표한 '혁신도시 입지 유형별 성과와 향후 발전 방향' 보고서에 따르면 혁신도시의 입지 유형에 따라 정책의 성과가 다른 것으로 나타났다.

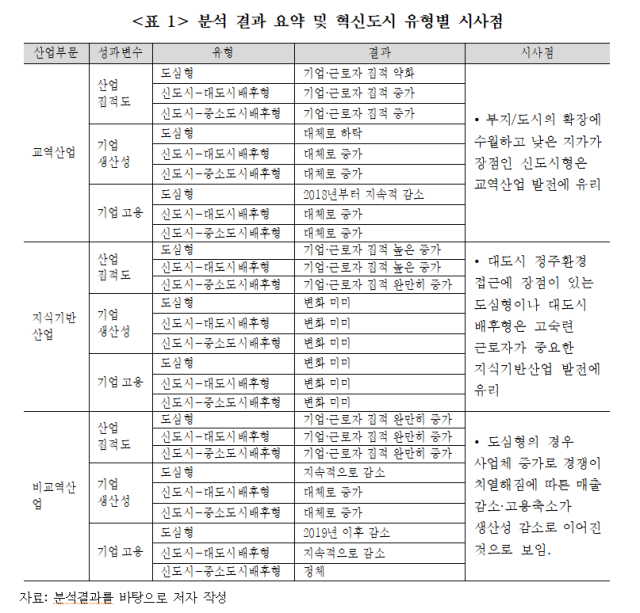

광역시 내에 위치한 도심형 혁신도시(대구·부산·울산)는 모도시(광역시)의 높은 정주환경이 장점으로 꼽힌다. 이주선택에 있어 정주환경의 영향은 대학교 졸업 미만 학력의 근로자에 비해 대학교 졸업 이상의 학력의 근로자에게 중요한 것으로 알려진다. 도심형 혁시도시는 고숙련 노동력의 확보가 수월해 지식기반산업의 집적이 발생하고 있으나 기업 단위 고용·생산성은 다소 정체하는 것으로 분석됐다.

인구 100만명 이상의 광주와 인구 75만명 이상의 전주·완주를 배후도시로 가지고 있는 대도시 배후형 혁신도시(광주전남, 전북)는 대도시 접근성과 공간 확장의 수월함, 도심형에 비해 상대적으로 낮은 지가가 장점으로 분석됐다.

끝으로 인구 규모가 상대적으로 적은 도시를 배후도시로 가지는 중소도시 배후형 혁신도시는 넓은 공간과 저렴한 지가가 장점이지만 낮은 정주환경 수준이 단점으로 분석됐다. 교역산업(제조업) 중심의 집적과 교역산업 기업 단위 고용·생산성 향상이 발생한 것으로 나타났다.

서성민·백승민 부연구위원은 "비수도권 대도시 중심의 집중적 투자는 효율적인 거점 형성 방안으로서 도시의 생산성이 향상되면서 주변 지역으로의 파급효과가 높다고 알려진다"며 "이러한 측면에서 대도시 배후형 혁신도시는 대도시 생활권(메가시티) 차원의 지역 거점 조성에 있어 혁신도시 인프라를 바탕으로 주요 허브로서 기능할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)