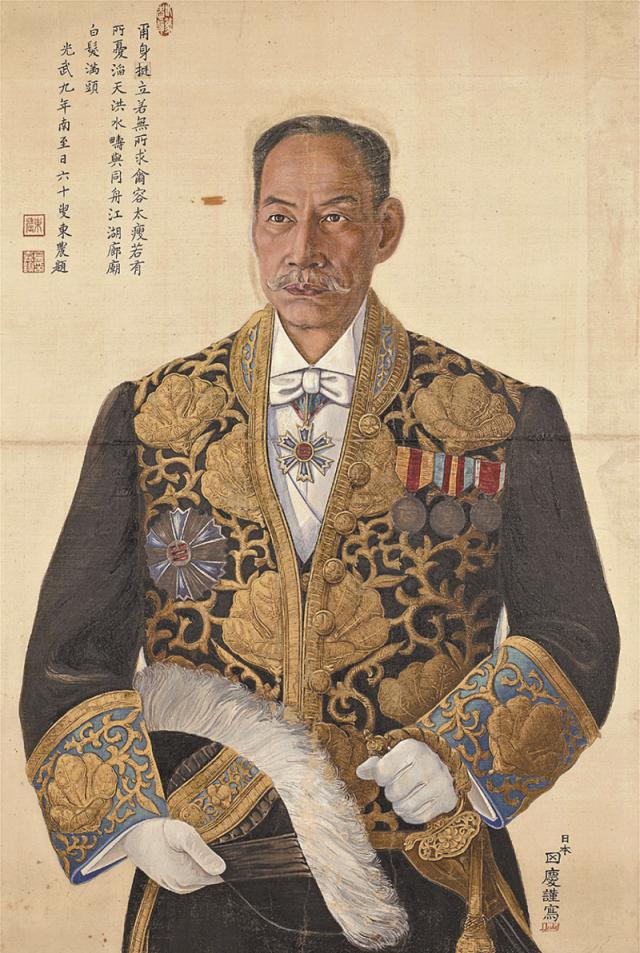

우뚝 선 너의 몸, 바라는 게 없는 듯하나,

바짝 마른 너의 몸, 걱정 담긴 듯하구나.

하늘에 닿는 홍수의 소용돌이에서, 누구와 배를 함께 탈까.

재야와 정부에서 백발만 머리에 가득하구나.

- 광무 9년(1905) 동지에 육십 늙은이 동농(김가진이 초상화에 스스로 지은 시)

일본이 대한제국의 외교권을 강제로 빼앗은 을사늑약이 체결된 1905년. 일본화가 덴카이(田慶)는 동농 김가진(1846~1922)의 모습을 유화로 그렸다. 이 초상화는 화려하기 그지없다. 활짝 핀 무궁화 4개가 금사로 수놓인 대례복을 입은 김가진은 흰색 가죽 장갑을 끼고, 장식 털을 두른 대례모를 들고 있다. 훈2등 팔괘장 등 여러 기념장도 패용했다. 그러나 앙다문 입, 어딘가를 뚫어지게 응시하는 눈, 치켜 올라간 눈썹에서는 출정을 앞둔 듯한 결의가 느껴진다.

이동국 경기도박물관 관장은 9일 경기도박물관에서 열린 전시 ‘김가진: 대한제국에서 대한민국으로’ 기자정담회에서 김가진의 초상화와 화상찬은 광복 80주년을 맞은 오늘날 많은 메시지를 던진다고 설명했다.

“조선에서 대한제국, 망국, 대한민국 임시정부로 되살아나는, 즉 민(民)이 주인이 되는 시대로 대전환하는 과정에서 대한제국은 완충지였어요. 미술사적으로도 서화에서 미술로 대전환하는 모습을 볼 수 있죠.”

19세기 말 20세기 초, 약육강식의 혼란이 거듭됐던 시대. 김가진은 개화선각자이자 혁신관료, 그리고 대한민국임시정부의 큰 어른이었다. 그가 남긴 수많은 글과 글씨에는 척사와 개화, 제국과 민국, 망국과 건국, 중국으로부터의 독립과 일본으로부터의 독립이라는 이중 과제를 풀기 위한 고뇌와 실천이 녹아있다. 이번 전시에서는 이러한 김가진의 시문과 글씨, 사진, 그림 등을 볼 수 있다.

그는 예술과 정치가 하나인 정예일치의 삶을 살았다. 중추원 의장, 법무대신 등 조선왕조의 정치, 행정, 군사, 경제에서 중대한 역할을 수행했던 그는 민주공화주의자로 일생의 마지막을 대한민국임시정부에 백의종군했다.

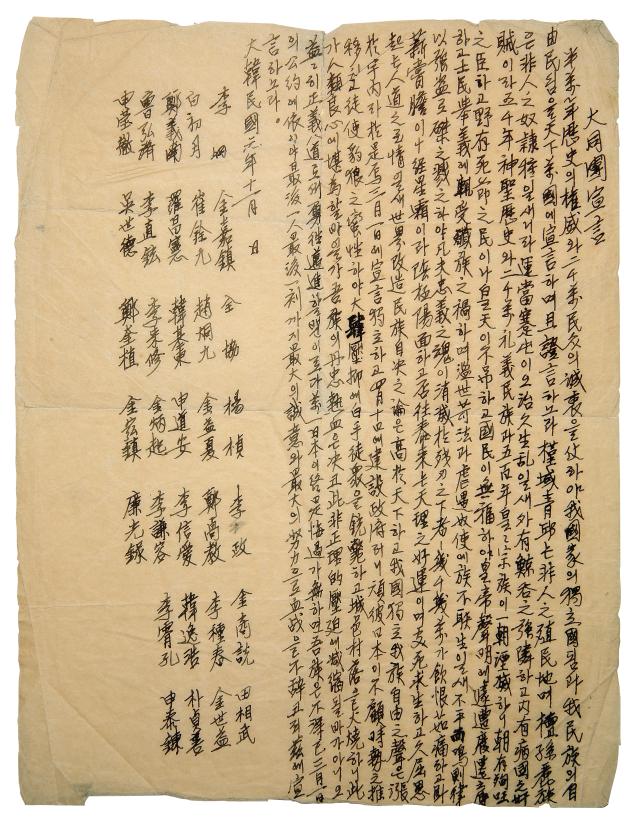

국권 강탈의 소용돌이 속에서 김가진은 절치부심했다. 그는 3·1운동 직후 조직된 비밀 독립운동 단체 ‘대동단’에서 총재를 맡았다. 대동단은 대한민국임시정부와 항일 무장조직을 지원하기 위한 자금을 모집하고, 대동신보 등의 선전물을 비밀리에 제작·배포해 민중의 독립의식을 고취하는 활동을 전개했다.

김가진이 일제 탄압을 피해 상해로 망명한 후인 1919년 11월 '제2차 독립 만세 운동' 때 '대동단선언'이 발표된다. 이 선언서는 김가진이 기초한 것으로, 일본의 폭압을 규탄하며 혈전을 불사하겠다고 선포한다. 선언서는 외친다. “단군과 고구려의 자손은 남의 노예의 종자가 아니다. (중략) 일본이 끝내 뉘우침이 없으면 우리 민족은 부득이 3월 1일의 공약에 의하여 최후 1인까지 최대의 성의와 최대의 노력으로 혈전을 불사코자 이에 선언하노라.”

김가진은 곧은 글씨로 굽은 세상에 맞섰다. 이 관장은 “글씨만 잘 쓴 게 아니다"라고 강조했다. "글씨 속에 정신이 그대로 드러나 있죠. 그의 글은 우리를 (망국의) 당시로 데리고 갈 뿐만 아니라 앞으로 우리가 어디로 가야 하는지를 생각하도록 해요. 노구를 이끌고 독립전쟁 현장에 투신한 그의 삶은 우리에게 아주 중요한 메시지를 던지죠.”

전시는 6월 29일까지 경기도박물관에서.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)