미국과 중국 간 관세전쟁이 비관세 장벽을 넘어 인공지능(AI), 양자컴퓨팅, 6G, 로봇 등 첨단산업 전반으로 확대되며 글로벌 첨단산업 기술의 양극화를 심화시키고 있다. 대통령 선거를 앞둔 우리나라에 균형 잡힌 첨단산업 외교 전략이 필요하다는 지적이 나온다.

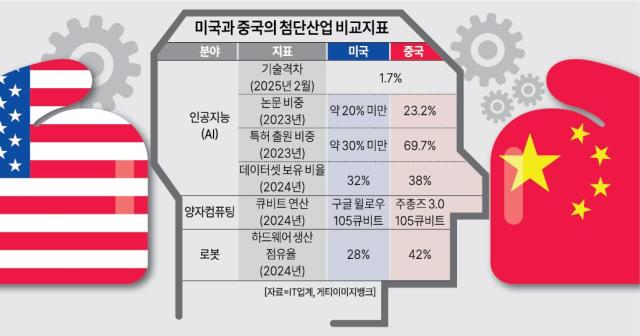

21일 스탠퍼드대학교 인간 중심 인공지능 연구소(HAI)의 ‘2025 AI 인덱스 보고서’에 따르면 2023년 9.26%였던 미국과 중국의 AI 기술격차는 올해 2월 기준 1.7%로 좁혀졌다.

중국은 양적 측면에서도 미국을 추월했다. 2023년 기준 중국의 AI 관련 논문 수는 약 24만2000건으로, 전 세계 AI 논문의 23.2%를 차지했다. 같은 해 전 세계 AI 특허 출원의 69.7%가 중국에서 나왔다. 전 세계 AI 논문 인용의 22.6%가 중국을 출처로 한다.

미국은 원천기술에서 여전히 우위를 점하지만, 데이터 수집과 활용에서는 개인정보보호 규제가 약한 중국이 앞선다는 분석이다. 2024년 기준 중국은 전 세계 AI 데이터셋의 38%를 보유하며 미국(32%)을 추월했다.

양자컴퓨팅에서도 중국의 약진이 두드러진다. 지난해 말 공개된 중국과학기술대학의 초전도 양자컴퓨터 ‘주총즈 3.0’은 105큐비트 연산능력을 탑재하면서, 구글의 ‘윌로’(105큐비트)에 근접했다. IBM 등 주요 기업이 기술 주도권을 가져가는 미국과 달리 중국은 정부 주도의 대규모 투자로 따라잡고 있다.

로봇 분야에서는 중국의 하드웨어 제조 강점이 부각된다. 지난 19일 베이징에서 열린 ‘휴머노이드 로봇 마라톤대회’에서 중국의 ‘톈궁 울트라’가 2시간 40분 42초로 1위를 차지했다. 총 6개 팀이 완주에 성공했다.

지난해 글로벌 로봇 시장에서 중국은 하드웨어 생산 점유율 42%를 기록하며 미국(28%)을 앞질렀다. 반면 소프트웨어 기반 자율주행과 AI 통합 기술에서는 미국의 테슬라와 보스턴 다이내믹스가 앞선다는 평가를 받는다.

6G 기술에서도 중국은 선도적 위치를 노린다. 화웨이는 지난해 서브 테라헤르츠 대역 실험에서 500Gbps 속도를 달성하며 6G 상용화에 한 발짝 다가섰다.

AI를 비롯한 차세대 기술 패권 경쟁이 심화하는 가운데 전문가들은 차기 정부와 미국의 원천기술과 중국의 데이터 및 첨단기술을 아우르는 외교전략을 수립해야 한다고 제언한다.

이재명 후보는 한국판 IRA와 지역단위 첨단산업특구 공약을 제시했으며, 김동연 후보는 반도체·AI 등 첨단산업 클러스터 육성을 강조해왔다. 한동훈, 이준석 등 주요 후보들도 대규모 AI투자 방안 등을 내놓았으나, 미·중 기술패권 경쟁에 대비한 구체적 공약은 아직 발표되지 않았다.

학계에서는 한국이 이미 첨단산업에서 미·중과 격차를 보이고 있는 만큼, 국가 차원의 첨단산업 전략이 해외 협업과 선택·집중을 중심으로 수립돼야 한다고 강조한다.

이성엽 고려대학교 기술경영전문대학원 교수(한국데이터법정책학회 회장)는 “지역 첨단산업 특구는 균형발전이나 정치적 측면에서는 의미가 있지만, 미·중 기술패권 전쟁에서 살아남기 위한 전략으로는 부족하다”며 “양국과의 기술 협력, 해외 인력 확보, 연구소 간 MOU 체결 등을 통해 한국만의 강점을 살리는 선택과 집중이 필요하다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)