29일 서울 삼정호텔에서 인공지능·소프트웨어인 신년회가 열렸다. 매년 열리는 행사지만, 올해는 분위기가 달랐다. 인공지능을 어떻게 활용하느냐, 다시 말해 AX(AI 전환)를 제대로 해내느냐에 한국 산업의 향방이 달려 있다는 인식이 자리 잡았기 때문이다.

요즘 세계에서 인공지능을 이야기하는 방식은 분명히 바뀌고 있다.

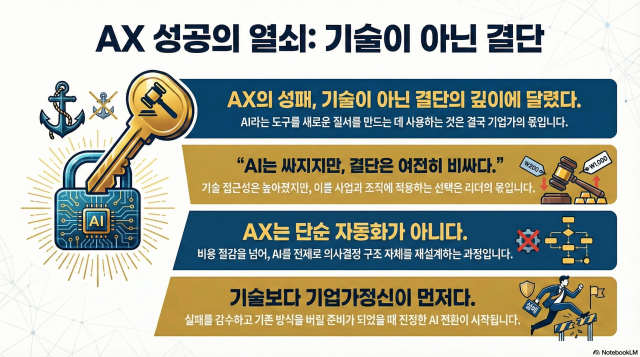

누가 더 좋은 모델을 가졌는가보다, 누가 더 과감하게 조직과 사업 구조를 바꾸고 있는지가 경쟁력이 되고 있다. 실리콘밸리에서 회자되는 말처럼 “AI는 점점 싸지지만, 결단은 여전히 비싸다.” 기술은 접근 가능해졌지만, 이를 사업과 조직에 적용하는 선택은 여전히 기업가의 몫이다.

AX는 단순한 자동화가 아니다.

기존 업무를 AI로 빠르게 처리하는 수준에 머문다면, 이는 비용 절감에 그친다. 진짜 AX는 AI를 전제로 의사결정이 이뤄지고, 책임의 경계가 다시 설정되는 과정이다. 이 단계로 넘어가려면 기술보다 먼저 기업가의 판단과 결단이 필요하다. 실패 가능성을 감수하고, 기존 방식을 버릴 준비가 돼 있어야 하기 때문이다.

산업 구조를 바꾸는 최종 결정권은 각 산업의 경영진과 정책 당국에 있다. 그러나 그 결정이 공허한 선언에 그치지 않도록 현실에서 작동하는 선택지로 번역하는 일은 기술 기업가들의 몫이다. 어떤 AI는 쓸 수 있고, 어떤 시도는 위험하며, 어디까지가 사업으로 성립하는지 보여주는 일이다.

AX는 연구실에서 태어나지 않는다.

현장의 데이터, 조직의 관성, 규제의 경계와 부딪히며 조금씩 형태를 갖춘다. 유럽의 한 제조기업 최고경영자는 AI 도입보다 “기존 의사결정 구조를 포기할 준비가 돼 있는지”를 먼저 물었다고 한다. 기술보다 기업가정신이 먼저였다는 이야기다.

사회적 합의 역시 같은 맥락에 있다.

AI의 필요성에 대한 공감은 커졌지만, 윤리·일자리·프라이버시를 둘러싼 우려는 여전하다. 그래서 지금은 설득이 끝난 단계라기보다, 어디까지 감당할 것인지 기업과 사회가 함께 조율하는 국면에 가깝다. 이 과정에서 기업가의 설명 책임과 선택의 무게는 더 커진다.

자율 기준과 규제의 관계도 기업가정신과 맞닿아 있다.

이솝 우화 ‘해와 바람’처럼, 산업이 스스로 기준을 세우지 못하면 외부의 강한 통제가 불어닥친다. 자율 기준은 규제를 피하기 위한 방패가 아니라, 산업이 책임질 수 있는 범위를 스스로 그어보는 기업가적 행위다.

AX는 한두 기업의 영웅담으로 완성되지 않는다.

옛 설화 속 나무 묶음처럼, 인프라·인재·대기업과 스타트업이 엮여 생태계를 이룰 때 힘을 낸다. 하지만 그 묶음을 처음 잡아당기는 역할은 언제나 기업가에게 돌아간다. 위험을 감수하고 첫 매듭을 짓는 사람이 없으면, 생태계는 만들어지지 않는다.

29일의 신년회는 그래서 기술 행사가 아니라 기업가정신을 점검하는 자리였다.

AI라는 도구를 손에 쥐고, 이를 기존 질서를 지키는 데 쓸 것인지, 새로운 질서를 만드는 데 쓸 것인지 묻는 자리였다.

AX의 성패는 기술의 높이가 아니라 결단의 깊이에서 갈린다.

그리고 그 결단은 여전히, 기업가의 몫이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)