이명박 대통령마저 설 연휴 기간에 일자리 창출 문제를 놓고 상당시간을 할애했다고 알려졌지만 올해는 지표 상으로도, 체감 상으로도 일자리 상황이 악화될 전망이다.

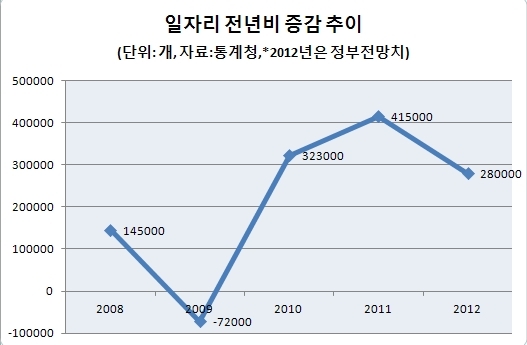

25일 통계청의 ‘2011년 연간 고용동향’에 따르면 지난해 국내 일자리 증가는 41만5000개로 2004년(41만8000개) 이후 7년 만에 최대치를 찍었다.

실업률은 3.4%까지 떨어져 완전 고용에 가깝다. 고용률도 59.1%를 기록, 글로벌 금융위기 이전인 2007년 59.8%였던 것을 감안하면 가시적인 성과를 이뤘다고 할 수 있다.

그럼에도 불구하고 체감률을 반영하지 못했다는 비판을 면치 못하는 이유는 늘어났다는 일자리 대부분이 50세 이상의 ‘생계형’일자리이기 때문이다.

여전히 고용의 아킬레스건인 청년실업이 개선되지 못하고 있는 점도 문제점으로 꼽힌다.

15~29세 사이의 청년 실업률은 2007년 7.2%, 2008년 7.2%에서 2009년 8.1%까지 치솟았고, 2010년 8.0%, 2011년에도 7.6%를 기록했다.

게다가 최근 한 민간연구원이 사실상 실업자(공식 실업률 통계에 잡히지 않는 구직단념자와 취업준비자)를 포함한 체감실업률은 11.3%, 청년 체감실업률은 21.8%라는 분석을 발표하면서 고용통계의 기준에 회의적인 평가도 나오고 있는 상황이다.

현대경제연구원은 지난 19일 사실상 실업자는 309만명, 이 중 청년은 108만명이라고 설명했다.

이에 따라 올해 일자리 지표는 흐릴 것이라는 게 전문가들의 견해다. 올해에도 취업문이 좁아 구직을 단념하는 사례가 크게 늘어날 것이란 설명이다. 정부가 공식적으로 내놓은 올해 취업자 수 증가도 28만명으로 지난해(40만명)보다 12만명 줄었다.

또한 전체 고용률도 급격히 늘어나는 고령층 인구를 감안하면 앞으로 60%를 넘기 힘들다는 게 중론이다.

국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)은 최근 보고서에서 우리 경제의 고용창출 능력과 관련, “제조업의 경우 중국의 부상 등으로 구조조정이 지속될 가능성이 있어 고용탄력성이 크게 회복되기는 어려울 것”이라고 전망했다.

임희정 현대경제연구원 연구위원도 “지난해 고용 호조는 서비스업, 임시 근로 등 상대적으로 가벼운 일자리의 양적 증가에 치중했는데 올해는 대내외 경제불안으로 이마저 여의치 않을 것”이라고 내다봤다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)