|

| 충절의 상징인 관우를 모시고 있는 석보채. 이 곳에는 감녕과 엄안의 초상화도 있다. |

석보채는 훗날 삼국지 영웅들의 조각상이 모셔지고 숱한 삼국지 고사와 연관이 되면서 한층 유명세를 얻게됐다. 석보채는 단 하나의 못도 사용하지 않은, 옛 모습을 가장 잘 유지하고 있는 목탑으로 하단 9층과 그 위에 증축된 3층으로 이루어져 있다. 안 어울리는 듯 조화로운 오묘한 매력이 사람들의 눈길을 사로잡는다.

사람 한 명이 겨우 지나갈 수 있는 좁을 계단을 따라 2층에 올라서자 감녕(甘寧), 엄안(嚴顔) 등의 초상화가 우리 취재진을 기다리고 있었다. 감녕과 엄안은 이곳 중현이 배출한 삼국지 이야기의 영웅으로서 중현 사람들은 충절의 상징인 관우와 더불어 감녕, 엄안을 매우 자랑스러워 한다.

내부에는 ‘장비의역엄안(張飛意譯嚴顔, 장비 지혜로 엄안을 얻다)’고사(古事)을 묘사한 조각상을 비롯 3가지 테마의 조각상이 전시되어 있다. 눈 앞에 펼쳐진 옛 이야기에 눈을 빼앗긴 채 탑을 오르다 보면 어느새 정상에 이른다.

정상에서 바라본 세상은 이루 말할 수 없는 전율의 세계다. 저 아래 요동치며 흐르는 양쯔강의 물보라가 마치 전쟁이 빗발치던 3국시대의 혼란과 어지러움을 상징하고 어디선가 두보(杜甫)의 시 ‘등고(登高)’를 읊조리는 소리가 들리는 것 같았다.

風急天高猿嘯哀, 渚淸沙白鳥飛回 (풍급천고원소애 저청사백조비회)

無邊落木蕭蕭下, 不盡長江滾滾來 (무변낙목소소하 불진장강곤곤래)

세찬 바람, 높은 하늘, 슬피 우는 원숭이, 말간 물가, 하얀 모래, 빙그르르 나는 새

가없는 수풀엔 낙엽이 우수수 떨어지고, 끝없는 장강엔 강물이 넘실넘실 흐른다

산 정상에 위치한 ‘천자전(天子殿)’은 전전(前殿)•정전(正殿)•후전(後殿)으로 이루어져 있는데 전전에는 충성과 무예의 상징인 관우상이 모셔져 있다. 전국 각지에 수많은 관우 조각상이 있지만 그 호방함과 용맹스러움에 있어 석보채 천자전의 관우상을 따라올 수 있는 것은 없다. 정전과 후전에는 옥황상제와 서왕모 조각상이 있어 주민들이 폭풍우나 홍수가 나지 않도록 기원하는 장소로 쓰인다.

|

| 석보채 정상에 위치한 전전에 안치된 관우상. 용맹스러운 모습이 사람들을 압도한다. |

'삼국지연의(三國演義)'에서 강조하는 충(忠)은 중국 국민들의 삶 속에 이미 뿌리 깊이 자리잡고 있다. 이 충(忠)문화가 시작된 곳이 바로 여기 ‘중(忠)현’이다. “목숨을 잃더라도 수치스럽게 항복하지 않겠다”던 엄안의 기개와 용맹, 중국인들의 마음속에 충절의 상징으로 자리잡은 관우가 중국인들에게 충절이 도대체 무엇인지, 충(忠)이야말로 영원 불변한 가치라는 사실을 깨닫게 해준 것이다.

|

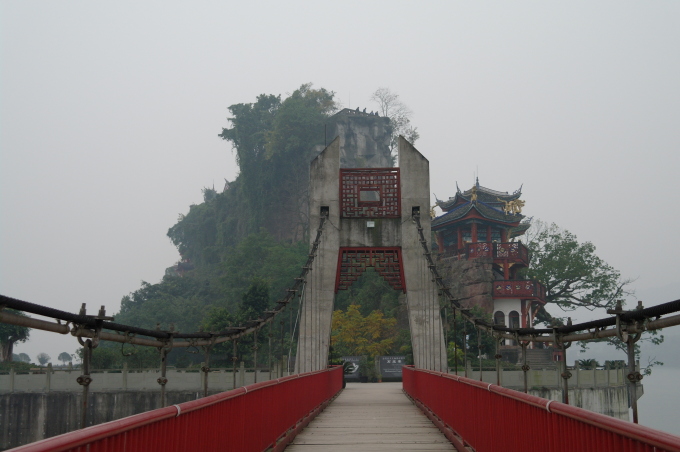

| 석보채로 이어지는 현수교. 오른편으로 석보채가 보인다 |

이에앞서 석보채로 들어오는 길목에는 현수교가 서있다. 178m 상공에 떠있는 다리 위에 서면 저절로 손에 땀방울이 맺힌다. 밑에는 창장 강물이 당장이라도 우리를 집어 삼킬 듯 세차게 흐르고 있다.

이곳에서는 또 6m가 넘는 벽돌식 건물과 마주하게 된다. 채문(寨門)의 앞면과 뒷면에는 각각 ‘오룡봉성(五龍奉聖: 다섯마리 용), 나타뇨해(哪吒闹海 – 나타: 불교의 수호신)’ 그림이 새겨져 있다. 그 조각이 어찌나 섬세하고 정교한지 눈 앞에 당장이라도 그 모습을 드러낼 것만 같다.

|

| 석보채의 정문. 화려한 외관이 눈을 사로잡는다. |

정상에 오르려면 산에 기대 지어진 다층누각을 따라 올라가야 한다. 이 누각은 청나라 가경(嘉慶)제 시절 지어진 것으로 그 높이가 50m에 이른다. 구불구불한 나선형 계단을 따라 한 층, 한 층 올라설 때마다 석벽에 새겨진 아름다운 조각과 그림, 시와 마주친다. 그뿐이랴. 창 밖으로 펼쳐지는 창장의 장관도 절대 빼놓을 수 없는 볼거리중 하나다. 원래 석보채에는 산 정상에 절만 덩그러니 있었다고 전해진다. 암석 사이에 구멍을 뚫어 연결한 쇠사슬을 붙들고 조심스럽게 한걸음씩 위험천만한 암벽에 발을 내디뎌야만 비로소 절에서 불공을 드릴 수 있었다.

또한 걷는 내내 바닥이 기울어진 느낌이 들어 안내원에게 물었더니 석보채는 산을 지지대로 삼아 지어진 건물이라며 건축물 중심에 대한 이러한 발상의 전환이 400년 동안 석보채가 굳건히 제자리를 지킬 수 있었던 비결이라고 했다. 이 외에도 탑 내부 곳곳에서 옛 장인의 고민과 물리학적 역량을 엿볼 수 있었다. 유리나 종이를 덧대지 않은 3면의 창으로 통풍을 원활하게 해주고 나머지 한 면에는 1m의 둥근 창을 만들어 창장의 위용과 멋을 좀 더 가까이 느낄 수 있도록 했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)