삼성과 현대가 맞붙는 한전부지 입찰이 오늘 오후 16시 예정된 가운데 낙찰가는 4조원을 훌쩍 넘어서는 6조원에 이를 것으로 예측되고 있다. 사진은 17일 오전 서울 강남구 삼성동 아셈타워에서 바라본 한전부지. [남궁진웅 timeid@]

아주경제 권경렬 기자 =서울 삼성동 한국전력 본사부지(7만9342㎡)에 대한 입찰이 17일 마감되면서 부지 낙찰가격에 부동산 업계의 관심이 집중되고 있다. 2007년 용산역세권개발 사업자 선정 당시 삼성물산 컨소시엄이 철도정비창 부지(44만2000㎡)에 대한 땅값으로 8조원을 써냈던 점을 감안하면 부지 낙찰가는 천문학적인 수준이 될 게 확실시 된다. 이에 따라 사업비 26조원으로 용산역세권개발 사업에 따라 붙었던 단군이래 최대사업이란 수식어를 한전부지 개발 사업이 이어받을 전망이다.

이날 재계에 따르면 이날 오후 4시 마감된 한전부지 입찰에 현대차그룹과 삼성그룹이 참여한 것으로 확인됐다.

그동안 한전 부지 인수에 적극적으로 나섰던 현대자동차그룹은 이날 먼저 현대차·기아차·현대모비스 3개사가 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여했다.

삼성도 마감직전 전자입찰 시스템 온비드(onbid.co.kr)를 통해 부지 가격을 써낸 것으로 전해졌다. 삼성은 그러나 자세한 공식 입장을 밝히지 않았다.

한전부지 입찰이 재계의 쌍두마차인 현대차와 삼성그룹간 경쟁구도가 되면서 양사가 써낸 입찰 가격이 초미의 관심사로 떠올랐다.

한전부지의 감정가는 3조3346억원이다. 2007년 철도정비창부지의 감정가는 3조8000억원이었고 코레일이 제시한 예정가격은 5조8000억원이었다. 사업자로 선정된 삼성물산 컨소시엄이 써낸 땅값은 8조원으로 감정가의 두배를 웃돈다.

철도정비창 부지 낙찰가격을 대입해 산술적으로만 계산하면 한전부지의 낙찰가격은 7조원에 달할 것으로 추정된다. 부동산 시장 상황을 감안할 때 실제 낙찰 가격은 이보다는 낮아질 게 확실시 되지만 변수는 이번 경쟁입찰이 현대차와 삼성 양자간의 자존심 대결 구도로 굳어졌다는 점이다. 2007년 용산역세권개발 사업자 선정 경쟁이 사실상 삼성과 LG그룹(프라임 컨소시엄)간의 자존심 대결이었다는 점도 땅값이 치솟은 원인 중 하나로 꼽힌다.

업계 전문가들은 10조원 안팎의 사업 규모를 감안할 때 땅값이 5조원 안팎이 될 것으로 추산하고 있다.

이럴 경우 용산역세권 개발 사업을 제외하면 땅값으로는 단일 개발 사업 사상 최대 규모가 된다. 용산역세권 개발 사업은 2013년 4월 부도가 나면서 좌초돼 사실상 단군이래 최대 규모의 사업 자리를 차지하게 됐다.

국내 최초 100층 이상 건물인 제2롯데월드의 경우 현재 감정가만 2조7472억원에 이르지만 롯데그룹이 지난 1987년 819억원에 매입했다.

당초 133층 높이로 추진됐던 상암DMC '라이트타워'의 경우 토지대금 3600억원을 포함해 총 3조6783억원 규모였지만 사업자와 서울시 간의 갈등으로 무산됐다.

민관공모형 PF 사업 중에도 한전 부지보다 큰 규모의 사업은 없다. 총 사업비 6조2000억원 규모의 청라국제업무단지 개발사업은 토지대금이 6000억원이었고, 판교알파돔시티 사업 역시 총 사업비 4조8000억원 중 땅값은 2조원대였다. 일산 킨텍스 역시 부지 대금은 1500억원 수준으로 1조원을 넘는 곳은 극히 드물다.

업계 관계자는 "그동안 초대형 개발사업들이 상당수 무산되거나 우여곡절을 겪은 이유는 대부분 사업 주체 간의 갈등과 토지대금 부담 문제였다"며 "하지만 한전 부지의 경우 삼성그룹이나 현대차그룹 모두 현금 보유고가 넉넉한데다 서울시가 적극 나서고 있는 만큼 토지 매입 이후에는 개발 진행이 원만하게 이뤄질 것"이라고 전망했다.

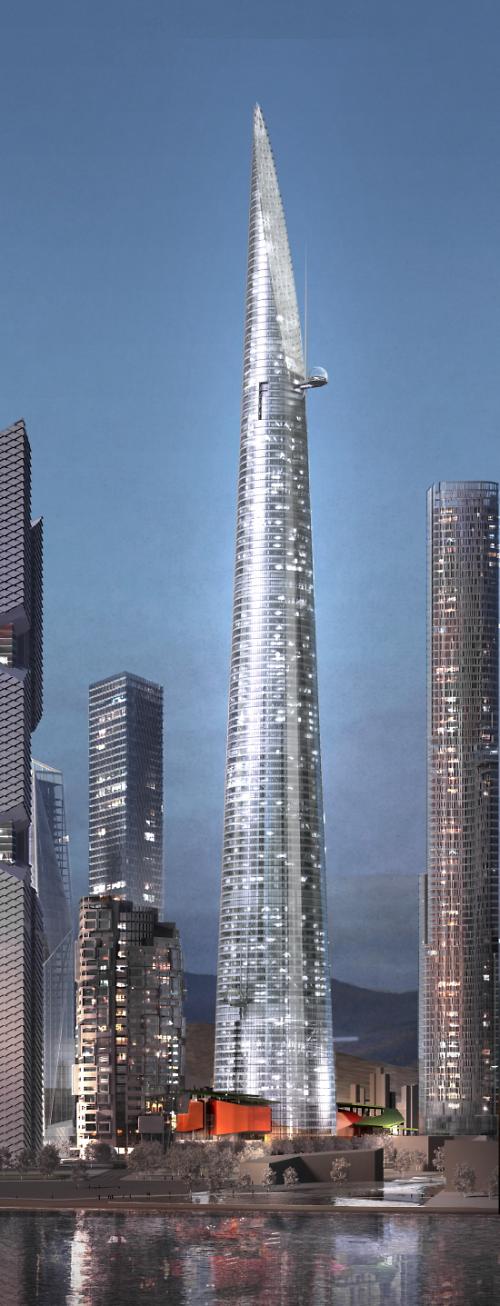

개발 사업이 좌초된 용산국제업무단지에 들어설 예정이었던 '트리플원' 빌딩 투시도.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)