1인 중증장애인 기업의 사각지대를 해소하기 위한 업무지원인 서비스가 내년 시행을 앞두고 있지만, 예산 결핍으로 지원에 어려움을 겪고 있다. 업무지원인 서비스는 현재 시범사업으로 진행 중이지만 근무시간에 제한이 있는 데다 전문성 부족으로 제도 개선이 필요하다는 목소리가 나온다.

10일 장애인기업종합지원센터(이하 장기종)가 밝힌 최근 3개년 장애인기업실태조사(2020년, 2022년, 2023년 기준)에 따르면 1인 중증 장애인기업은 2023년 기준 8802개 사로 최근 5년간 연평균 14.4% 증가 추세를 보이고 있다.

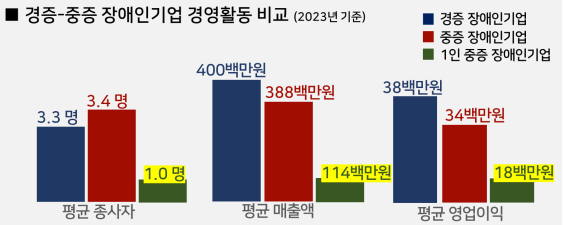

반면 매출액과 영업이익은 경증 장애인 기업과 비교했을때 절반에도 못 미치고 있다. 경증 장애인 기업의 평균 매출액과 영업이익은 각각 4억원과 3800만원인 반면, 1인 중증장애인 기업의 평균 매출액과 영업이익은 각각 1억1400만원, 1800만원에 불과하다.

중증장애기업인들은 행정업무, 고객응대, 출장 이동 등의 애로 사항을 겪고 있지만, 현행 정책서비스 대상도 중증장애인 근로자에게만 초점이 맞춰져 중증장애기업인에 대한 업무지원 인력을 보충하는 게 시급한 상황이라고 장기종 측은 설명했다.

업무지원인의 근무시간도 월 57시간으로 제한을 두고 있다. 이들의 업무는 전문성을 요구하는 작업보다는 현장 보조 혹은 잔업 처리에 비중이 높다. 업무지원인에 대한 역량을 강화하고 처우를 개선해야 한다는 목소리가 나오는 이유 중 하나다. 현재 시범사업으로 운영 중인 업무지원인에게는 최저시급 수준의 임금을 지급하고 있다.

서정우 가별우드아트텍 대표는 "업무지원인이 일을 도와주고 있지만, 일을 더 하고 싶어도 근무 시간에 제약이 있기 때문에 하루 3시간 이상 일을 맡기기는 어려운 실정"이라며 "대부분 아르바이트 개념으로 오는 분들이 많다"고 말했다.

중기부는 내년 1인 중증장애인기업 업무지원인 관련 예산으로 17억8000만원을 편성하고 115개사에 서비스를 제공한다는 방침을 전했지만 현장의 목소리는 달랐다. 경영활동에 어려움을 겪는 중증장애인을 지원하기 위해선 최소 60억 원 정도의 예산이 필요하다는 게 장기종 측의 주장이다. 장기종은 60억 원의 예산이 편성되면 1인 중증장애인 기업의 매출액은 74억 원, 고용창출효과는 107명으로 늘어날 것으로 추산한다.

이다인 장애인기업종합지원센터 부장은 "타 부처 장애인 인력지원 예산과 비교해 매우 열악한 수준"이라며 "중증장애인이 자립할 수 있는 생태계를 조성하기 위해 국회를 통해 예산 증액을 시도하고 있다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)