아주경제 박현주 기자='견고한 영혼의 조형' 이탈리아 사진작가 마리오 쟈코멜리(1925-2000)의 국내 첫 대규모 회고전이 열린다.

오는 24일부터 서울 방이동 한미사진미술관(관장 송영숙)개관 10주년 기념전으로 만나볼수 있다.

이번 전시에는 쟈코멜리의 사진작업 전반을 아우르는 대표작 220여점을 비롯해 생전의 출판물과 소장품을 선보인다. 전시는 쟈코멜리의 아들이자 쟈코멜리의 고향에서 아카이브를 지키고 있는 시모네 쟈코멜리와 밀라노 소재 사진전문기관인 포르마와의 공동 주관으로 열린다.

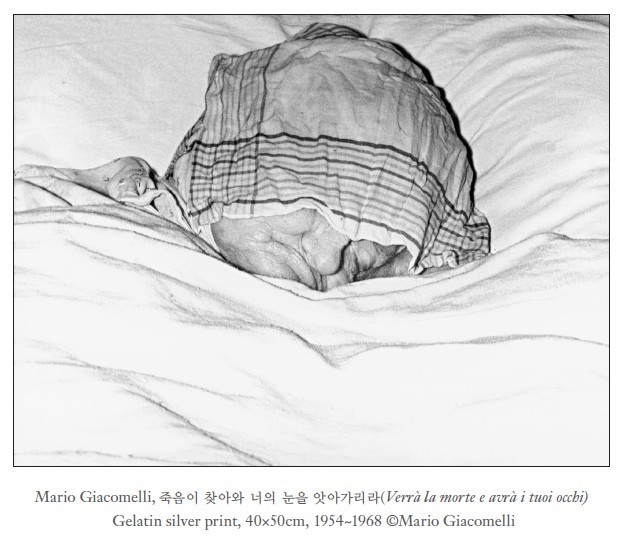

쟈코멜리는 1925년 이탈리아의 작은 마을 세니갈리아(Senigallia)에서 태어났다. 아홉 살에 갑작스럽게 아버지를 떠나보내면서 겪게 된 죽음과 이별의 상처는 평생토록 그의 작업에 커다란 영향을 미쳤다.

쟈코멜리의 어머니는 요양병원에서 세탁 일을 하면서 세 아이의 생계를 해결했다. 어머니는 장남인 쟈코멜리만큼은 교육을 시키고 싶어했지만, 철이 일찍 들었던 쟈코멜리는 초등학교를 졸업한 13살에 인쇄소의 식자공으로 취직을 했다. 그곳에서 그는 타이포그라피와 인쇄의 매력에 빠져들었다. 당시에 그는 이미 그림 그리기와 시 쓰기를 즐기는 소년이었다. 그는 훗날 생의 고통과 무게를 가르쳐 준 가난을 축복이라고 표현했다.

생을 거두기 전까지 그는 오랫동안 인쇄소를 운영했고 더불어 사진가로서의 활동도 멈추지 않았다. 갑작스러운 수술로 몸이 쇠약해진 어느 날 아들 시모네를 시켜 집에 둔 카메라를 가져오게 했다. 카메라의 노출과 셔터 속도를 손수 맞추더니 그 상태 그대로 아들에게 사진을 찍어줄 것을 당부했다. 아들 손을 빌리기는 했으나 스스로가 찍은 마지막 초상사진이었던 셈이다. 그 사진을 끝으로 그는 2000년 11월 25일 평생을 머물렀던 세니갈리아에서 생을 마감했다.

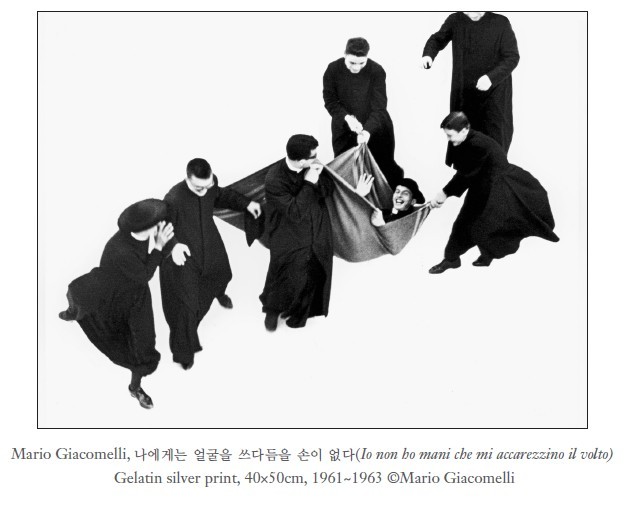

그는 늘 '시처럼 읽히는 사진을 찍고, 사진을 떠올리게 만드는 시'를 짓고자 했다. 춤추는 사제들을 다룬 그의 대표작 '나에게는 얼굴을 쓰다듬을 손이 없다'라는 작품제목은 시인이자 수필가이기도 했던 다비드 마리아 투롤도(1916∼1992) 신부의 시집에서 따왔다.

검은색 전통 의상을 입고 살아가는 이탈리아의 작은 마을 스카노의 사람들을 강렬한 흑백 대비로 보여준 1960년대 중반의 '스카노(Scanno)' 연작은 당시 뉴욕 현대미술관의 사진부장 존 사코우스키(1925~2007)가 모든 연작을 소장했을 만큼 많은 관심을 보인 일화로도 유명하다.

'이 기억을 이야기하고 싶다'라는 제목의 사진은 그가 세상을 떠나는 마지막 해까지 붙들고 있던 작품이다. 그는 마치 아버지 곁으로 돌아가려는 듯 아버지를 상징하는 가면을 옆에 두고서 모자를 들어 인사를 하고 있다. 실제로 그가 꿈에서 만났다는 그 이미지는 그가 우리에게 남긴 마지막 이별 인사가 되었다.

인위적인 조형성을 부여하고 주관적인 감성을 드러내지만 그의 사진은 모든 형식적 기법을 뛰어넘어 묵직한 몰입을 선사한다.

사진작가 강운구는 "쟈코멜리의 작품들이 담고 있는 슬프고 음울하고 무섭고 무거운 내용들은 그러나 그이의 감각과 감성이 이뤄낸 뛰어난 조형성, 추상성의 뒷받침으로 매우 탄탄하다. 그래서 그 슬픔과 공포도 다 아름답다"고 이번전시의 서문을 썼다. 전시는 내년 2월24일까지. 관람료 성인 6천원.학생(초,중,고) 5천원. (02)418-1315.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)