[사진 = 배석규 칼럼니스트]

자금성의 건설 시작과 정화함대의 대규모 출항으로 주변의 시선을 돌려놓은 영락제는 정통성을 더욱 확고히 할 수 있는 방법을 몽골에서 찾았다. 북으로 밀려갔지만 여전히 위협적인 세력으로 남아 있는 몽골을 완전히 제압해 복속시킴으로써 민심을 돌려놓자는 속셈이었다. 하지만 그 시도는 시작부터 엇나갔다.

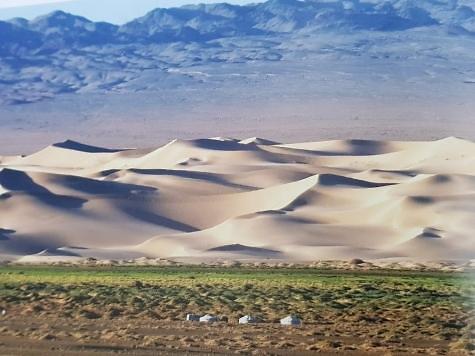

[사진 = 고비사막]

[사진 = 케룰렌강]

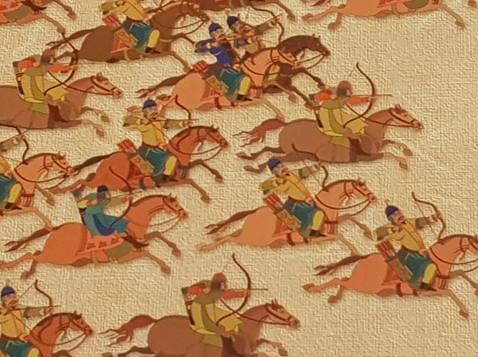

[사진 = 몽골의 기마병]

▶명군 오논강․ 다달솜까지 진격

[사진 = 다달솜(칭기스칸 탄생지)]

[사진 = 몽골의 군영]

즉 칭기스칸의 가문이 다시 일어서는 것은 명나라에게 가장 두려운 일이었기 때문에 상대적으로 멀리 있는 오이라트를 도와 동몽골을 견제하려 했던 것이다. 오이라트의 서몽골도 쿠빌라이 가문이나 동몽골의 세력에 대항하기 위해서는 명나라의 지원을 받는 것이 유리하다고 생각했다.

하지만 동몽골을 실질적으로 장악한 상황에서 오이라트는 구태여 명나라와 손을 잡을 필요가 없었다. 마흐무드는 곧바로 명나라와의 관계 단절을 선언했다. 영락제의 목표물은 당연히 오이라트로 바뀌었다.

▶방향 가늠 어려운 초원

끝이 보이지 않는 초원 한 가운데 서면 방향을 가늠하기가 쉽지 않다. 실제 몽골 동부의 넓은 평원의 한 가운데 놓였을 때 그 것을 더욱 실감할 수 있었다.

방향이나 목표물을 찾을 수 있는 지형지물 하나 없이 사방이 넓은 쟁반처럼 펼쳐져 있는 초원에서는 길을 찾기가 여간 어렵지 않다.

[사진 = 동몽골 대평원]

그래도 지금은 차가 다닌 길이 여기 저기 나있고 드문드문 전신주가 지나가고 있기 때문에 큰 낭패를 보는 일은 그리 많지 않다. 하지만 과거에 유목민이 아닌 외부의 사람이 초원을 가로질러 다니는 일은 모험에 가까운 일이었을 것이다.

▶고초 겪은 영락제 초원원정

[사진 = 초원의 길]

[사진 = 영락제의 몽골 원정]

그러나 이후 명나라군은 東西몽골군의 빈번한 기습 공격에 시달려야 했다. 몽골의 군대는 이미 주원장의 군대에게 밀려 쫓겨 가던 과거의 군대가 아니었다. 한 때 중국 생활의 편안함에 젖어 용맹성을 잃어버리고 나약해졌던 유목민들은 원래 자신들이 살던 초원으로 돌아와서는 잃었던 과거의 강인함을 거의 되찾았다. 특히 주력군인 오이라트는 삼림지대에서 살았던 용맹스런 종족이었다.

이들은 몽골 세계제국의 혜택을 전혀 받지 못한 채 과거 방식대로 살면서 고유의 전투력을 유지하고 있었다. 초원에서 치고 빠지는 이들의 신출귀몰한 전술에 명나라 군대가 고초를 겪은 것은 당연했다. 공격을 가한 뒤 달아나는 몽골군을 추적하던 명군은 이내 사정권 밖으로 벗어나 버리는 이들을 놓치고 ‘닭 쫓던 개’ 신세가 되기가 일쑤였다. 전투를 완전 마무리 짓지 못한 채 철수했던 영락제의 군대는 한동안 원정에 나서지 않았다.

▶오이라트 도와 마지막 원정

[사진 = 오이라트군 전투]

[사진 = 아다이 칸]

▶회군 길에 숨진 영락제

영락제는 오리라트가 관계를 단절하고 저항했던 것을 생각하면 괘씸했다. 하지만 영락제의 기본 정책은 쿠빌라이 가문을 몰락시키는 것이었다. 그래서 이제 성장을 시작한 신생세력을 도와 쿠빌라이, 나아가서 칭기스칸 가문이 다시 일어서지 못하게 만들기 위해 오이라트를 지원해줬다. 1424년 영락제의 몽골 친정은 그래서 감행된 것이다.

하지만 오이라트에게 힘을 보탠 영락제의 마지막 원정도 아다이칸 세력을 완전 제압하는 데는 성공을 거두지 못했다. 오히려 그 원정의 최대 피해자는 영락제 자신이 됐다. 원정을 마치고 북경으로 돌아가던 영락제는 도중에 숨을 거두고 말았기 때문이다. 64살의 노구를 끌고 초원 원정에 나선다는 것 자체가 무리였을 것이라는 점에서 그의 죽음의 원인은 지나친 모험의 결과가 거의 확실한 것 같다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)