'코리아 디스카운트' 일환으로 밸류업을 추진했던 금융당국이 난감해졌다. 역대급 자금을 들여 유동성을 공급하는 등 국내 시장 활성화를 기대했지만 정작 투자심리는 미국 시장으로 향했기 때문이다.

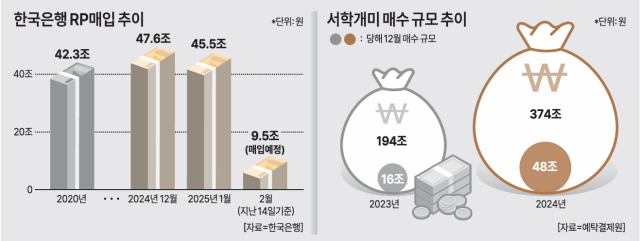

17일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 서학개미들이 미국 주식을 매수한 규모는 374조원으로 전년(194조원) 대비 2배 가까이 급증한 것으로 집계됐다.

특히 지난해 12월 미국 주식 결제 건수와 매수 금액(약 48조4551억원)은 연중 최고치를 기록했다. 그전까지만 해도 서학개미들의 월별 매수 금액은 19조~30조원대에서 유지됐다.

금융투자업계에서는 시중에 유동성이 유입되면서 개인투자자의 해외 주식 투자가 더 늘었다고 보고 있다. 원인 중 하나로는 한국은행의 환매조건부채권(RP) 매입 파생 효과가 꼽힌다.

지난해 12·3 비상계엄 사태 이후 한은은 금융시장 안정을 명목으로 12월 한 달 동안 47조6000억원 규모의 RP를 매입했다. 이는 코로나19가 한창이던 2020년 한 해 동안 매입 총액(42조3000억원)을 뛰어넘는 규모가 시중에 유통됐다.

물론 RP 매매는 시중은행 등 기관 대상이며, 개인의 유동성을 직접적인 타깃으로 하지 않는다. 단, 한은이 지난해 금융시장 안정화를 위해 일부러 3차례 정도 지급 준비금을 마련하고, RP를 매입했던 만큼 지난해와 올해 초 개인투자자 투자심리에도 영향을 미친 것으로 분석된다.

한 금투업계 관계자는 "RP 매입 자금은 은행, 증권사 등을 통해 개인의 신용으로까지 흘러갔다"며 "한은이 RP를 매입하면서 일부 자금이 개인의 신용거래로 이어졌기 때문"이라고 설명했다. 이어 그는 "코인 등 일부 위험자산은 물론 미국 주식시장으로 흘러들어갔다"고 덧붙였다.

실제 지난 한 해 증권사들이 해외 주식으로 벌어들인 관련 수익은 평균 20조원을 넘었다. 외화 증권 관련 주식 매수 규모는 2020년(13조원) 대비 7조원 증가하며 매년 우상향을 그리고 있다.

문제는 미국 주식이 고점에 다다랐다는 우려가 자본시장에서 지속적으로 제기되고 있기 때문이다. 미국 공포 탐욕 지수는 44점으로 이미 공포 구간에 도달해 있다. 이 같은 글로벌 경기 불확실성에 금값만 고공 행진하고 있다. 증권가에서는 연초부터 이미 미국 주식의 고밸류에이션 부담이 크다고 경고를 해왔다. 한 증권업계 관계자는 "미국 기술주의 밸류에이션 부담이 더욱 커지고 있다"며 "투자 관점에서는 가격 부담 때문에 미국 기술주들이 가장 취약한 자산이 될 수 있다"고 우려했다.

이와 동시에 금융당국은 국내 주식시장으로 유입되지 않아 고심 중이다. 유동성 공급 조치가 국내 증시에 대한 자금 유입이라는 유의미한 성과를 얻지 못했기 때문이다. 금감원 관계자는 "자본시장 선진화를 내세우며 시장 활성화에 당국과 유관 기관이 힘쓰고 있지만 자금이 계속 미국으로 흘러들어가 고민이 많다"며 "유관 기관이 언급하는 것처럼 가상자산 상장지수펀드(ETF) 허용 등도 검토해야 하지만 국내 주식시장으로 자금이 유입되지 않을까 염려되는 상황"이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)