계엄군이 유부녀를 윤간했다

김애선 씨(68, 가명)는 5·18 민주화운동 당시 22살이었다. 두 아들을 둔 엄마였다. 5월 광주 항쟁이 언제 어떻게 일어났는지 전혀 모른 채 목포에서 나주 친정집으로 가고 있었다. 해가 어둑어둑해질 무렵에 낯선 세 사람이 다가오는 걸 느꼈다. 그들은 곧바로 김 씨를 땅바닥에 눕혔다. 총 같은 것이 무언가에 부딪혀 ‘탁’하는 마찰음을 냈다. 애선 씨는 그때 ‘군인’이라는 걸 직감했다. 애선 씨는 “제발 살려 달라”며 “나중에 돈 벌어서 아이들을 데려와야 한다”고 애원했다. 하지만 3명의 군인은 그 절규를 듣고도 아무 말이 없었다. 그렇게 2명이 차례로 김 씨를 성폭행했다.

‘5·18 민주화운동 계엄군 등에 의한 성폭력 사건’ 보고서에 따르면, 애선 씨는 윤간을 당하고 여러 차례 극단적인 선택을 시도했다. 이전에 없던 대인기피증이 생겼다. 성폭력을 당했다는 사실로부터 벗어나기 위해 술을 입에 댔다. 1981년경부터는 알코올 중독 상태가 건강을 위협했다.

보경 씨는 지난달 24일 아주경제와 만나 “앞으로 우리나라에서 국가가 언니에게 저지른 폭력이 다시는 없기를 바란다”며 “성폭력을 저지른 국가의 책임을 묻기 위해 오늘도 싸우고 있다”고 말했다.

실제로 보경 씨는 5·18 때 언니가 당한 성폭력을 2018년 국가인권위원회에 제출했다. 지금 보경 씨가 원하는 건 단 한 가지다. 국가가 5·18 성폭력 '진실'을 정확히 규명하고 '책임'을 다하라는 것이다.

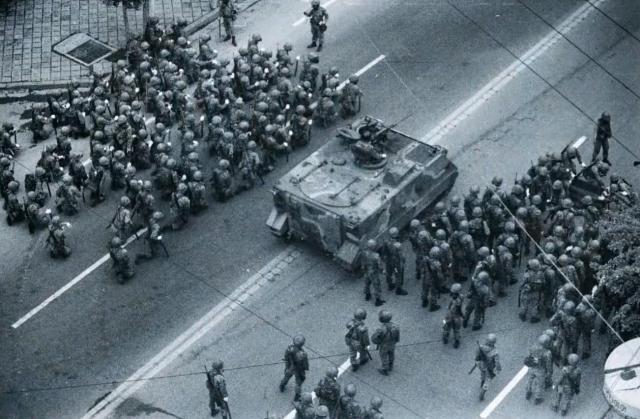

목포, 5월 22일, 제31사단 93연대 1대대

5·18 민주화운동 관련된 책과 문서, 공식 보고서 등을 보면 한 가지 공통점이 있다. 피해자는 확실한데, 가해자가 불분명하다는 점이다. 5·18 민주화운동 진상규명조사위원회(진상위) 개별 보고서 등에 담긴 애선 씨의 진술을 봐도 그렇다. 피해자는 완벽하지는 않더라도 자신이 성폭행한 순간과 공간을 기억하고 있었다.

진상위는 이러한 내용을 약 4년여의 조사로 애선 씨가 성폭력을 당한 장소와 시점, 가해자의 윤곽을 확인했다. 애선 씨는 당시 목포에 살았다. 조사과정에서 언급한 '시위대'와 '석현 검문소' 등을 당시 공식 문서와 대조하면 성폭행당한 시점은 5월 22일 이후로 추정된다. 애선 씨가 성폭행당한 장소는 목포 양을산 능선이 유력하다.

또 서울검찰청 5·18 관련 사건 수사결과(1995), 제31사단 80~82년 부대사(1982), 계엄사령부 작전조치사항(1980) 등을 총체적으로 검토한 결과, 당시 이 지역에서 작전을 수행한 부대는 제31사단 93연대 1대대로 특정됐다.

결국 진상위의 조사로 애선 씨는 40여 년 동안 몰랐던 가해자의 존재와 범행 장소와 시기 등을 알게 됐다. 이 내용은 아주경제가 지난 6개월 간 5·18에 투입된 당시 부대 작전일지와 관련 사료 등과 대조했을 때도 일치했다.

성폭행 후유증으로 45년째 신경정신과 치료 중

애선 씨는 45년 전, 31사단 군인들에게 성폭행을 당하고 지금까지 큰 정신적인 후유증을 겪고 있다. ‘가해자에게 살려달라’고 사정한 점이 주된 이유 중 하나다. 또 ‘더럽혀진 엄마’라는 자책감 때문에 이를 잊기 위해 알코올에 많이 의존했다. 애선 씨는 술이 없으면 쉽게 잠을 잘 수 없었다. 그렇게 계엄군은 5월 항쟁이 일어난 줄도 모르고 전혀 무관한 한 여성의 삶을 송두리째 망가뜨렸다.보경 씨는 지난달 24일 “언니는 그 일을 겪고 난 뒤, 대인기피가 심해졌다”며 “1981년엔 알코올 중독이 심했다. 45년간 정신적 피해로 스스로 자기 몸을 부쉈다. 5월이 다가올수록, 불안함을 느낀다. 막상 5월이 되면 불안함은 주체할 수 없을 정도로 심해진다. 언니는 45년간 신경정신과 병원인 나주국립병원 입퇴원을 반복했다. 현재 그 병원에 입원해 있다”고 밝혔다.

또 “문제는 앞으로도 남은 삶을 이렇게 살아야 하는 사실이 저를 무너지게 한다”며 “5·18 성폭력은 단순히 언니 한 사람만의 피해가 아니고 온 가족이 피해를 봤다"고 했다. 그러면서 “우리 어머니가 언니가 성폭행 후유증으로 괴로워하는 모습을 모두 지켜봤다. 결국 어머니는 눈물로 세월을 보내시다가 너무 일찍 돌아가셨다. 앞으로 법 개정할 때, 피해자와 그 가족의 삶도 꼭 들여다봐야 한다”고 강조했다.

보경 씨를 상담한 전문위원은 그를 ‘대리 외상 증후군(Vicarious Trauma)’이라고 진단했다. 이는 사건을 직접 겪지 않았음에도 비탄에 빠진 피해자를 가족이 지켜보며, 자신에게 벌어진 것과 같은 안타까움을 느끼는 심리적 외상을 의미한다. 결국 5·18 성폭력 피해자의 고통이 가족에게 이식된 것이다. 5·18 때 계엄군이 저지른 성범죄가 피해자 한 개인의 문제가 아닌 이유다.

5·18 성폭력은 '국가폭력'…"국가가 보상 서둘러야"

5·18 성폭력 피해자를 돕고 있는 하주희 변호사(법무법인 율립)는 23일 “5·18 당시 군과 경찰 등의 국가권력이 임무를 수행하는 과정에서 성폭력을 저질렀다”며 “따라서 국가가 피해자의 치유와 명예회복을 위한 책임 있는 명백한 주체다. 앞으로 국가는 더 많은 진상을 규명하고 생존 피해자에게 힘을 실어주는 정의롭고 치유하는 배상에 힘을 쏟아야 할 것이다”고 말했다. 아울러 “현행 5·18 보상법에는 성폭력 피해로 보상받을 수 있는 사람을 ‘관련자’로 분류하고 있다”며 “다만, 보상금 지급의 근거와 기준이 명확하지가 않다. 지난해 11월 추미애 의원이 발의한 개정안 핵심은 그 근거를 법률에 담고, 성폭력 피해자의 경우 별도의 지급 기준을 마련하자는 것이다. 시급한 보상과 배상은 생존한 피해자들의 회복과 치유에 매우 중요하다”고 했다.

국방부는 정보공개청구 답변으로 "5·18 민주화운동 진상규명조사 위원회 조사결과와 발표 내용, 권고사항을 존중한다"며 "2018년 11월 정경두 국방부 장관이 사과문으로 5·18 계엄군 등에 의한 성폭행과 추행, 성고문 등 여성인권침해 행위가 확인됐다. 무고한 여성분들께 말로 다할 수 없는 깊은 상처와 고통을 드린 점에 대해 정부와 군을 대표해 머리 숙여 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)