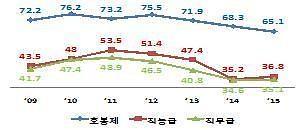

국내 전체 사업장 임금체계 변동 추이[자료=고용노동부]

아주경제 원승일 기자 =공공기관과 달리 국내 민간 기업의 임금체계 개편은 아직 걸음마 수준이다.

기업 10곳 중 7곳은 근속 연수가 많아지면 임금도 자동으로 상승하는 호봉제를 유지하는 것으로 나타났다.

근속·연공급인 호봉제가 여전히 대다수 민간기업에 지배적인 임금체계로 자리잡으며, 노동시장 유연화 등 노동개혁을 더디게 한다는 지적이 나오고 있다.

7일 고용노동부에 따르면 지난해 임금을 결정한 100인 이상 사업장 3691곳을 대상으로 임금체계를 조사한 결과, 응답 사업장 3650곳 중 직무·성과 중심으로 임금체계를 개편한 사업장은 454곳으로 12.4%에 불과했다.

반면 70%가 넘는 2566곳은 호봉제인 근속·연공급 임금체계를 유지하는 것으로 집계됐다. 국내 기업의 호봉제 비중은 2009년 72.2%를 기록한 이후, 지속적으로 70%대에서 내려갈 기미를 보이지 않고 있다.

우리나라 기업의 지배적 임금체계는 여전히 호봉제라는 얘기다.

미국, 독일, 일본 등 선진국의 직무급이나 능력급 등 성과 위주의 임금체계가 정착된 상황과 확연히 대비된다. 선진국들은 직무·숙련·성과 중심으로 임금체계가 진화하고 있는데, 한국의 임금체계는 ‘진화 없는 갈라파고스형’ 연공급에 얽매여 있는 셈이다.

초임 대비 30년 이상 근속자의 임금수준을 뜻하는 임금의 연공성도 갈수록 강화되고 있다.

실제 한국노동연구원의 분석 결과, 우리나라의 연공성은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높은 것으로 집계됐다.

한국의 연공성 지수는 2010년 3.43에서 2014년 3.72로 높아졌다. 유럽연합(EU) 15개국 평균(1.6)의 두 배고, 우리와 임금체계가 비슷했던 일본보다도 높은 수준이다.

연공성이 높아지는 주된 원인은 근속 연수에 따라 임금이 자동적으로 오르는 호봉급 탓이다. 특히 장기근속 혜택이 집중된 대기업과 공공·금융기관에서 연공성이 강화되면서 대기업과 중소기업 간 임금격차도 커지고 있는 실정이다.

반대로 직무급이나 직능급의 비중은 미약한 수준이다.

직무급은 업무의 특성·난이도 등에 따라, 직능급은 숙련도·경력 등에 따라 임금을 차등화하는 것을 말한다.

노동연구원에 따르면 지난해 민간 기업 중 직무급을 도입한 비중은 약 5%, 직능급은 2~3%에 불과한 것으로 추정된다.

특히 연공급제는 생산성에 비해 높은 임금을 받는 중장년들에게 갈수록 조기퇴직의 압박요인이 되고 있다는 게 연구원의 지적이다. 기업이 청년을 정규직으로 채용하는 것을 꺼리게 하며, 정규직보다 하도급이나 비정규직을 선호하게 하는 주요 요인으로 작용하고 있다.

노동연구원 관계자는 “글로벌 경쟁을 해야 하는 대기업에서 아직 호봉제에 집착하는 것은 국제 경쟁력을 떨어뜨릴 뿐 아니라, 노동시장 이중구조를 심화하고 고용구조를 악화시킨다”고 말했다.

이어 “우리나라가 선진국으로 한 단계 도약하기 위해서는 성과 중심의 임금체계 개편이 시급하다”며 "노동시장 유연화 등 노동개혁을 위해서라도 임금체계 개편은 선택의 문제가 아닌 반드시 이뤄내야 할 필수 과제”라고 강조했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)