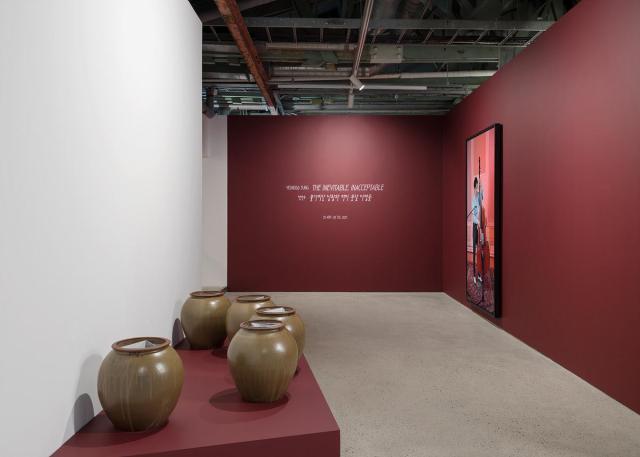

정연두의 개인전 <불가피한 상황과 피치 못할 사정들>은 달짝지근하다. '술 익는 마을마다 타는 저녁놀'이 떠오른다고 할까. 술도 향긋하게 익고, 길 위에 선 이의 삶도 무르익는다. 그 길이 불가피하고 피치 못할 외길이더라도, 콧노래를 흥얼거리며 ‘구름에 달 가듯’ 가자고 노래한다. 고려인 아이들 각각의 사연이 담긴 블루스와 함께 막걸리, 메주, 밀가루 등 발효의 이미지들이 오묘한 삶의 향을 뿜어낸다.

정연두는 지난달 25일 국제갤러리 부산점에서 열린 <불가피한 상황과 피치 못할 사정들>의 기자간담회에서 ‘발효’의 매력을 말했다.

“그냥 썩는 게 아니에요. 상큼한 향을 내기도 하고, 술이 되기도 하죠. 다시 다른 기쁨으로 살아간다는 것. 그 자체가 제겐 굉장히 매력적이에요. 블루스도 ‘나는 훌륭한 사람은 되진 않았지만, 사람은 됐다’는 식의 자조적이면서도 유머를 잃지 않죠. ‘그래도 살아갈 수 있어’라고 말하는 뉘앙스라고 할까요.”

발효에 관여하는 미생물 ‘효모’. 인간의 몸속에는 수많은 효모가 있다. 우리는 어머니의 산도를 통과하며 온몸에 효모를 둘러쓰고 세상 밖으로 나온다. 인간의 몸 곳곳에-두피, 발, 하물며 콧구멍과 귓구멍에도 효모는 ‘어쨌든’ 살아간다. 눈에 보이진 않지만 말이다. 책 <발효 음식의 과학>(크리스틴 바움가르투버 지음, 정혜윤 옮김, 문학동네)에 따르면 효모는 세상 어느 곳에나 존재한다. 깊은 해저 진흙, 난파선, 체르노빌의 버려진 원자로 벽, 빙하 녹은 물, 공기 중에도 말이다.

그리고 정연두는 이렇듯 초막강한 효모를 잔뜩 품은 우리 인간도 불가피하고 피치 못할 상황이더라도 ‘나름의 향기로 익어보자’고 위로를 건네는 듯하다.

음악이 흐르고 삶도 익는다

"쉬는 시간 10분. 안 되는 게 많은 화장품 공장. 물 마셔도 안 돼. 화장실도 안돼. 그리고 난 한국어도 안돼."

콘트라베이스, 보컬, 색소폰, 오르간, 드럼 각각의 연주자 다섯명은 막걸리 기포, 밀가루 반죽 등 발효의 리듬에 맞춰 음악을 연주한다. 보컬리스트는 저음의 목소리로 고려인 아이들의 이야기를 노래하고, 오랜 연습의 고통이 묻은 콘트라베이스 연주자의 손가락 튕김에 항아리는 오색찬란한 빛(아픈손가락)을 발한다. 막걸리 기포는 드러머의 박자로, 밀가루 반죽은 색소폰 연주자의 숨이 된다.

67bpm. 사람이 가장 편히 쉴 때의 호흡. 불가피하게 구소련 지역으로 강제 이주당했던 고려인 후손들의 사연이 이 느린 박자를 타고, 전시장을 나른하게 감싼다. 정연두는 이 연주 영상들을 한자리에 모으기 전까지는 합주가 완성될 수 있을지조차 몰랐다. 하나의 공간에 모여서 서로를 바라보며 합주하는 게 아닌, 보스턴, 서울 등 각지에서 연주가 따로 진행된 탓이다. 연주자들은 동일한 박자로, 간단한 코드만을 공유한 채, 각각의 사연을 각자의 스타일로 연주했다. 그럼에도 합주는 <피치 못할 블루스>로 완성됐다. 때때로 어긋나고 삐걱거리면서도, 결국은 어우러져 사람 사는 세상이 되고야 마는 모습과 닮았다.

정연두는 간담회 도중 '치유'를 말했다. 약대를 나온 그의 아버지는 약초를 캐 한약을 만드셨다. “아버지는 환자들을 치료할 때 차트 사이사이에 자그마한 기호를 굉장히 열심히 쓰셨어요. (그 기호들을 보고) 환자가 한 달 뒤에 오면, ‘아드님은 군대 잘 다녀왔나요?’ 등을 묻곤 했죠. 치유라는 것은 환자의 신뢰를 얻는 데서 시작하는, 수학 공식처럼 딱 들어맞는 효능을 넘어서는 어떤 지점이 있다고 생각해요. 음악과 발효는 그런 요소들을 발견하는 것 중 하나고요.”

그는 고려인 아이들의 사연을 치자, 강황, 자초 등 약초로 물들여진 천 위에 러시아어로 적었다. 아이들의 마음을 약초의 색으로 어루만지듯.

"참 뜻대로 안된다"

“누군가는 우유와 물에 꿀을 섞어 놓아두었더니 발효 작용이 일어나 술이 되는 일을 겪었다. 그 뒤로 긴 시간 동안 이런저런 시행착오를 거치면서 인류는 어느 정도 안정적으로 그런 음료를 만드는 방법을 터득했다.” <발효 음식의 과학> 32쪽.

다루기가 까다롭다는 점에서 발효종은 인생과 닮았다. 곰팡이 ‘아스페르길루스’의 어떤 종은 전통 메주를 완성하지만, 일부 종은 식품을 감염시켜 치명적인 물질을 만들어, 간 손상 등을 일으킨다. 그러나 미생물의 벽에 직면할 때마다 인간은 창의력, 운, 어쩌면 온 우주의 도움으로 이를 뛰어넘었고, 덕분에 인류는 빵, 치즈, 술, 김치, 된장 등 발효 식품으로 허기진 배를 채우고, 음식에 풍미를 더할 수 있게 됐다.

술맛도 우주의 도움이 필요하다. 정연두는 직접 술을 만든다고 한다. “어느 날 주변 분들이 (제가 만든 술이) 너무 맛있다고 칭찬을 잔뜩 하면, 자만해지는 거죠. 그러고서 여러 사람을 초대하면, 꼭 그럴 땐 술이 쉬고 맛이 없고 그래요. 어떨 때는 잘 되고, 어떨 때는 안 되고 하는 것들. 뜻대로 안 되는 부분들을 재미있게 말하고 싶었어요.”

<불가피한 상황과 피치 못할 사정들>에는 쌀과 누룩의 균이 만나 기포를 터뜨리는 영상, 콩과 바실러스 균이 만나 메주에 피어오른 하얀 거품(바실러스 초상), 빵의 주재료 밀가루들이 창조자의 손을 만나 흩날리며 생긴 은하와 성운(은하수), 사워도우가 되기 위해 부풀어 오르는 밀가루 반죽 등 서로 만나 익어가며, 새로운 장으로 나아가는 작품들을 볼 수 있다.

그런데 이들 작품이 전시장에 오기까지의 여정을 보면 이 역시 사람이 어찌할 수 없는, ‘참 뜻대로 안되는’ 일들이 많았다. 정연두가 빌린 귀한 막걸리 항아리는 전시를 위해 영상을 찍은 후 신줏단지 모시듯 했지만, 장정 넷이 들고 가다가 도착지 문지방에 걸려 떨어뜨려서 깨뜨리고 말았다.

청송 산골에 매달린 메주들의 모습에도 사연이 담겼다. “사촌 형이 요식업 쪽에 계셨는데 우여곡절 끝에 큰아버지가 마련해주신 청평 두메산골에 자리를 잡게 됐어요. 그 지역 아주머니들과 메주를 만드는 일을 시작한 지 20년 가까이 됐는데, 평소에는 연락도 안 하고 지내다가 '메주 만드는데 한번 오겠냐'고 해서, 가서 이틀 동안 열심히 메주 만들었죠. 사촌 형님이 저 하얀 거품을 똑 끊어서 주셨는데 제가 먹어본 크림 중 제일 부드럽더군요. 아주 고소했어요.”

고향의 호밀빵 맛을 그리워하던 독일인 부부는 효모 '사무엘'을 애지중지 키웠다. 작가는 때때로 ‘사무엘’에 밀가루 등을 주는 식으로 돌봐줬고, 어느 날 그 사무엘의 자식 ‘그리크’를 분양받았다. 그렇게 작가와 만난 그리크는 빵이 되고 우주가 되고, 연주자의 숨결이 됐다.

정연두는 말했다.

“막걸리 속, 메주 속 균. 사실 보이지 않는 것들이지만, 우리에게 썩지 않고 뭔가를 만들어주는 것처럼 우주 또한 제겐 상상할 수 없는 크기의 크기라고 할까요."

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)