글로벌 과학 인재 확보 경쟁이 격화되는 가운데 한국도 '브레인 투 코리아' 정책을 앞세워 해외 인재 유치에 나섰다. 미국과 중국 등 주요국이 자국 중심의 인재 확보 전략을 강화하면서 국내 이공계 인재 유출과 학령인구 감소에 대응하기 위한 선제적 조치가 필요하다는 판단에서다.

28일 과학계에 따르면 한국과학기술기획평가원(KISTEP)과 기초과학연구원(IBS)은 ‘브레인 투 코리아’ 정책에 발맞춰 해외 인재 유치를 위한 다양한 프로그램을 준비하고 있다.

현재 기초연구사업은 대부분 국적에 관계없이 참여할 수 있지만 신진 연구자 지원 프로그램은 국내에서 연구 커리어를 이어갈 수 있는지를 고려해 국적 요건을 두고 있다.

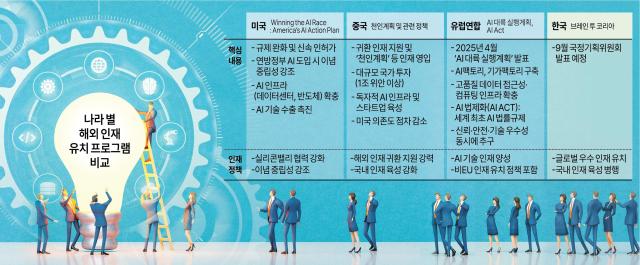

우리 정부의 이 같은 움직임은 미국, 중국 등 주요국의 움직임과 궤를 함께한다. 지난 23일 미국은 동맹국에 자국의 인공지능(AI) 기술 수출을 장려하고, 미국 AI를 글로벌 표준으로 삼겠다는 내용을 담은 ‘AI 행동 계획(AI Action Plan)’을 발표하며 AI 분야 글로벌 리더십 강화를 선언했다.

이 계획은 민간 주도의 AI 혁신과 인프라 확충, 동맹국과 기술 협력을 통해 미국의 경제 및 안보를 강화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 해외 유학생들에게는 AI 교육과 취업 기회를 확대하는 긍정적 요인으로 작용할 전망이다.

중국은 2010년대 후반부터 ‘천인계획’을 포함한 강력한 인재 유치 정책을 펼쳐왔으며, 2020년 이후에는 귀환 인재에게 정착금을 지급하고 ‘R 비자’를 도입해 해외 인재 지원을 강화해 왔다. 유럽연합(EU)도 2025년 5월 ‘스타트업·스케일업 전략’을 발표하며 유럽 내 비자 정책 개선과 연구 지원금 확대, 회원국별 맞춤형 인재 유치 프로그램을 통해 미국의 정책 변화에 대응하고 있다.

이처럼 주요국이 적극적으로 해외 인재 유치에 나서면서 국내 석·박사 인력도 해외 이주를 더욱 선호하는 추세로 바뀌고 있다.

한국과학기술한림원이 회원 200명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 약 62%의 석·박사들이 해외 국가에서 영입 제안을 받았고, 이 중 42%는 실제 제안에 응한 것으로 나타났다. 제안을 받지 않은 나머지 과학자들도 제안이 오면 긍정적으로 검토하겠다고 답했다.

반면 국내 이공계 석·박사 인력은 점차 감소하고 있다. 과학기술정책연구원에 따르면 2023년 기준 이공계 석·박사 학생 수는 약 11만2000명이었으나 2030년에는 9만8000명, 2050년에는 5만6000명 수준까지 줄어들 것으로 전망된다.

여기에 학령인구 감소도 가속화되고 있다. 통계청에 따르면 18~21세 학령인구는 2023년 197만명에서 2030년에는 188만명, 2040년에는 119만명까지 감소할 것으로 예상된다.

학계는 ‘브레인 투 코리아’ 전략이 미국과 중국 등 주요국의 인재 유치 정책에 대응해 일부 해외 우수 인재와 한국 출신 인재를 국내로 유입시키는 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김근수 연세대 물리학과 교수는 “과거에는 정책이 실적 중심으로 운영돼 자칫 행정적으로만 평가되는 부작용이 있었다”며 “해외 우수 인재를 파격적으로 유치한 이후에는 이들의 연구 성과와 활동을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템 마련이 중요하다”고 강조했다.

그는 또 “해외 인재 유치에만 초점을 맞추면 젊은 세대가 ‘국내보다 해외에서 먼저 인정받아야 한다’는 잘못된 메시지를 받을 수 있다”며 “중국의 ‘천인계획’처럼 해외에서 활약하는 자국 과학자를 불러오는 동시에 국내 연구 환경 개선에도 적극 나서는 균형 잡힌 전략이 필요하다”고 덧붙였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)