초기 개헌은 대부분 권력자의 이해관계와 직결돼 진행됐다. 1952년 1차 개헌은 대통령을 간선제로 뽑던 것을 직선제로 수정한 것이 골자다. 이는 이승만 전 대통령이 재선 가능성을 높이기 위해 추진된 것으로 평가된다.

이어 1954년 2차 개헌 또한 ‘사사오입 개헌’이라 불리며, 초대 대통령 중임 제한을 철폐하는 등 이 전 대통령의 장기집권을 위한 개헌이었다.

1960년 4·19혁명으로 이승만 정권이 무너진 뒤에는 대통령제에서 의원내각제로 변경됐다. 같은 해 4차 개헌은 부정선거 주모자 처벌 근거 등이 마련됐으나, 곧 박정희 전 대통령에 의해 5·16 쿠데타가 발생하면서 민주주의는 후퇴했다.

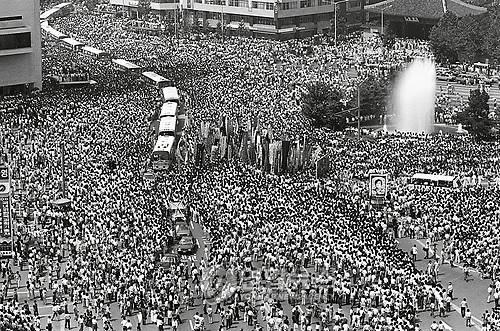

1980년 전두환 신군부가 만든 8차 개헌도 직선제 대신 간접선거를 유지해 민주주의가 외면됐다. 전환점은 1987년 6월 민주화 항쟁이었다. 국민적 압력 속에 9차 개헌이 이뤄지며 대통령 직선제와 기본권 확대가 담겼다. 당시 국민투표 찬성률은 93.1%에 달했다.

당시 ‘직선제’ 쟁취가 최우선 됨에 따라 군부정권이 만들었던 ‘제왕적 대통령제’의 폐해는 개선되지 못했다. 정치권에서도 해당 문제를 인식하고 있으나 개헌 논의는 번번이 좌초됐다. 이해득실에 따라 태도를 바꿨기 때문이다.

따라서 저출산·고령화, 불균형 성장 등 새로운 환경에 직면했음에도 우리 헌정 질서는 여전히 1987년에 머무르고 있다. 국민주권 정부를 표방한 이재명 정부가 정치권의 최대 난제인 개헌을 현실화할 수 있을지 관심이 쏠린다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)