글로벌 경기둔화라는 악재가 놓여 있는 상황에서 레이와 시대가 일본 경제에 전환점이 될 수 있을지에도 관심이 모아진다. 30년간 이어진 헤이세이(平成·1989년 1월 8일~2019년 4월 30일) 시대에는 역대 최고 수준의 황소장과 버블경제가 교차하면서 일본 경제가 디플레이션 수렁에 빠졌다. 문제는 일본 경제를 반영하는 최근 지표들 역시 비관적이라는 점이다.

◆기업 체감경기 급랭··· "글로벌 불확실성 악재"

일본 중앙은행인 일본은행(BoJ)이 지난 1일 발표한 3월 기업단기경제관측(단칸)의 경기동향지수(DI)가 이전 분기에 비해 7포인트 하락한 12로 급락했다. 2014년 3월 이후 최저치다. 단칸지수는 일본 기업들의 경기체감지수다. 통상 분기마다 한 번씩 집계한다. 체감경기가 '좋다'고 응답한 기업의 비율에서 '나쁘다'고 응답한 기업의 비율을 빼는 방식으로 진행한다.

[사진=AP·연합뉴스]

금융정보업체인 IHS마킷은 이미 일본의 1분기 실질 성장률이 일시적으로 마이너스가 될 것으로 내다봤다. 다구치 하루미 IHS마킷 수석 이코노미스트는 "자동차 등 운송장비 출하량이 늘면서 지난 2월 기준 일본의 산업생산지수(IIP)는 전월 대비 1.4% 상승한 것으로 나타났다"며 "다만 3월 단칸지수가 IHS마킷의 예상치를 밑돌았고 글로벌 불확실성이 지속되면서 제조업 부문의 수요가 지속적으로 억제되면 비제조업 분야 사업에 큰 부담이 될 수 있다"고 지적했다.

◆'네 번째 화살' 관광산업 각광··· 소비세 딜레마도

아베 신조 일본 총리의 경제정책인 '아베노믹스'의 핵심은 △재정지출 확대 △양적완화 △성장전략 등 이른바 '세 개의 화살'이다. 최근에는 여기에 '관광산업'을 더했다. 관광을 경제 성장전략의 하나로 활용한다는 것이다. 일본 정부는 도쿄에서 올림픽이 열리는 2020년까지 방일 외국인 규모를 연간 4000만명까지 늘리고, 2030년까지는 6000만명까지 확대하겠다는 계획을 세웠다.

2020년 도쿄올림픽·패럴림픽은 투자 호재 중 하나다. 올림픽 관련 인프라 건설이 한창이기 때문이다. 문제는 오는 10월께 예정돼 있는 소비세 증세다. 일본 정부는 소비세를 현행 8%에서 10%로 인상한다는 계획이다. 그러나 소비세율을 기존 5%에서 8%로 인상한 2014년에도 소비가 급격하게 얼어붙으면서 역효과를 불러일으켰다. 이번 증세가 이미 취약한 민간소비를 해치면 올림픽 호재를 탄 건설 붐이 흐지부지될 수 있다는 우려가 크다.

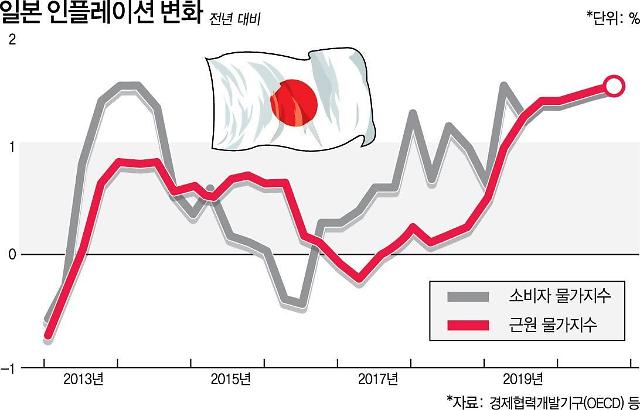

[그래픽=임이슬 기자 90606a@]

현행 통화정책도 문제다. 지난해 12월 기준 핵심 소비자물가 상승률은 7개월 만에 최저치인 0.7%를 기록했다. 경기부양으로 인한 성장 둔화로 목표치(2%) 달성이 요원하다는 지적이 나오는 이유다. 시장에서는 2021년에도 일본은행(BOJ)이 목표치를 달성하기 어려울 것이라는 관측이 나온다. 아베 총리는 인플레이션 목표를 달성하지 못해도 고용을 창출하겠다는 입장이지만, 질 높은 일자리와 양성평등에 대한 과감한 개혁은 부족하다는 지적이 나온다.

세계 경제 기류도 주목해야 할 부분이다. 투자회사인 위즈덤트리재팬의 제스퍼 콜 최고경영자(CEO)는 '재팬타임스'에 기고한 글에서 "지난 6년간 일본 기업이 이익을 낸 것은 미국의 금리인상 등으로 엔화 가치가 30% 하락한 결과"라며 "미국 도널드 트럼프 행정부가 연방준비제도(연준·Fed)에 금리인하 압력을 가할수록 엔화 가치가 오를 수 있는 만큼 대책이 필요하다"고 말했다.

일본 경제는 전후 재건을 통한 전성기와 거품 붕괴로 인한 불황기를 지낸 쇼와(昭和·1926년 12월 25일~1989년 1월 7일), 헤이세이 시대를 뒤로하고 새로운 시대를 앞두고 있다. 일본 고전에서 인용했다는 '레이와'는 '평화' 또는 '조화'의 메시지를 담고 있다. 레이와 시대에 일본 경제가 얼마나 평탄한 모습을 보일지 주목된다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)