금융위기 이후 생산성이 낮은 서비스업종에서 생산성이 높은 업종으로의 이직이 어려워졌다는 분석 결과가 나왔다.

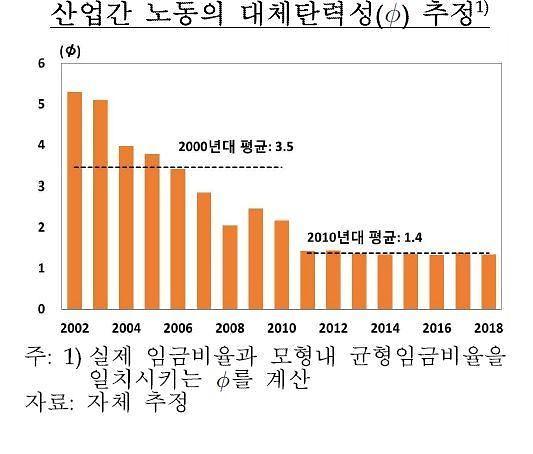

30일 한국은행 조사통계월보 12월호에 실린 '산업간 노동이동 경직성의 거시경제적 영향' 보고서에 따르면 2011∼2018년 기타 서비스업(금융·보험·IT 제외 모든 서비스업)에서 제조업·금융·IT서비스업으로의 산업간 노동 대체 탄력성이 이전 시기(2002∼2010년)의 40% 수준으로 줄었다.

이는 유통회사에서 제조업·금융·보험·IT서비스업으로 이직이 힘들어졌다는 것으로, 산업간 노동 경직도가 올랐다는 것을 의미한다.

보고서는 "생산성이 높은 업종에서 기술혁신이 빠르게 일어나면서 이 업종으로 이직하는 데 더 많은 시간과 노력이 필요해졌고, 대졸자가 늘어 구직경쟁이 치열해진 점도 영향을 미친 것으로 보인다"며 "맞벌이 가구가 증가해 한 배우자가 다른 지역으로 이동하기 어려워진 점도 배경이 될 수 있다"고 분석했다.

아울러 생산성이 높은 업종에서 노동 수요가 둔화한 점도 배경으로 꼽았다. 지난해 금융·보험업 채용자 수가 2010년과 비교해 47.6% 감소했고, 같은 기간 IT서비스업은 14.1%, 제조업은 7.7% 줄었다.

산업간 노동이동이 어려워지며 성장세도 낮아진 것으로 보고서는 평가했다. 2011∼2018년 국내총생산(GDP)이 2002∼2010년보다 34.9% 증가했는데, 노동시장 경직성이 높아지지 않았다면 증가율이 37.8%로 2.9%포인트 오를 수 있었다고 봤다.

보고서는 "금융위기 이후 산업간 노동의 대체성이 과거의 40% 수준으로 낮아졌다"며 "구인·구직자 간 미스매치를 완화하는 등 정책적인 지원이 필요하다"고 밝혔다.

[자료=한국은행 제공]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)