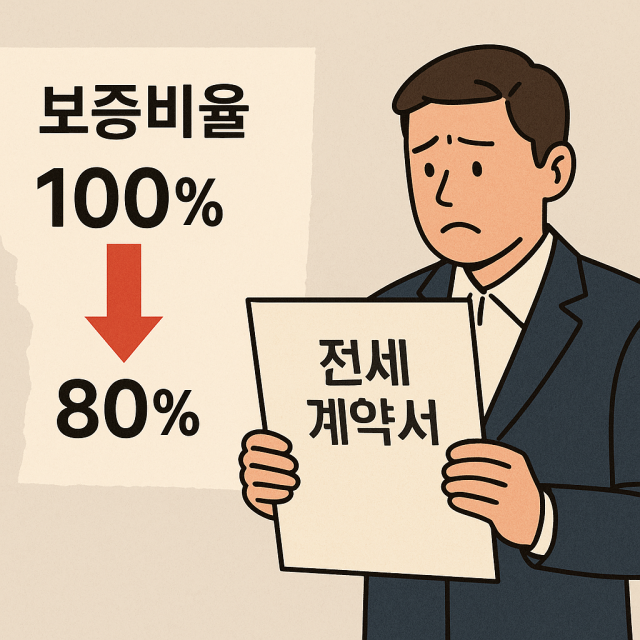

전세대출 보증비율이 한 달 만에 20%포인트 하향 조정되며 실수요자 부담이 커지고 있다. 정부가 가계대출 관리 일환으로 갭투자(전세를 낀 매매)에 악용되는 전세대출을 조이고 있기 때문이다. 은행도 보증비율 하향에 따라 대출 한도를 줄이고 있어 올해 하반기 전세대출 문턱은 더 높아지게 됐다.

21일 금융권에 따르면 이날부터 수도권·규제지역에 대한 보증기관(주택금융공사·주택도시보증공사·SGI서울보증)의 전세대출 보증비율이 90%에서 80%로 낮아졌다. 지난 6월 27일 정부가 발표한 가계대출 규제에 따른 후속 조치다.

앞서 지난달 19일 정부가 전세대출보증 개편 일환으로 100%였던 전세대출 보증비율을 90%로 낮춘 데 이은 두 번째 하향 조정이다. 이로써 한 달 만에 세입자가 추후 전세 반환 시 보장받지 못하는 금액은 총 전세금 중 80%에서 64%로 줄었다.

예컨대 아파트에 전세금 5억원을 주고 들어간다고 가정하면 은행에서 총 전세금 대비 80%인 4억원을 대출받을 수 있다. 이는 보증비율이 낮아졌다고 해도 마찬가지다. 다만 추후 세입자가 전세사기 등을 당했을 때 보증기관에서 보장받는 금액은 보증비율 하향 조정에 따라 4억원에서 3억2000만원으로 8000만원 줄었다.

보증비율이 낮아지면 그만큼 전세대출도 받기 어려워진다. 은행으로선 전세대출에 문제가 생기면 기존엔 보증기관이 모든 빚 상환을 보장했지만 이젠 대출금 중 20%가 부실 채권이 될 수 있는 리스크가 생겼기 때문이다. 이에 이전보다 전세대출을 내줄 때 더 까다로운 심사를 적용할 수밖에 없다. 은행권 관계자는 “보증비율이 낮아지면 낮아진 만큼 차주 신용으로 나머지 대출 비중을 채우게 된다”며 “대신 대출 한도가 많이 줄거나 아예 안 나올 수 있고, 금리도 올라간다”고 말했다.

정부가 갭투자를 막기 위해 전세대출을 조이며 실수요자 부담이 커졌다는 지적이 나오는 이유다. 정부는 전세대출에 총부채원리금상환비율(DSR)을 적용하는 방안도 검토 중이다. DSR은 차주의 연간 소득 대비 각종 대출의 상환 원금과 이자 등 비율이 40%를 넘지 못하도록 하는 규제다. 그간 전세대출과 정책대출은 서민 주거 안정을 이유로 DSR 적용에서 제외해 왔다.

한편으론 보증비율 하향 조정이 가계대출 증가세 둔화에 얼마나 효과가 있겠냐는 의구심도 있다. 전체 가계대출에서 전세대출이 차지하는 비중이 작기 때문이다. 올해 1월부터 이달 15일까지 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 가계대출은 23조2890억원 늘었는데 전세대출은 같은 기간 증가 폭이 3조6492억원에 그친다. 다만 전세대출이 갭투자에 활용되는 만큼 집값 상승세는 꺾을 수 있다는 반론도 적지 않다. 금융권 관계자는 “갭투자를 막기 위해 전세대출에 대한 조치가 필요한 건 맞다”면서도 “실수요자 부담이 늘어나는 건 심도 있게 고려해야 할 부분”이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)